返回顶部

返回顶部

花地 | 王一敏:1977年的贾植芳先生

文/王一敏

1977年新春,大学的最后一个学期,我和几位同学分配到上海历史博物馆,作为毕业成果,要编写一本名为《上海近代革命历史遗址遗迹》的书籍,并已列入1978年上海人民出版社的出版计划。

但是,当时大家心中完全没底,如何选定遗址遗迹,如何考究史实依据,如何落笔行文,这可不是拍拍脑袋就可以炮制的文章。

1977年的三月,天穹春光乍泻,风向开始转了,学业上要来真的了,是驴是马,谁敢出来遛遛?

说来我只正式读过一年初中,却不知天高地厚地自诩“大学生”,还自以为自己是爱学习的人。其实,在那时的大学里,与真正有学问的名师大家没有真真切切见面求教的机会,我也不知道这些权威大佬都在哪儿。当然,我也从来没去寻找过他们。

至于渴求的时候,我会跑到资料室里面的小阅览室,找书瞎看,但看完后,脑子仍觉空空。以后又经常到图书馆的外国文学参考室,恶狠狠地阅读市面上禁看的西方小说。

现在,学校分配我去历史博物馆写书,无知者无畏,我就真的开路去了。

上海历史博物馆地处延安东路河南路口,旧租界的巡捕房,却雄伟得叫人心虚。接待我们的是位非常漂亮的女青年,姓周,去年刚分配过来的上一届师姐。周师姐曾是系花,能歌善舞,两条芳菲长辫,不知打动过多少男生的春心。

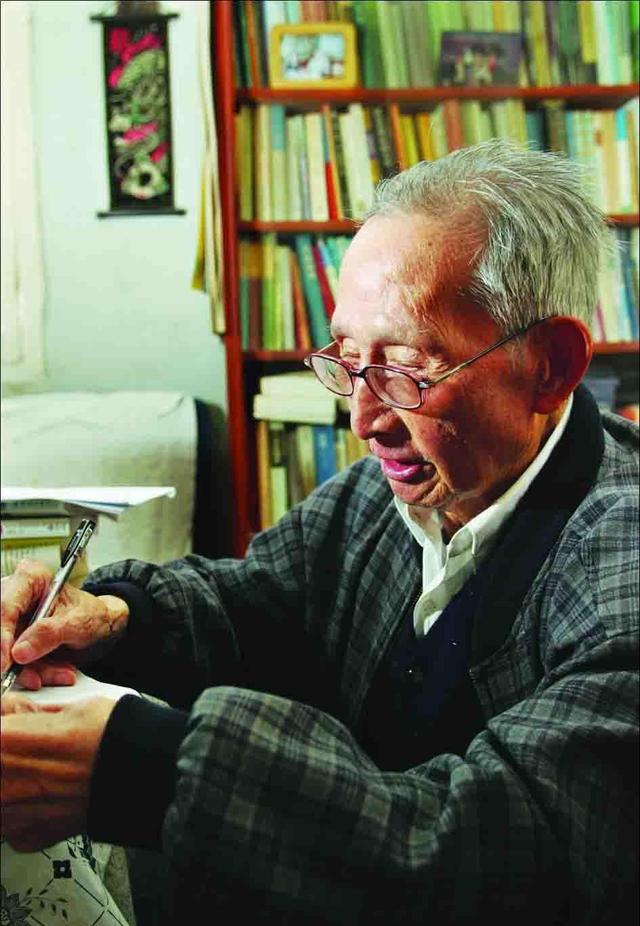

周师姐把我们领进一个小会议室,看见里面已坐着一位老者。半旧的对襟灰色中式罩衫,花白的头发,清瘦的脸型,挺直的鼻梁上架着一副老式眼镜。看见我们进来,他稍稍欠了欠身,没有表情。同学小曹突然朝老者大声喊:老师好!我们也连忙跟着喊。

几乎是同时,门口又出现了一位年龄相仿的长者,也是灰白头发加眼镜,也是相同的衣着,只是脸庞微圆,两个手臂上多了两只袖套。

“这位是我们馆的杨嘉佑先生,你们编写组的指导老师。”周师姐指着袖套老者,满怀敬意。却没有介绍先到场的那位清瘦老者。

杨嘉佑先生除了戴袖套,还有满脸真诚的笑容,慈祥可亲。我们立即转向他,齐声高喊老师好。

大家坐下后,杨先生拿着我们几个人的名单,一一相认,然后很慎重地说道:“这次我征得馆里领导同意,还请来一位老师帮忙,请大家欢迎。”

只见清瘦老者站起身,昂首走到黑板前,挥舞起粉笔,很潇洒地写了三个字:“贾植芳”。

好有趣,像女人的名字!我一下子记住了。

当时,贾植芳这个姓名,以我和同学们的知识储备,在脑海里是根本不可能存在的。我们以为,眼前的老者不过是个没有学术名分的老人。这样的老人,在那个时代的大学校园里,比比皆是。

面对我们这些自以为是的无知之人,贾先生的态度并不含蓄。他负责向我们介绍鸦片战争之后上海重要历史文物遗迹的掌故。他操着浓重的方言,一边说,一边眼睛盯着大家,神情专注,目光锐利,不让我们不懂装懂。

而杨先生主要负责带领我们到实地考证。杨先生是南方人,说话风趣,点点滴滴,很仔细,重要的地方说两遍,等着我们做笔记,很受大家欢迎。

不过,当我们回到博物馆的时候,贾先生不知从哪里找来了许多参考书,还在书中的重点处夹上纸条,令人喜出望外。

大概一个月的时间,我们已基本把握重点,然后由杨先生分配每个人的写作任务。记得,我主要写两个章节:一是陈化成和吴淞炮台,二是民国领袖与张园。于是,我一个人曾多次到泰兴路与宝山收集素材。

对于我的这两个选题,贾先生表现出兴趣,尤其是张园的提纲,他曾多次过目并给予建议,令我受益匪浅。

但当时的我,急于完成自己的写作任务,根本没有心思与老先生们攀情操,或进行更深入的交流。而贾先生也从来没有说过自己的事情,我甚至都不知道他原来的工作单位在哪里,他的专业是什么。

也许是知青时代在大兴安岭报社有过三个月的通讯员培训,我下笔较快,文字描述也基本到位,所以作为学员代表,我被选入参加第一次统稿。

这真是一次艰难的历程,同学们的文字基础实在太差了,可有的人还摆着谱拉着功架。统稿——我实在无能为力,除非重写。于是,把杨先生和贾先生推到了前面,成了统稿主力,他们不但像改小学生的作文那样,一字一句琢磨,还要顾及“大学生”的面子,在画满红杠的纸上小心地添上文字。

在大家誊清了第一次统稿之后,三个月已一晃而过。那时,我和同学匆匆忙忙赶回学校,甚至走的时候,都来不及向两位老先生致谢或打招呼,因为系里的毕业生分配已拉开帷幕。

1978年秋,书按时由上海人民出版社出版了。

到手的时候,封面上的作者栏写着:上海近代革命历史遗址遗迹编写组。次页的序言也署编写组的名,但不知是谁写的。文中提到了指导老师杨嘉佑,提到了华东师大历史系77届的学员,却不见贾植芳先生的大名。

大概过了十一年,那时,我在上海一所大学的学报编辑部担任副主任,负责人文社科版。那年,宣传部的校刊编辑部要出版文学专栏“百草园”的集萃,我是“百草园”的热心投稿者,中文系的应先生是“百草园”的顾问。

应先生不但自己写序,还提出要请学界有影响力的名师作首序,从复旦调来的宣传部部长老焦想了一下说:“那就请复旦中文系的贾植芳吧!我熟。”

贾植芳——一个好熟悉的名字瞬间跳进了我的脑门。

从老焦嘴里,我这才得知贾先生一生四次入狱的离奇坎坷,而1977年我和贾先生在上海历史博物馆时,他竟然仍处于监管之中,只是贾先生的黎明即将到来,复旦对他宽松了一些。

那天,我正好也想去复旦约请校外编审,于是搭车和老焦一同前往。

1988年的贾先生已是国宝级的大师,中国现代文学和比较文学两门学科的主要奠基人。然而惊喜的是,见面的时候,老先生居然一眼就认出了我……

不久,学校就收到了贾先生1988年10月26日写下的序:我的感想和感激——读《百草园》。

“……我从这里听到跳动的时代脉搏,呼吸到新鲜的生活气息,那些闪闪发亮的思想光点,更是照亮了我衰老的心扉……使我感到生命的更新力量,不禁想起了自己已逝的青年时代而深深有回归之感。”

如今,我已过了当年初见贾先生时他的年纪。当我坐在横滨的家中,朗读这些充满活力的字句,内心五味杂陈:为什么像贾先生这种真正的知识分子,会成为时代命运的承载者?

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

校对 | 李红雨

返回顶部

返回顶部

f640d6fe-fec6-411d-acd4-5f04445865b1.jpg)