返回顶部

返回顶部

我与京剧的不解之缘

我从小喜欢京剧,逐渐感受到京剧艺术的魅力无穷。京剧,又称“皮黄”,由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成其音乐素材,形成于北京,有“国粹”之称。京戏从徽班进京(乾隆55年,公元1790年)算起,走过了230多年的历史,其发展由盛而衰,在网络时代的今天,她虽仍顶着“国粹”的光环,但已风光不再,这是不争的事实。尽管如此,喜欢京戏的人仍然不少,皮黄腔里自有乐,愈发展现出顽强的生命力和高雅的艺术性。我今天讲几段亲历的梨园故事,感受京剧艺术的魅力。

①初生牛犊不怕虎

说起我们这一代人与京戏的关系,有一个绕不开的特殊背景,就是文革十年。八个样板戏“一支独大”,匣子里天天广播,后来又都拍成了电影,可以说我们是听着样板戏长大的一代,它就像伴随我们成长的背景音乐一样如影随形。我们对样板戏的故事情节、人物、唱词、唱腔不说倒背如流吧,也是耳熟能详,随便谁都能哼上几句。而我,由于家庭的原因,浸染得更深一些。

我父亲是专业戏曲演员,小时候我家就住在戏院后院,看戏不用买票随便进,晚上常常是趴在舞台乐池边上蹭戏,被剧场“照座”的叔叔、阿姨撵来撵去,也时常为此挨父亲责骂甚至挨打。近朱者赤,自然就喜欢上了京戏。

我在学龄前,就参演过两出戏,5岁时在《祥林嫂》里演祥林嫂的儿子阿毛,7岁时在《宋恩珍》里演宋恩珍的儿子小珍子。

小珍子化妆照,摄于1963年

我的戏份虽然很少,但也算“粉墨登场”了。当时是初生牛犊不怕虎,还有点“人来疯”,不但不怯场,反而挺喜欢在舞台上的感觉。直到今天,闭上眼睛我还能想起演出开始前,在后台听着乐队“咯咙咙咯”的定弦儿声,扒开側幕条往台下看的情景,那一刻于紧张中会莫名地生出一种期待的兴奋。宋恩珍是当地的一个基层粮库的救火英雄,为了宣传他的事迹,剧团到各地市巡回演出,为此我还晚上了一年学。

我上小学二年级时,停课闹革命了,没有课上,我就跟着姐姐所在的毛泽东思想宣传队“混”。不会别的,会说几句快板。因为文革前李润杰的快板书《劫刑车》风靡一时,院里一帮孩子自制竹板,整天呱唧呱唧地打板学唱,我也跟着学。于是,宣传队的秀才就编了一段对口快板,让我和队里的一个哥哥合说,内容无非是些当时的“革命”口号。

上中学时,我在学校还演过李玉和,演了《赴宴斗鸠山》一折。

这些是我最初的“演艺生涯”。后来上山下乡,到农村插队,在广阔天地里一边铲地一边“抒豪情寄壮志面对群山”。一次我们几个知青边干活边唱“智斗”,遭到生产队长的呵斥:“让你们下乡,是来接受贫下中农再教育的,不是来唱戏的”。我们就故意唱“这小刁一点面子也不讲”反唇相讥,惹来一阵哄堂大笑。那时是少年不识愁滋味,唱样板戏一是苦中作乐,二来似乎亦有消除疲劳之功效。

②记者开口唱皮黄

1999年,在中宣部部长丁关根的倡议下,成立了由各新闻单位的京剧爱好者组成的首都新闻界票友俱乐部。

1998年10月的一天,在中宣部的一个会议室里召开筹备会。会议由中宣部文艺局副局长张华山(后来当了央视副总编辑)主持,参会的有新华社、光明日报、央视等新闻单位的代表,我代表人民日报参加。开会前,丁部长先接见了一下,跟大家一一握手。跟我握手时说了句“啊,你这么高啊”,大家都笑了。

夏珺与丁部长合影

接见完,丁部长说“你们开会吧,我还有事先走了。”张华山传达了丁部长的意思,为了弘扬国粹艺术,首都新闻界要成立一个松散的票友组织,不定期举办活动,经过讨论,最后确定名字叫“首都新闻界京剧票友长安俱乐部”,长安是指长安大戏院,他们负责提供活动场地。我回报社后,专门向许中田社长报告了此事。许社长听后笑着说,“这是好事儿啊,支持。但是有一条,不能影响工作啊。”

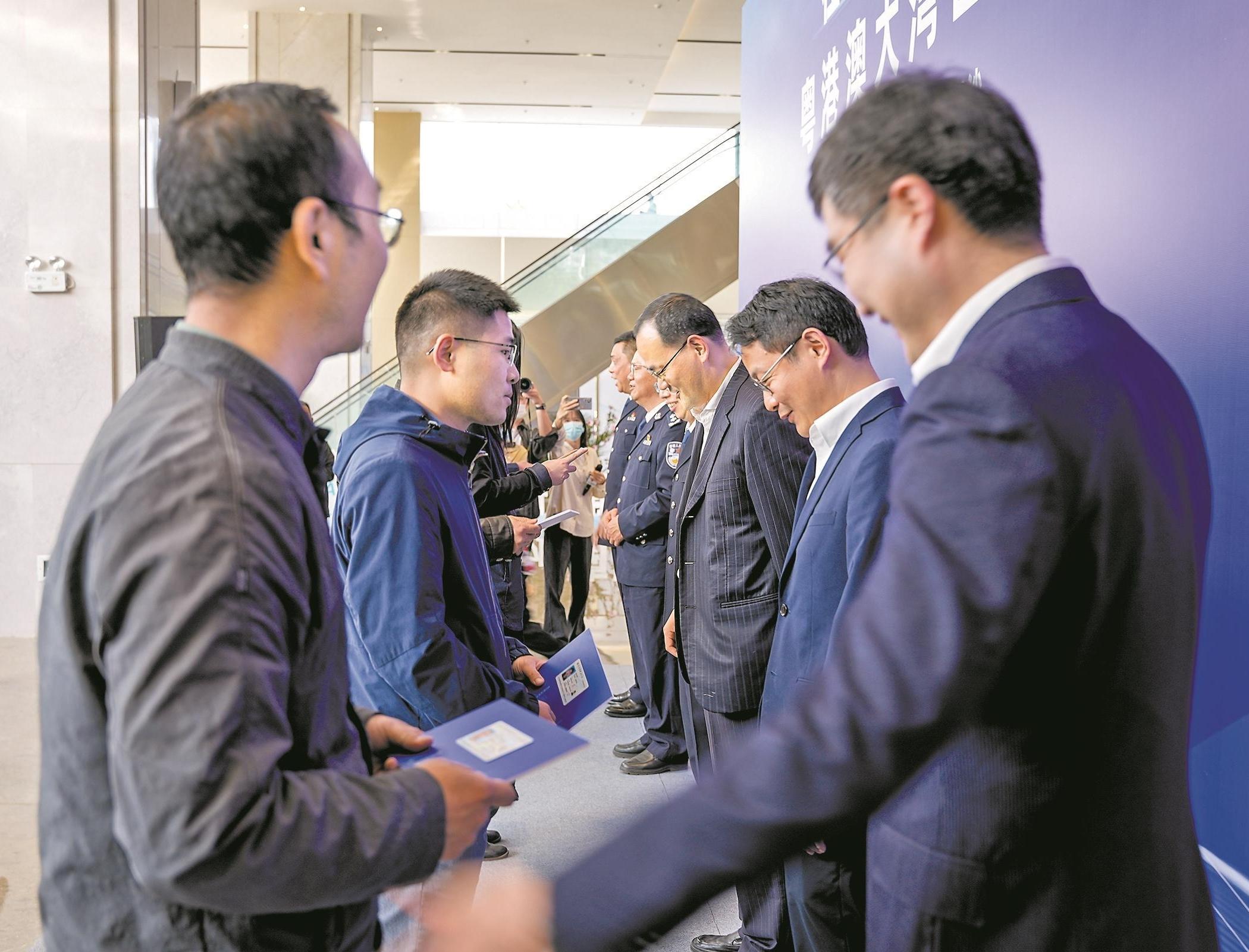

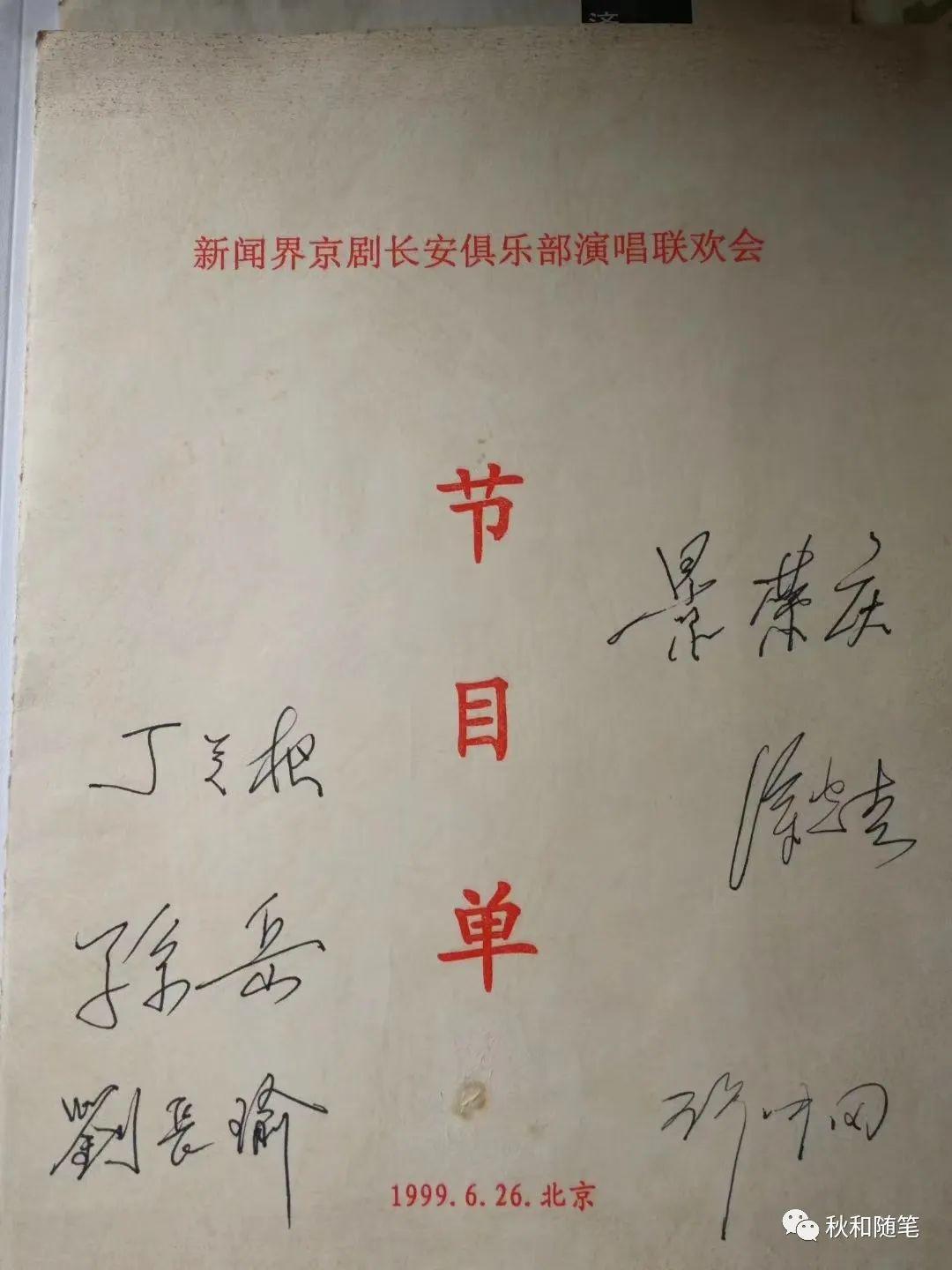

1999年1月30日晚上,首都新闻界京剧票友长安俱乐部在长安大戏院举行了隆重的成立仪式暨演出,丁关根及人民日报、新华社、央广央视、光明日报、经济日报等主流媒体的一把手都出席仪式并观看演出。京剧表演(演奏)艺术家袁世海、刘长瑜、李维康、耿其昌、邓沐伟、燕守平、冯洪起、张建国、张火丁等出席,央视的赵忠祥、罗京、鞠萍等参加演唱,可谓名家荟萃,大腕云集。人民日报有任涛、李春阳和我,分别演唱了《智斗》《铡美案》等选段。开场节目是新闻界票友的小合唱《记者开口唱皮黄》:“菊坛百花竞芬芳,报刊评论费词章。纸上得来终觉浅,记者开口唱皮黄。莫嫌弃,荒腔走板不搭调,堪赞许,振兴京剧热心肠”。这个歌后来成了我们的“会歌”,它昭示了新闻界票友俱乐部的宗旨。

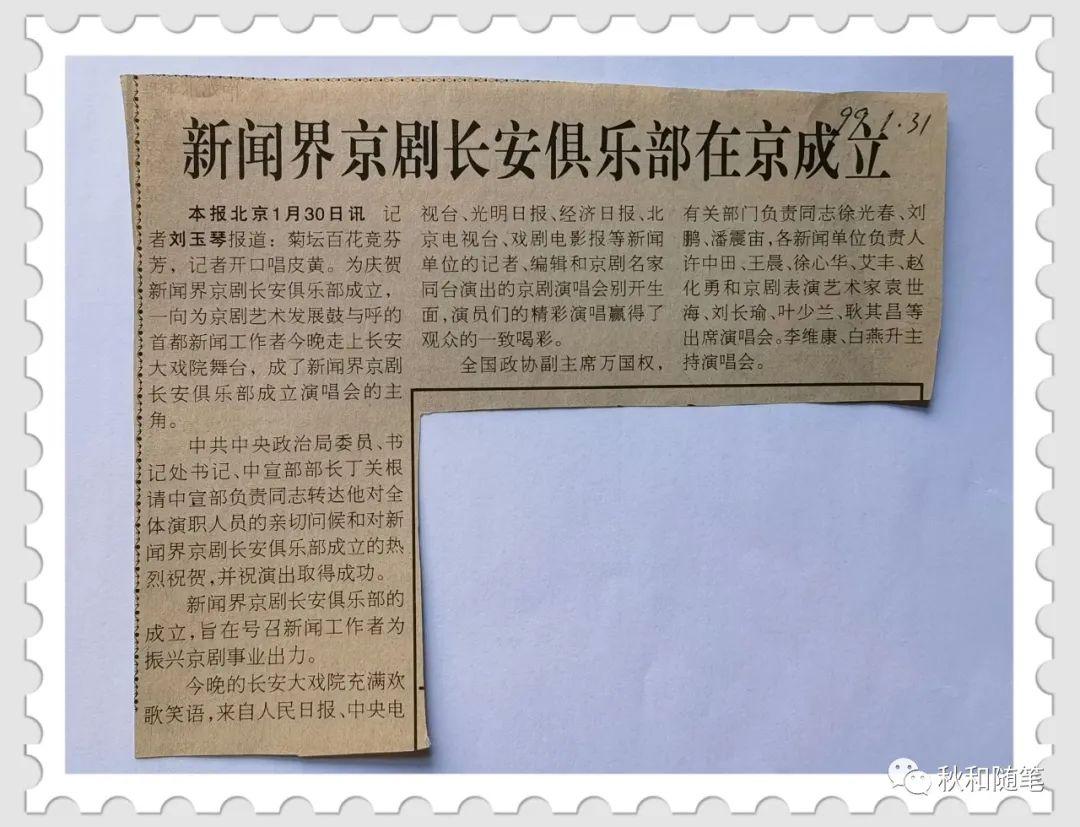

新闻界有了京剧票友组织,也算是新闻界的一则“新闻。”第二天,人民日报在头版报道了首都新闻界京剧俱乐部成立的消息。(见下图)

③梨园大家多风采

票友俱乐部是个松散的组织,没任命会长之类的“官”,指定的负责人是光明日报副总编翟惠生。因为经常跟中国京剧院、北京京剧院合作或联欢,翟惠生说,新闻界票友俱乐部是与专业剧团“强强联合”,一时传为“名言”。

其实,所谓“强强联合”,人家是京剧专业的“强”,新闻界是宣传的“强”,不在一个平面。但拜这个优势所赐,我们跟京剧艺术家近距离接触的机会就自然多了起来,老艺术家有谭元寿、袁世海、杜近芳、李世济、马长礼等,中年的如梅葆玖、刘长瑜、杨春霞、李维康、耿其昌、张学津、赵葆秀等,年轻的如于魁智、李胜素、孟广禄、张建国、张火丁等一众梨园大腕。还有一些文艺文化界的名人,如欧阳中石、王晓棠、王铁成、杨立新等。逢年过节或联欢,或同台演出,都有过近距离的接触,感受着他们的艺术风采。我们多数票友没有拜过师,都是跟“录老师”(录音机)学的,而京戏技艺的传承主要靠师承关系、口传心授,所以每逢这样的场合,也是我们向艺术家请教学习的宝贵机会。

夏珺与袁世海合影,摄于1991年

袁世海老是著名的架子花脸,他塑造的曹操、鲁智深、鸠山等人物形象给人们留下了深刻印象。袁老平时生活里说话都是花脸腔。有一些艺术家里生活中说话是带着舞台腔的,可能是习惯成自然吧,我印象比较深的有杜近芳、刘长瑜、孙毓敏等。有一年记者节,在长安大戏院举行纪念演出,我唱了段《铡美案》“包龙图打坐在开封府”。唱完了,在后台碰上了袁老(我1991年就见过袁老,但他可能不记得了),我恭敬地请袁老赐教。“不容易,不容易”。袁老张嘴就挂着位置,带着浓厚的花脸腔问我是哪个单位的,我答是人民日报记者。“记者?嚯,是耍笔杆子的,能唱这样不容易。”再问,还是那句“不容易不容易。”

有一次联欢,一个唱小生的记者唱了段杨宗保的“巡营”,请小生名家叶少兰给指点一下,叶老师也是同样的话“不容易不容易”。我们就起哄,撺掇叶老师给点评点评,他想了想说,“我觉得他唱得挺认真的”,惹得我们哄堂大笑。看来,人家专业的大腕一般是回避评价票友的演唱的。票房里也有那逮着谁就给谁说戏的好为人师者,但他们的意见往往不值钱,真正的行家大腕是不会轻易开口的。

夏珺与梅葆玖合影

梅葆玖先生也多次参加票友俱乐部的活动,但他很少说话。我们在后台见到他,都争相向他问好。他静静地坐着,手里端着个保温杯,小口抿着茶,只微笑点头,算是回应。据说他是为了保护嗓子,候场时很少说话,留着嗓子台上使,这是他保护嗓子的方法和习惯之一。

还有很多艺术家给我们传授真经,使我们受益匪浅。

夏珺与李维康耿其昌合影

我印象最深的是一位老艺术家讲的“三重境界”说。他说演唱有三种境界。第一种是“喊”,这肯定是不对的。第二种是“唱”,就是基本没有冒调黄调、荒腔走板,完整唱下来了。第三种是“说”,是“唱着说”,有人物、有感情、有语气、有标点符号。这才是演唱的最高境界。这段话可谓演唱的“真经”。戏歌同理,蒋大为说“唱歌是在音符上说话”,“说话要像唱歌一样好听,唱歌要像说话一样自然”,都是一样的道理,这是所有的歌唱者应该追求的境界。

有些老艺术家无私奉献的精神非常令人感动。有一次在纪晓岚故居联欢,有一个老生唱了《二进宫》的一段,中国戏曲学院教授、82岁高龄的马铭群老师(电影版《龙江颂》中李志田的扮演者)让我接唱,可那段我不会。马老师说,这段常用,你得学会啊,来,我教你。说着,就把我拉到隔壁房间,先是跟服务员要来纸笔,一笔一划地把唱词写在纸条上,然后就示范演唱“说什么学韩信命丧未央……”,我用手机录了下来。我说,谢谢马老,我回去听录音,一定学会。马老师说,一言为定,下次活动我要检查作业啊!

2019年国庆节时参加演出,夏珺饰李勇奇

2019年国庆节,为庆祝新中国成立70周年,北京园博园有个民间票房的展演,要求“彩唱”,新闻界票友俱乐部报了《智取威虎山》“发动群众”一场李勇奇和少剑波的对唱,这个任务落到了我(演李勇奇)和中宣部的一个同志头上。彩唱比清唱难度大多了。清唱着便装,站那唱就行。可是,彩唱是扮上、穿上人物的服装,就不能站那“傻唱”了,必须有动作,有表演。只好麻烦马老师教我们,马老师和北京京剧院的李崇善老师(电影版《磐石湾》男一号陆长海的扮演者),两位年已八旬的老艺术家就一个动作一个动作地手把手地教我们两个“生荒子”。看花容易绣花难。比如李勇奇与少剑波有一个“相拥”的动作,李勇奇先撤步,再上步,然后与少剑波相拥转一圈。李勇奇走几步,先迈哪条腿,抱的时候,谁的胳膊在上谁在下,都有讲究。这些动作要在过门儿音乐和锣鼓点中完成,早了不行,晚了也不行,还得好看。我们总是做不对,两位老艺术家就不厌其烦地一遍一遍地示范、纠正,真让我们感动。

经过这次学习,我才体会到什么叫“台上三分钟,台下十年功”。演员在台上的一举手、一投足都是有严格讲究的,不但要好看,还要在人物里,还要有尺寸(节奏)在点儿上。教了我们半天,我们顶多学了个皮毛。马老师说,我教你们十分,你们能学到七分就不错了,上了台还得打折扣,也就表现出五分。但是,上了台就要自信,放开演,能表现几分是几分。正式演出那天,我们粉墨登场,连唱带比划,累得满头大汗,但总算应付下来了,中间还有几次掌声,观众反应还不错。

夏珺参与演出的节目单

还有一些艺术家是我的“一字师”。如邓沐玮、康万生、魏积军、陈俊杰等都给我纠正过“倒字”问题,比如“我劝你”不能唱成“我劝泥”、“杀赃官”不能唱成“傻赃官”、“威虎山”不能唱唱“威虎善”等等。“一字师”善莫大焉。因为我们没有经过系统的学习训练,这些一点一滴的积累就显得格外珍贵。我很感谢这些“一字师”,如果人家不告诉你,你就会永远错下去。这些年,如果说我们的演唱水平有进步,那是因为我们是站在巨人的肩膀上。

④以戏会友乐趣多

新闻界票友俱乐部成立至今20多年了,开始几年比较红火,每年的记者节都在长安大戏院搞一场纪念演出,名家大腕和我们票友同台,央视戏曲频道还录播。平时也有排练,丁关根同志经常参加我们的活动,高兴了还会唱一段《四郎探母》。我们还与北京京剧院合作排了《四郎探母》折子戏,朱镕基总理携夫人还莅临现场观看演出。但是后来丁部长卸任后,活动越来越少了。

我退休后,有了大把的自由时间,参加票友活动也比以前多了,还到山东淄博、潍坊,天津,河北廊坊、湖南株洲等地演出过几次。

2019年4月底,我随票友去淄博,在博山区工人文化宫演出了两场。演出是开放式的,剧场大门敞开,观众随便进出来去自由。我在側幕观察,上座率在七八成,而且还都能坐得住。看来京剧在淄博的群众基础不错,老百姓喜欢京戏的还不少。

最后一天的演出,我和一个唱老生的票友合作,演出了《智取威虎山》“发动群众”一场的片段,就是李勇奇和少剑波的对唱:从“这些兵”“我们是工农子弟兵”到“早也盼”。

那天演出的效果比我预料的要好,中间观众多次鼓掌。掌声是对演员最好的回报,也是激励和刺激,我们在台上就更自信,发挥得更好些。

我唱完刚下台,一个小伙子就到后台来找我,要跟我合影,让我签名。这实在是出乎我的意料,我又不是明星!原来小伙子非常喜欢裘派,是个裘迷,而且姓夏,我们是本家,所以才有此举动。照了相,签了名,留了电话,还问我住哪儿,哪天走。我告诉他,明天中午坐高铁回北京。第二天上午,本家小伙又来宾馆看我,还送了我一盒周村烧饼。真是个热心肠的小伙子,我们至今仍保持着联系。

夏珺与刘长瑜合影

常言说,人可以无知,但不能无趣。我想这个“趣”要靠自己去寻找。人生本平淡,就像一杯白开水。可是,如果往白开水里加点什么,就会变出不一样的味道来。至于是加糖,还是加盐,全凭个人喜好了。人有爱好,只要是正当的,就会给原本平淡的人生增加一点味道、一抹色彩。幼年形成的爱好是很顽固的,会终生携带。我喜欢文艺,可是干了一辈子新闻工作。我本想把这爱好深深地埋在心底,可它就像一粒种子,遇到合适的温度湿度,就会破土而出。回头想想,这些年我参加票友活动,偶尔还登台演唱,不是为了成名成腕儿,纯属是自己找乐过把瘾,也给爱好一个出口。

返回顶部

返回顶部

f640d6fe-fec6-411d-acd4-5f04445865b1.jpg)