返回顶部

返回顶部

刘斯奋、林岗对谈⑦:为什么和欧洲不同,中国会“以文立国”?|走出鸦片战争的阴影

▶ 文化人在古代欧洲只是边缘人,在中国则是“君子”

刘斯奋:现在可以转入谈谈“文”与“质”的问题。孔子说:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”这也是中国文化传统中很重要的一个概念。

当然,孔子在这里说的,是修身的问题。认为想成为一个“君子”,必须纯朴的品质和文化素养二美俱备,配合得当。哪一方面畸轻畸重,都不算合格。这样一种标准要求,与他作为一位教育家的身份,是一脉相承的。

不过自从他强调文化素养与道德品质同等重要之后, “文”的观念和地位,在中国便不断上升。不仅在教育、用人、施政,甚至治军等方面,都占据了思想制高点。连秉笔为文,地位也被捧得很高。就像在《典论·论文》里曹丕说的“经国之大业,不朽之盛事”,中国就是这样认为的,但西方恐怕就不是这样认为。

林岗:西方“不朽之盛事”大概只有神的事业才够得上吧。就连悲剧也是因为上连着神意才严肃起来。贵族传统之下,舞文弄墨者是弄臣或叫做宫廷诗人,有点像东方朔在汉武帝宫廷那样,文人的事称不上“不朽”。

刘斯奋:是的。

林岗:贵族欣赏悲剧,是因为悲剧带来了灵魂的震颤。亚里士多德认为悲剧能“净化灵魂”。至于日常寻欢作乐,贵族反而喜欢宫廷诗人。因为宫廷诗人能唱赞歌,他们依附在皇权之下,有饮有食,虽是弄臣,地位不高,但能博得国王和贵族的欢心,有个好待遇。除了宫廷诗人,其他作家更像是自生自灭。

就像写出《十日谈》的意大利作家薄伽丘,小商人家庭出身,本人经商无成,靠着进入城邦主的宫廷读了大量前人作品,后在佛罗伦萨做财务管理官,成为人文主义者。

西班牙文艺复兴时期小说家塞万提斯更是颠沛流离。他的人生始于军旅生涯,因军需采购案入狱,出狱之后生活困窘,模仿那时的无聊文人写骑士小说。他的不朽名著《唐·吉诃德》实际上也是骑士小说的一种。有点类似于兰陵笑笑生之《金瓶梅》,改造了通俗文体,成为案头小说。莎士比亚出身小镇,因妻子偷情,愤而离乡到伦敦闯荡。他是靠着自己的编剧天才而挣来钱的。

可见欧洲作家一般来自有知识有文化人群里的边缘人,他们不算社会上层,与中国士大夫的社会地位无法比肩,难以产生使命感。他们对自己从事的写作,是没有什么“不朽”之感的。

刘斯奋:画家又如何?

林岗:在早期画家也算匠人的一种吧。

刘斯奋:绘画再不济还是一件物品,而一堆文字,连物品都算不上。所以画家是不是比作家好?(笑)。

林岗:当然比作家好。匠人确实有才,就会有大贵族,甚至教皇愿意做画家、雕塑家的赞助人(donator),从此衣食无忧,可以专心创作。例如教皇利奥十世就是画家拉斐尔的赞助人;教皇尤里乌斯二世是雕塑家米开朗琪罗的赞助人。

艺术家跟赞助人也有冲突,意见不一,甚至爱恨相杀,但又相互依赖。没有艺术家,无法荣耀神;失去赞助,英雄也无用武之地。赞助人对艺术家的供养和庇护,其实是文艺复兴时期艺术大放异彩的秘密。

扯远了,言归正传。古人解文,含义就是装饰。这个理解很到位。《文心雕龙》里有三才观,天文、地文、人文。天文就是饰天之文;地文就是饰地之文;人文就是饰人之文。古人看天地万象似乎自然就含了个审美的眼光。抬头,星汉灿烂是文;登高望远,山川峻拔大河奔涌也是文。于是表意记录的诗文,也不能输给自然,更要有文。

刘斯奋:纹路嘛,文就是纹路的纹嘛。

林岗:对啊,有纹路就是有装饰,无纹路就是没有装饰。直来直去,光秃秃,就是没有装饰。

刘斯奋:有一种鸟篆。是小鸟在地上走,弄出很多花纹样的爪痕,有人从中受到启发,搞出来的一种文字。

林岗:是不是鸟的爪痕好看,故意模仿它?

刘斯奋:象形。它完全就是一种象形。

▶ 欧洲记音字母体系妨碍跨越时空的交流

林岗:人类最早都是结绳记事。靠结的数量、摆置方位和朝向分别表示不同的意思。西班牙人到南美洲的时候,就看到印加人、阿兹台克人一串一串的绳子挂在屋里。真的是结绳记事,中国古人没有说错,美洲原住民可以验证。

刘斯奋:有人说印第安人就是中国商朝灭亡后逃到美洲去的人?

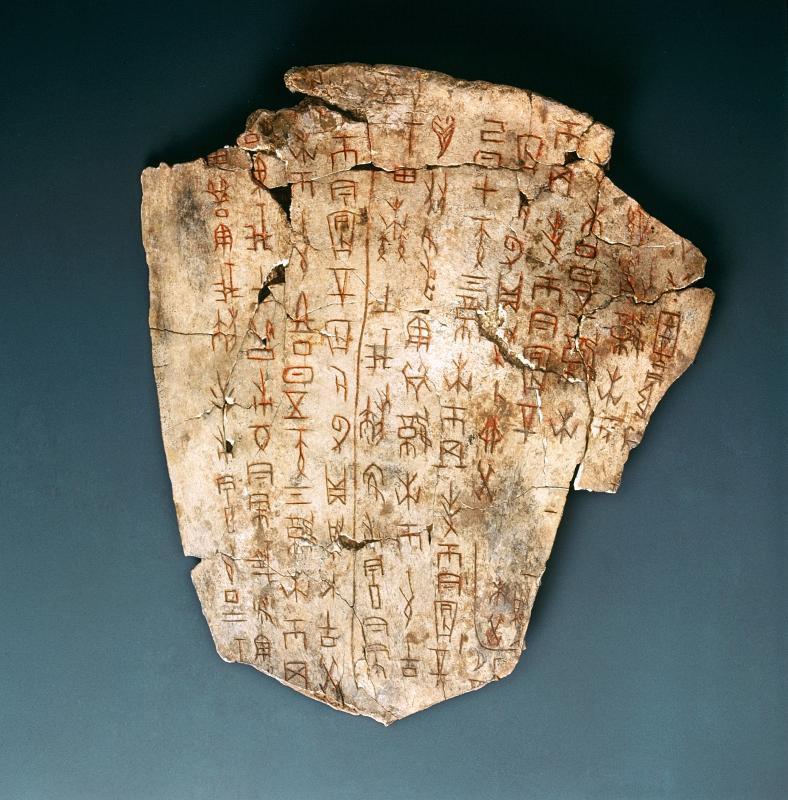

林岗:应该比商朝更早,商朝已经有甲骨文了。《尚书》也说殷人有册有典。如果商亡逃过去,应该把文字也带过去。但美洲原住民是没有文字的。现在比较公认的看法是最后一个冰河期结束前,距今约一万年前从白令海峡陆路进入美洲的。

可以想象,结绳记事的年代,人类已经产生了语言,尽管简单,肯定比鸟的歌声复杂。但是结绳记事之后,人用文字记录语言就发生了分化。象形是一路,记音是另一路。

刘斯奋:中国是象形文字,外国那些其实是象声文字。它是记录声音而已。人类是先有声音、对话,也就是语言,然后用符号来记录语言的音节。

林岗:第一是驯化动植物,第二是发明文字。这两件事在人的进化路上都具有里程碑式的意义。能靠自己的本事做成这两件事的文明少之又少。能原创文字的,埃及算之一。以前认为埃及文字是象形字,有些看起来像小鸟,其实那是音符。埃及文字是象音文字。

还有就是苏美尔文明的楔形文字,靠楔形刻画的数量和方向来象音。希腊文字不是原创文字,希腊人学腓尼基人;腓尼基人学苏美尔人。一边学,一边改造。

直到今天象音文字成为人类最为庞大的文字族。拉丁文、梵文等古代语文固然象音,现代英、德、法、俄所有印欧语文都是象音。象音的原理一旦奠定,凡适宜象音的语言,就可以模而仿之。

大概只有三种人:两河流域苏美尔人、古埃及人、中国——就是黄河流域的人,这三个文明的文字完全是原创的,靠自己的本事。黄河流域的华夏人也靠自己的本事原创了文字,它罕见地不走象音而走象形的路,演变成为极具特色的方块字。为什么要走象形的路,原因何在?非常值得探讨。

汉字可以跨越声音听觉的限制,靠视觉形状可以辨义,意味着建立在其上的统治疆域可以非常辽阔,或者这个欲求也推动了文字划一化。秦实行“书同文,车同轨”得益于此。

像欧洲这么多种语言,它都是拼音,字母体系大同小异,但由于文字的写音,相互不通,妨碍跨越时空的交流。即使能操多种口语,也做不到隔时隔代交流信息。这样就无法形成庞大的政治实体,即使依凭武力统一,也不能长久。我觉得这个现象很神妙。到今天欧盟还是遇到这个问题,它始终都四分五裂。

刘斯奋:实际上可以这样说,中国的地域很宽广,加上人口迁移不定,不要说距离很远,就连隔一座山、一条河,两地的语言往往都不一样。

林岗:是啊!

刘斯奋:所以没有办法用拼音来解决交流。因为即使拼出音来仍旧听不懂,于是势必改为用“形”。“形”在大家眼里都一样。不同地方、不同的语言的人,看到这个形就知道是什么意思,都能借此沟通。

欧洲的地方小,它们的语言虽然有区别,但差别不是很大。但中国人不是这样,广东人这样讲话,北方人那样讲话,如果没有象形字怎么办?因为光靠声音没法沟通。

林岗:岭南有广府话、客家话和潮州话,彼此不能以听说来交流。

刘斯奋:是啊。所以要用形象来解决沟通的难题。

林岗:是这样。背后一定要有一种力量来推动,使文字离开声音,保留意义。古人实践下来,文字的音与形不能完全离开,半离开吧。形声字就是半形半音,声旁部分已经离开了,但形旁则没有。比如看到三点水旁的字,就算不认识也能猜到大概和水有关,看到草字头大概和草有关。

▶ 华夏文明象形的写录语言有利于保持文化多样性

刘斯奋:不妨猜想一下,形的运用,说不定是与声音沟通不了,就用手势表达有关系?手势就是象形的。例如汉字从“一”到“十”的造型,就显然来源于手指的比划。如果手势还表达不清楚,就摘一根草,洒几滴水,或者指一个人、一只牛、一匹马来表达。后来就转变成文字的雏形?

当然,这只是猜想,还需要作深入的考证。不过,开始的时候各地的文字确是杂乱无章,秦始王就遇到这个问题,所以才搞书同文。

林岗:六国原先也有文字,但造字原理依然是六书。秦始皇实行书同文,废了六国文字,留下自己的文字。其实如果楚国或齐国在国家竞争中得胜,文字也可能与今字异样。不过要统治长久,也要搞秦的“书同文”。尤其是楚国,战国时非常强大,足有资格做成这件事。

刘斯奋:“楚虽三户,亡秦必楚”。

林岗:这是后来说的。

刘斯奋:但说明楚国当时力量很大。

林岗:华夏文明本身推动文字朝象形不象音的方向演变发展的力量是非常强大的。这有一个好处,书写统一而发音各地不同。由此既能实现辽阔疆域的国家规模,又能保留各地域的乡土感情和风俗。华夏文明写录语言的象形不象音有利于保持文化多样性,有利于容纳不同的乡土情感,也有利于发育形式多样的民俗。

总之,由语言文化而创造的自由空间其实是非常广阔的。小而能容要讲气量,大而能容就要讲空间。没有空间,想容也容不了。

刘斯奋:实际上是有原因的。因为一个政权要维系这个国家,主要通过两个纽带,一个是经济纽带,另一个文化纽带。经济纽带不够强大就必须强化文化纽带;经济纽带足够强大,文化就不妨宽松。

林岗:是的,没错。

刘斯奋:所以当时那么强调普通话,除了有利于交流之外,也是因为当时的经济不够强大,所以对地方性的差异比较敏感和警惕。现在经济足够强大,就不担心地方离心离德,反过来要保护文化的多样性。

林岗:嗯,你这个分析有道理。

刘斯奋:不过,与政治、经济、军事相比,文化确实是维系一个民族、一个国家的重要而根本的力量。即使前面三种手段都垮掉了,只要文化不垮,就有可能重新组合起来,在废墟上重生。中国几千年不中断的历史,包括鸦片战争以来的历史,都是证明。而这又与自古以来,中华民族就把文化置于很崇高的地位,并且强烈地以自身的文化自豪,无疑有着直接的关系。

林岗:与欧洲国家相比,中国简直可以说是以文立国。这里的文当然是广义的,除了经籍之文,更有典章礼仪之文。与之对应,文的位置一般高于武。武人、武备打仗的时候才有用,打完仗就偃武修文。武事完结,文事登场。马上得天下不能马上治之,古人对此了然于心。由此造成了文事隆盛,文贵于武的传统。

汉初天下大定,论功行赏,刘邦以萧何功最盛,诸将争功不服。以为战将被坚执锐,攻城略地,身经百战,怎地不如未有汗马之劳,单持文墨议论的萧何?刘邦用猎人和猎狗做比喻反问:追杀兽兔的猎狗功劳大呢,还是审察形势发出指示给猎狗的猎人功劳大?经此一问,无人敢言。

在刘邦眼里,争功的诸将不过是猎狗,而辅助他取得政权而“镇国家,抚百姓”的萧何才是赢得秦末汉初争霸的猎人。

文事、文化的崇高地位也一样体现在民间生活。“忠孝传家久,诗书济世长”的楹联,即便今天还可时常看见。家风醇正,宗族兴旺,民间以耕和读为两大法宝。翻译成今天的词汇,就是经济和文化。国和家的道理一样,若要长治久安,舍弃文化这一软实力是不行的。文固然虚,但还得务虚。务起来才能文质彬彬。

▶ 文学艺术一旦纳入工程思维,创造力就难以发挥

刘斯奋:除了“文质彬彬”之外,孔子又说:“言之无文,行而不远。”

据我的理解,这个“文”,应该还是“文质彬彬”那个“文”,是指全面的文化素养。而不应只理解为文章的辞采。因为只有调动起全面的文化素养,作者的“言”才能获得丰富充实的、有说服力的表达,也才能产生广远的影响。而按照中国传统观念,所谓文化素养,是包括文、史、哲,诗、书、画,乃至天文、地理、医道、术算等等在内的综合积累。由于各人禀赋不同,可以有专精独擅,但绝不相互排斥。

这其实也是一个中华文化的一个优良传统, 但到了工业文明时代,出于提高生产效率的需要,于是以生产线的分工方式来重新组织这个社会,每个人变成生产线上的一环,进行标准化、规范化的生产。

毫无疑问,这种方式对物质生产很有必要,也是划时代的社会进步。但在推行这种物质生产方式的时候,有意无意就把它照套在精神创造领域,将精神创造也如同物质生产一样,进行生产线式的分工。比如文史哲,大学里面就成为三个系。这三个系中又分出若干专业。又比如绘画,分成油画、版画、雕塑,国画,这还不够,又出分人物画、山水画、花鸟画,还更进一步又分工笔画、写意画。

林岗:越分越细,落入匠化的窠臼。

刘斯奋:切分得这么细,对精神创造其实一点好处都没有。因为精神创造绝需要综合素养。严格分工的结果,使人们的文化立足点变得十分狭窄,文化素养也变得越来越单一。心胸和视野都受到影响。

不久前,我曾经参观一个中青年画家的花鸟画展,那些作品就技术而言,都十分纯熟和考究。但细看之下,就发现笔墨是浮在表面的,背后并没有内涵(更确切,是没有文化)支撑。这种徒有其表的作品,或许能取悦观众于一时,却不可能具有恒久的魅力。由此也证明:严格分工的结果,充其量只是训练出具有一技之长的专家,不可能造就大师。

林岗:的确如此。工业革命从17世纪算起,足有三百多年了,慢慢积习了工业思维,或叫工程思维。把事情分门别类,分几个系统,系统下面还有子系统,越分越细,那就能实现工程目标。

实现具体的事功目标像做工程那样是可以的。文化能不能仿照施行?不能一言而定。紧急形势或者确定了应急目标的时候,或许行得通。但文学和艺术创作,从道理上讲,很难指向一个明确的目标。如果说目标,那就是写出传世之作。文学艺术一旦纳入工程思维,具体的意图至上,创作者的个性和创造力就难以发挥出来。

刘斯奋:类同于物质生产。但即使是最新的工具发明,也或迟或早会被取代淘汰,不可能是不朽之作。

林岗:艺术创造的原理与精神创造的原理有不一致地方。精神创造追求独一无二,发挥个性,它并不追求具体明确的意图。

刘斯奋:不是实用的意图。

▶ 科学思维过度与“文质彬彬”传统失落

林岗:是的。学术上也存在此类问题。如写一本书,以工程思维布局,分章、分节落实到人。半年几个月就能写成一部大书。如今的文学史多以工程思维布局来完成,分门别类,多人协作,很短的时间内能搞出来,但写作者的文笔、风格、观点以及统一性就无法考虑了。

刘斯奋:说到写文章,情形甚至比文艺创作更极端。文艺创作,起码还要保持华彩,而写论文,往往连文采都视为多余,恐怕就更难期望传之广远了。其实在古代,不少作家都是十分重文章的辞采的。

例如汉代贾谊的《过秦论》,只是一篇政治论文,但由于不仅议论精辟,而且文采飞扬,因此能脍炙人口,传颂千年。还有些文章,尽管我们不太同意它的思想,但因为写得声情并茂,仍旧让人觉得朗朗可诵。所谓“文质彬彬”,也其实就是内容与形式的统一。我觉得这个传统没有被很好继承。

林岗:没有继承下来吗?

刘斯奋:不是绝对没有,但起码目前学界不太注重这个传统。可能受到西方叙述方式、叙述方法的影响,动辄一两万、两三万字,语言功力又不足,结果就文采全无,甚至让人无法卒读。

其实一篇文章,哪怕没有太多真知灼见,只要文采够足,一样可以流传。《古文观止》里的文章思想很高吗?其实不见得。但是所选文章大多做到文质兼备,各擅胜场。因此直到今天,仍旧被公认为学习的范本。

现在搞学术研究的人,整天沉迷于长篇大论,还认为如果不写得高深莫测,就不算学问。殊不知到头来只剩下自娱自乐的份儿,或者束之高阁,期待将来某个莫须有的“知音”。当然,这件事也要允许不同的选择,未可强求。但我仍旧觉得:一个学者,如果希望自己付出的心血,能够获得相应的社会反响,乃至效益,那么祖宗的遗教还是值得三思的。

林岗:我认为这个现象与科学思维过度渗透人文领域有关。科学首先求定义的准确性,人文偏不能那么准确。为求准确,事无巨细尽量罗列。罗列到后面,前面是什么都忘记了。其次科学讲究论证,人文则需要明心见性。论证起来,旁征博引,浩荡无涯际,读来令人如堕五里云雾。这样的人文学术,既没有文,也没有质,一堆空言。

刘斯奋:看来,在工业文明时代,物化思维作为一种霸权,它对社会的影响是全面而且巨大的。这种思维固然有利,但弊端已经越来越显露出来。如果承认:否定之否定,是人类社会发展的一个规律,那么到了互联网时代,情况也许会迎来新的转机?

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀 孙磊

制图 | 蔡红

返回顶部

返回顶部

68efc7ff-25b6-49ae-9d66-a48eccc33570.png)

c32d2bb8-df83-49cb-907f-c7100fd918b1.jpg)

a82d9c64-86d1-4892-82f3-675bbd46da31.jpg)

8c88a056-c499-4afe-9147-c590b3692592.jpg)

5edf58a6-99a6-47bd-abb0-4e289a9a7923.jpg)

3e4a6328-2fb7-4bc0-8e45-75b99f888a28.jpg)