返回顶部

返回顶部

诗人于坚:不仅用笔写作,还用照相机写作

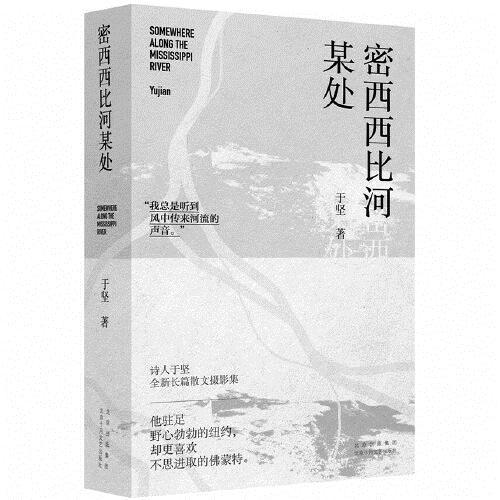

作为一名诗人,于坚最近推出了散文和摄影合集《密西西比河某处》,紧接着《希腊记》也将出版。之前他还为澜沧江写了《众神之河》,以及《昆明记》《印度记》《建水记》《巴黎记》《朝苏记》……

于坚近年的写作理念试图越过“五四”以来文体分类的小传统,重返汉语的文章传统。

“坚记”系列不仅以文字记录“诗意栖居”的点滴,还用黑白快门记录下平凡人的生活百态,在大理、昆明、澳门、上海及法国、西班牙等地举办过摄影展,作品曾获美国国家地理杂志全球摄影大赛华夏典藏奖——

《他的影像作品和他的诗是一致的》

邵风华

用诗人的眼睛,去观察

作为诗人的于坚,是那个我从中学时代就阅读其作品,并从很多方面启发了我的诗歌教师。于坚诗歌的气息,他对于诗歌的思考和认知,以及诗歌构图,与别人都不一样。

当他以第三代诗歌的代表诗人登上诗坛,出现在我们面前的时候,他就早已是一个完成了发育阶段的诗人,于坚没有诗歌青春期。

他上世纪80年代初期的诗歌,关于尚义街的诗歌,他的第一本诗集《诗六十首》,到今天仍然难掩其卓越。他也写作了汉诗里面最好的长诗,如《零档案》《飞行》《海滩》《小镇》等。我们还必须说到他那了不起的“便条集”,创造了一种诗歌的开放的、无限的可能性。

作为散文作家的于坚,他拓展了中国散文的精神气象和语言方式。什么样的精神气象:开放、宽阔。他的为天地立心的使命感,对于自然、环境、历史、人文的切身切己的感受力,和修辞立其诚。

他的散文的语言方式,基于诗意和想象的超越现实之上的某种混合型散文语言构筑方式,使他成为一个散文的文体家。比如他创作和发展了中国古典的“记”式散文,古文中有许多这种品类的文章,如柳宗元《小石潭记》、苏轼《石钟山记》,多为游记,而于坚发展了这种体裁。

他不仅用笔写作,还用照相机写作。不管走到哪里,他都带着他的莱卡黑白相机。用诗人的眼睛,去观察;用诗人的心灵,去感受;用哲学家的头脑,去思考。他的影像作品和他的诗是一致的。2018年的时候,在天津我们和于坚一起现场观赏了他在欧洲获奖的纪录片《碧色车站》,我个人由衷喜爱那种影像的表达方式。

一个叙述者的艺术之梦

《密西西比河某处》是一个整体性的文本。我称其为文本,是不想仅仅以长篇散文名之。在某个层面上,我个人更愿意将其作为一部小说来看待,来阅读。小说的叙述者是一个来自东方的诗人,来密西西比某处,印证自己年轻时的一个艺术之梦。那里有惠特曼,有垮掉的一代,有安迪·沃霍尔,有东村的贫穷的先锋艺术家群体,大学里随时可遇到模仿嬉皮士打扮的诗歌教授……

他曾将惠特曼认作是“一个中国式的才子,比王维豪放些,李白、岑参之类的人物,整日在山野水岸或者荒原大漠漫游”。我将之看作是于坚,或说叙述者的艺术之梦。

可当他到来的时候,时代已经变了,密西西比河某处的纽约已经成了一个中产阶级的天堂,一个闻名世界的物质至上主义盛行之地,别有讽刺意味的是,甚至有了一个以惠特曼的名字命名的豪华购物中心……我觉得这个意象很有意思,很有力量。

我想起了菲茨杰拉德的杰作《了不起的盖茨比》,也是发生在密西西比河某处,在纽约长岛发生的故事。西部青年尼克来东部寻梦,见证了盖茨比的辉煌,长岛东卵村那座梦幻般的白色宫殿,又见证了他的衰败和死亡,这部作品被认为喻示着美国梦的破灭。于坚的《密西西比河某处》在内在精神上有某种相通之处。

当然,对于于坚这部作品,最合适的是我们在文体上将其看作是一部“散文体作品”,这里的散文体作品是与韵文相对的,除诗歌和戏剧之外的普泛称呼。因为里面综合了除韵文之外所有的叙事手段。

他写到的一些人物,如高弥、德罗的故事,即便抠出来单独成篇,也是非常好的小说作品。而书中的一个重要人物,在纽约以画像维生的诗人弗睿,也从另一个方面强化了我的判断:他的原型是中国诗人吕德安,而于坚在这里隐去了他的真名,这也是一个小说化的方法。

时空穿插写出不同文化

于坚的这本书,还有一个参照物:美国作家科尔森·怀特黑德的长篇小说《纽约巨塔》。他被我喜爱的已故大师级作家厄普代克称为“天才作家”,但我得说,他的这部《纽约巨塔》远没有于坚的《密西西比河某处》复杂、有意味。怀特黑德的书中,没有人物,如果有,也仅仅是作者作为一个观察者、记录者,而小说的主人公就是纽约。

从这个角度来看,《密西西比河某处》的主人公与《纽约巨塔》一样,就是密西西比河某处的城市纽约。它的过去,与当下。在它的过去与当下发生的种种事件,文化的、诗歌的、艺术的以及世俗的一切,都大量使用小说的手法写出。出彩的部分俯拾皆是,比如写从肯尼迪机场下飞机,在入境处的那位黑人妇女;作为纽约街头画家的中国诗人弗睿,弗睿的表哥;大学同学高弥……

而叙述者,诗人于坚,通过两地的时空穿插,回忆与当下交织,写出了纽约的内在个性,也写出了两地不同的文化,更写出了诗人的感受。通过对纽约的审视,实现了对自己的故乡昆明的映照。

《世界的本质不是华丽》

徐淳刚

大面积留白更显真实

《密西西比河某处》是诗人于坚的最新摄影集,随散文集《密西西河某处》同时发行。在此之前,我收读过于坚的摄影集《大象》《36幅照片和36首诗》。它们共同的特征是:朴素、黯淡、富有空间、充满细节和时间。

于坚的摄影极为朴素,甚至黯淡无光,这在一个华丽的世界中显然是“不合时宜”的。当摄影越来越艺术,越来越花里胡哨,于坚的摄影依然保持着直接摄影的朴素品质以及大象无形的魅力。

我不认为大多数人能像进入于坚的诗歌那样完全进入于坚的摄影,因为他的摄影不是扑面而来让人欣喜的那种,而是有距离的、平静的、柔和的,需要静下心来仔细品味。摄影在于坚这里体现的不是像他的长诗那样博大的力量,而是相反,涓涓细流,来日方长,它们更像是于坚图像化的《便条集》。

大面积的留白是于坚摄影的又一特征。为事物留出空间,让事物在寂静或寂寞中舒缓地呈现。这种留白有来自中国传统绘画的影响,也有来自诗人的含蓄气质。从诗歌来说,于坚是中国的惠特曼,但就摄影而言,于坚更像威廉斯,雨水、红色手推车、白色小鸡就是一首佳作。

于坚的摄影不崇高,而是崇低,像他那些脍炙人口的口语诗。水满则溢,画满则挤,阅读于坚的摄影,那种空间中的寂静正是这个喧闹的世界却缺少的,那种小而又小的事物、光影在大面积的留白中显得更为真实。

拍下不起眼的瞬间

于坚的摄影作品也包含了大量的生活细节。通过细节、局部的碎片展现出破碎的时间和灵光,本雅明所言的灵光在今天的世界中正是像在于坚的摄影中那样黯淡、平凡而又神秘。比如摄影集中有一张篱笆和树枝的照片,乍看之下平淡无奇,但当我们看到标题,意识到这是最伟大的美国诗人弗罗斯特的故乡,便会想起弗罗斯特的名诗《补墙》,“有好篱笆才有好人家”。

人和人之间需要一定的距离,但也因此产生了隔阂。这张照片看着很不起眼,于坚要拍下的就是这种不起眼。这种不起眼是一种艺术传统,仿佛弗罗斯特那些看似不起眼却富有深层结构和惊人寓意的杰作,仿佛罗伯特·弗兰克那些黯淡、模糊的“非决定性瞬间”。

于坚的摄影正是通过朴素的光影、寂静的事物、偌大的空间和丰富的细节来表现世界的时间性、摄影的瞬间性以及人类的精神性。他说他往往不知道拍什么,有什么意义。这是对的。因为意义不是口号,不是说教,而是细腻的诗歌、徐缓的爵士乐,世界就这样展现在我们面前。世界的本质不是华丽,而是自然而然。

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

校对 | 潘丽玲

返回顶部

返回顶部

31904287-823c-472f-98c8-f8456b71d1f0.png)

1ac1b2a5-e4f3-45d5-a098-c644053aa408.jpg)

dddcb7ee-5237-41d9-b463-325fadcbf2c3.jpg)

78fc27c1-a2e6-4f0e-8d57-06944af26cd1.jpg)

a2296d28-b324-4d6a-95da-e2f9551eb27e.jpg)

59ee2eb7-f57a-418d-b629-46f37e6a7b4a.jpg)

409db11b-5f6a-49a6-8406-c9c631eda5b8.jpg)

ecb7fd61-2000-478b-a3a4-28882bfc0e41.jpg)