返回顶部

返回顶部

花地 | 追忆吴相洲老师:不见去年人,泪湿春衫袖

文/图 雷淑叶

吴老师走了。朋友圈里满是唏嘘。这消息于我并不十分意外,但一朝成真,依然悲难自抑。此时此刻,“砌下落梅如雪乱,拂了一身还满”,拂去又来的,除了落梅还有眼泪。“不见去年人,泪湿春衫袖”,果真是如此沉重。

那年初见

2017年以前,吴相洲老师还只是我在论文写作时引用过的名字。2017年5月,“王维年会”在广州大学举办,我才知道大名鼎鼎的吴相洲教授已落户广州大学,成为我的同事。

之后两年里,偶尔路上相遇,吴老师总是一身干净整洁,笑意盈盈。终于有一次,我与吴老师同乘一部电梯,我正要自我介绍,吴老师却说:“我记住你名字了,淑叶。我送你一本书,最新出的《乐府学》。我放你信箱里了,你有空拿一下。”

也是有缘,当天下午,我在从图书馆到打印店的路口,又与吴老师迎面相遇。我说:“吴老师,这么有缘,不能不约。我一直未尽地主之谊,实在抱歉。”吴老师欣然应允。

从此后,人间添得一段温情。

性情率真

吴老师走南闯北,著作等身,但骨子里仍是少年。正如左东岭教授在《忆相洲教授二三事》中所言,吴老师是一位豪情、仗义有担当且“关键时刻敢于站出来的男子汉爷们”。

吴老师出生于辽宁锦州,曾就学于内蒙古大草原,又曾于北大师从陈贻焮和葛晓音先生。他身上兼具草原牧歌之激情与儒者谦逊谨慎之风度,并且难得地保留着一颗赤子之心。

2019年9月12日,时近中秋,我们相约在我家附近一烤全羊小店里一聚。此店地处僻壤,环境杂乱,初时我生怕有辱吴老师的身份和兴致,谁知吴老师满口说好,并且神采飞扬地告知:“巧了,那天是我生日。”其性情率真由此可见。

晚上八点,店里有身着民族服装的小姐姐唱起草原牧歌,得知我们座中有客人生日,且与内蒙古缘深缘浅,便唱起生日歌,还特意献上哈达。身披哈达的吴老师应邀离座,载歌载舞。

歌歇舞毕,他拿起话筒,与大家分享他的快乐:“今天是我的生日,是难得的公历农历同一天,与我出生时完全相同。在此祝福所有在座嘉宾中秋快乐、身体健康、幸福美满、好运发达。”满堂祝福声起,聚会抵达高潮。

到2020年9月,我们期待再聚。孰料,本已人约黄昏后的吴老师突然打电话来说身体不适,要下次再聚了。不成想,放下电话的吴老师便在医院打了一夜的吊针,那声“下次再聚”,竟成了永远无法兑现的空言。

义气儒雅

与吴老师相交者,无不称道吴老师儒雅热情、善于为他人着想。

一次闲聊,吴老师得知我在教古代文学之唐诗,抬眼面带微笑地说:“这是我的老本行啊,我可以教这门课的。”我顿时两眼放光,邀请他到我的班上给同学们讲两节课。吴老师慷慨应允。

后来吴老师分别为我所任教的两个班讲授了李白和杜甫的专题课。吴老师爱李白的潇洒,也爱杜甫的忧伤,如果非要选其中的一个,他说会选杜甫,因为杜甫有更博大的情怀和更宽阔而深沉的爱。

那天吴老师刚走上本科生的讲台时,竟有些紧张,当然很快又潇洒自如。他一开口就不忘提携年轻人,称“我与雷老师是同一个备课组的,我们用的是相同的课件”。的确,之前得知我讲授唐诗,他便将其课件资料倾囊相授,无半点保留。

课前,我还发现吴老师将资料分别储存在两个U盘,当时心想,他是否有点谨慎过度。结果第二次上课时,便遇上U盘打不开的囧境,只见吴老师从容拿出备用U盘,完美化解危机。成功绝不是偶然的,机遇只青睐有准备者,诚不我欺也。想起自己的粗枝大叶,欠考虑、失安排,时有出错,我真是脸红。

细致入微

2020年的春天是艰难的,对于被迫做起“主播”的教师来说,亦是巨大考验。初上网课,吴老师便如上战场般一丝不苟。

他的课从下午6:20上到晚上8:40,一上即两三个小时。他总是一个人躲到地下室,穿着西装、衬衫,早早坐好,打开摄像头、麦克风,静候学生签到。地下室的信号相对好,暖气却不够,时常上面穿着西装衬衣,下面却要穿着棉裤,还冻得瑟瑟发抖。

我和他交流网课心得。吴老师感慨:“连续对空喊三节课,口干舌燥,节奏还不能慢。原本准备了三个小时的内容,可能一个半小时不到就讲完了。”深知其苦的我建议吴老师设计几个问题让学生回答,一来可以提高学生上课的兴致,二来可以缓解持续隔空喊话的压力。

下次上课后,吴老师非常开心地说:“淑叶啊,这个办法真好。”

无论是学术研究,还是生活小事,吴老师均细致入微,一丝不苟。难怪师母说他“太追求完美”,总是拿最好的一面示人,最后只能归结于他的星座——处女座的。

造化弄人

网课渐入正轨时,北京也进入“最是一年春尚好”的时节。吴老师时不时与我们分享他的北方小院里的春色。

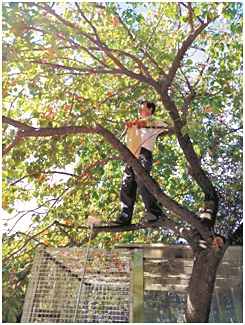

五六月时,他还意气风发地上树摘杏,下树寄关怀——将自家院里摘的一篮黄澄澄的大黄杏寄与我,以慰我滞留岭南多年未尝得见北方之春的乡愁。

或许那个时候,可恶的疾病已悄悄在他体内埋伏布阵,吴老师却浑然不觉,还在为自己一个月内体重便轻了两斤而小小得意。

2020年9月吴老师匆匆返穗又回京,10月时,他还主持着国家重大社科项目《<乐府诗集>补编》结项工作。

11月底,我忆起11年前父亲去世时的情景,作了一首小诗《冬日将访故地触感伤怀因作》:生死相离逾十载,每临冬月倍伤悲。无边草木凋朱色,不尽江河黯绿眉。苦恨沉疴辞病榻,忍将笑脸唱新词。背人拭泪青衫湿,千里孤鸿失路垂。

又补足之前曾作了一半的词《木兰花·依清真韵作苦楚语非初衷也》:故土难如他日住。被冷杯空谁为续。曾经年少恨归途,已是孤寒余去路。乍雨乍晴浑没数。忽喜忽悲愁日暮。殷勤渐觉鬓云稀,自在还思杨柳絮。

斗胆发给了吴老师,吴老师回复:“故时才艺,今时情绪。只是过于悲苦。”我也承认:“不喜欢这种调调,但是填着填着,就成了这个样子。”后来想,当时我只顾着自己悲伤,何曾想过屏幕那边吴老师病体沉重,读这悲伤纤弱之句,岂不倍增其伤,字字扎心?

我们得知吴老师生病的消息后,偶尔也见他言语间感慨生命无常。2021年1月1日,久未露面的吴老师在我们群里说:“最是一年难辞旧……还有草原牧人激情,无奈造化弄人,实在惭愧。”当时只道是寻常,回首是悲凉。

不愿打扰他人的吴老师孤独地承受了病中的万千辛苦,每次还强打精神告知我们:“身体在向好。还在调理中。”愚钝如我便固执地相信,吴老师的确在“向好”,他肯定会康复。

得悉噩耗

除夕那天,吴老师不再回复信息。到初二了,依然没有吴老师的只言片语。以往吴老师逢年过节是最为开心活泼的,也绝不会不回信息。问师母,才说“并未好转”。

2021年4月2日下午三点多,我开车去学校打羽毛球,一路上思绪飘忽,想到前几天吴老师重大项目结项的一个小材料的问题不知是否得到解决……我的左胳膊乍起一排小疙瘩,赤红、尖锐,似欲穿肤而出,其势突然,其利如箭。随后我脊梁后背还蹿出一股寒意,瞬间发散到全身四肢,随后右胳膊也乍起同样的小疙瘩。

我当时百思不得其解,看了下时间,是2021年4月2日16点04分。

那天19点左右,打羽毛球休息时,我拿起手机,赫然看到领导和师母发来吴老师去世的信息。眼泪顿时翻滚成河。晚上,乐府学会的群里爆出吴老师是当天下午四点钟去世的。

彼时,我方恍然顿悟:吴老师来看过我了。吴老师化成了一道波,以另一种形式存在着。

北京送别

2021年4月4日的北京八宝山殡仪馆菊厅,外面聚集了成百的亲友同事与学生。师母颤抖着,哭泣着,拍打着我的背发出叩天之问:“为什么会这样呀——”

师母也认为确有些难以解释的事。之前他们的女儿从美国回来,隔离28天后,去看望吴老师,昏迷中的吴老师似乎感应到了至亲的到来,血压飙升异常。

师母当时含着泪问吴老师:“你知道我们来了对不对?你要是知道,就转转眼睛。”昏迷中的吴老师真的缓缓转动眼珠,让看望他的亲人皆悲伤不已。

师母的叩天之问,想必吴老师仍是能听到的,他还有许多遗愿未了呢。他总是那么体贴入微,为他人着想。尽管他总说,人心很坏,他却始终葆有赤子般的纯真,一如这2021年4月4日的北京天空般的纯净。

我想,已走远的吴老师应该还是在微笑着吧,笑得干净纯洁,一如他家院里那一树雪梨花。

返回顶部

返回顶部

c707e5ef-b8f8-43bd-b286-c0c33b9bb4c7.jpg)

e02bdec2-9251-40cf-a7b7-9d0a9f4fa038.png)

b25bee60-3275-483a-974f-62971ae46b8f.jpg)

8741c44c-319d-4459-8e5c-be06fc380314.jpg)

f3c8963c-219b-4bb2-96eb-e66dbbfb937e.jpg)

d0ed9cac-c493-46ce-a8dc-2ec4c719c416.jpg)

0b160fbb-01ee-4a9e-9b9d-089337e16e68.jpg)

d7d9c8a3-01df-4b17-90b3-04f6d669e06f.jpg)

d5e004fb-4d50-45fc-93f0-9dfe71157efa.jpg)