返回顶部

返回顶部

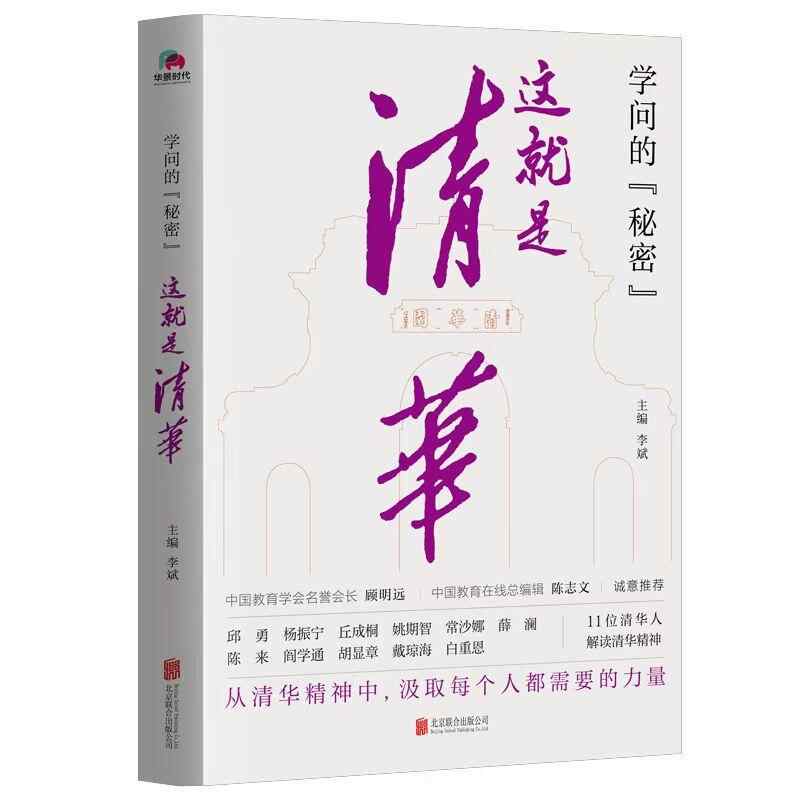

【品读】从清华精神中汲取力量——《学问的“秘密”:这就是清华》出版发行

清华大学被誉为“工程师的摇篮”“国家栋梁的熔炉”。110多年来,清华英才荟萃,人才辈出,无数学子渴望进入这所高等学府。然而,对于更多人来说,清华大学依然笼罩在神秘的光环之下。这究竟是一所什么样的大学?清华大学能够始终引领时代、不断前行的根源何在?普通人尤其是莘莘学子,如何从清华精神中汲取力量?

近日,新华社北京分社原副社长兼总编辑、高级记者李斌主编的《学问的“秘密”:这就是清华》一书由北京联合出版社出版发行。这是一本深度访谈录,旨在揭示清华成功的秘密,阐释清华人文内涵,带领读者领略百年清华精神。

清华何以为清华?“清华之所以为清华”有何奥秘?清华大学在110多年的历史里,有着怎样的育人特色?清华大学的精神是什么?《学问的“秘密”:这就是清华》一书是在清华大学建校110周年之际,新华社报道组与11位名师共同完成的一部访谈录。访谈录中,提问者“既着眼清华大学110年历史,又结合10多位清华名师的个人成长和研究经历”,既结合清华历史又跳出历史,用心设计了公众普遍关注的问题,邱勇、杨振宁、丘成桐、姚期智、常沙娜、陈来、薛澜、阎学通、戴琼海、白重恩、胡显章结合自身成长经历,忆历史、谈感悟、说启示,憧憬未来,并提出建议。他们真诚而深刻的叙述、思考,闪烁着智慧的光芒,折射出学问的“秘密”,让读者不知不觉中找到了“何谓清华”“清华为什么能”的答案。

时任校长、现任清华大学党委书记邱勇在书中说道,大学要有大学的模样,就是要有大情怀、大视野、大胸襟。大学是汇聚大学者、产生大学问的地方,还是培养大写的“人”的地方。大写的“人”是能立得住、站得牢、全面发展的人。大学一定要追求学术,以追求学术为己任、为永恒的主题。追求学术,就是追求新知、追求真理、追求对事物规律的认识,就是拓展人类的知识边界、生存边界,拓展人类的发展空间。

清华大学交叉信息研究院院长、世界著名计算机科学家姚期智在书中“立足中国,领跑世界”一章中非常自信地说:“与世界其他一流高校相比,中国顶尖大学的一个优势就是我们拥有世界上最好的本科生生源,全国最优秀的学生都汇集于此。”

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁和清华也有着不解之缘,自1998年受聘为清华大学教授后,此后每年几乎有一半时间在校指导学生。耄耋之年的他,依然坚持为本科生授课。在书中,他不仅谈到了清华物理系的发展起源,更以诗明志:“学子凌云志,我当指路松。”

数学家丘成桐在书中则谈到了自己在清华大学的成长经历以及对清华的独特认识。他指出,不管是科学还是人文,做第一流的学问本质上很简单,就是要发现一条路是前人没有走过的,这条路要是一条大路,不是小路。要因为你的这个发现影响到很多学者的前途,影响到他们要做的学问。这才是大学问。

中央工艺美院原院长常沙娜说,做学问最重要的,是要深入学习、研究,而且要自己来体会。她认为,人生都是曲折的,有苦、有乐、有悲、有欢,不可能什么都顺了。生命就要面对现实,面对信仰,面对正确的东西,要坚持不懈。人生不是喊一个口号,是要把精神传承下去。

信息科学与技术学院院长、脑与认知科学研究院院长戴琼海说,在自己的实验室,基本上不是世界领先的(课题)就不会往前做了。就是要想未来的问题,这个问题别人还没想到,就开始做了,肯定是领先的。他指出,人工智能比互联网来得更加迅猛。互联网还不算革命,人工智能可是革命、非常厉害的智能革命。

在经管学院院长白重恩看来,拔尖人才不是培养出来的,而是要“发现他的品质,发挥他的潜质”,学生本身就有这个潜质,你要创造条件让他把潜质发挥出来。所以我们的新生研讨课故意不要统一的课程,让不同学生得到不同教育。

通过《学问的“秘密”:这就是清华》一书,人们可以更全面地了解清华大学的历史传承、发展脉络、今日成就和未来图景。清华大学之所以能够在百年历史中始终引领时代、不断前行,原因在于清华大学始终秉持一种使命感——这种使命感是对祖国和人民的责任感,同时也是对于世界和人类的责任感。清华大学一直坚持以培养全面人才为目标,注重科学、人文、工程、管理等多学科的交叉融合,培养出了许多才华横溢的校友。对于每个人而言,从清华的精神品格中汲取养分,可以更好地塑造自己的品格,成为一个具有远大志向、开阔眼界、勇于担当、全面发展的人。因此,这本访谈录对于人们了解清华大学,了解清华精神,也对于莘莘学子乃至普通公众的成长和发展具有一定的启示意义。

返回顶部

返回顶部