返回顶部

返回顶部

郑阿湃:手笔勤磨炼,取法大自然 | 走进名家工作室⑯

文/羊城晚报全媒体记者 朱绍杰

图、视频/羊城晚报全媒体记者 文艺(画作除外)

“岭南美术名家工作室”

融媒体系列报道⑯

【走进工作室】

以简驭繁 胜在单纯

登门采访广东画院副院长郑阿湃的时候,正值荔枝季的尾声。

一位来自从化的好友给他送来了名品荔枝。有人戏问他“是吃的荔枝多,还是画的荔枝多”?郑阿湃毫不犹豫地回答:“当然是画的荔枝多,多得多。”

一年多前,郑阿湃从广州市画院到了省画院,从一个较大画室到了现在较小的画室。他说,为了工作方便需要摈弃很多东西,为布局做了减法。

如今的工作室空间空阔,大量留白,正如郑阿湃对画面的处理,有时候甚至没有题款。他说:“我希望画面更单纯一些,有时候想的东西太多,反而会讲不清楚,传达不了最重要的信息。”

郑阿湃的工作经历也相对单纯。1990年从广州美术学院毕业后,在从化温泉宾馆工作了12年,于2002年又回到广美。

2006年,郑阿湃赶上广州画院第一次向社会公开招聘画家,他以国画成绩最高者考取,自此开启了十数年的画院工作经历。因为长期在画院供职,所在画室都是单位分配的,故而他将工作室命名为“借园”,意即借来的地方。

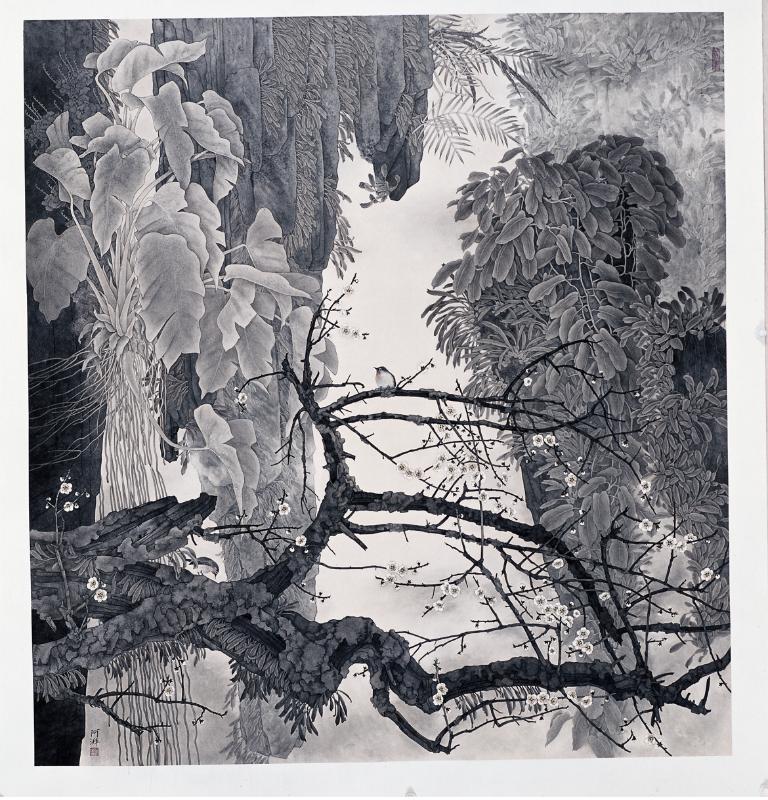

对于花鸟画家而言,艺术则可能是他们向大自然所“借”之物。郑阿湃强调写生的重要性,这不仅仅来自岭南画学的传统,更是其切身体会。

在他看来,画事天天重复就会心生厌烦,这个时候就需要停下来,走进大自然,走进生活里,“在写生中带着问题,解决问题”。

这几年他画写生越来越多,参加学术展出的也以写生画居多,一年可以留下的四尺三开写生画就有两百来张,几乎平均每天都画了一张写生画。

他说,画画是手头工夫,光说不练是不对的,画画上很多问题,就是在手头磨练中解决的,水平不是靠嘴巴说出来的,写生也是换个地方换个环境继续干活。

在记者到访的几天前,郑阿湃随广东画院院长林蓝,与一众画院画家前往湛江、茂名两地,开展“深入生活、扎根人民”粤西地区写生、采风、交流活动。

他告诉记者,自己将在未来三年,随该项目深入全省21地级市,发掘各地级市及其周边县乡和社会主义新农村的建设风貌,收集创作素材,并整理、分析、研究,创作相关作品。

头上三支“大木棉”

“借园”斋号牌匾悬挂在工作室的横梁上,由广东著名画家林丰俗先生题写。对郑阿湃而言,林丰俗先生是对其影响最深的画坛前辈。

“小时候大人常问,你长大以后想当什么?我就说,长大以后要像林老师一样画画。”郑阿湃说。

郑阿湃说,如果不是父亲鼓励他画画,也许就从商了,人生历程又是另一番模样。郑阿湃的父亲喜欢画画,但没考上美院,于是就有意识让孩子学。

林丰俗是郑父的发小,这层关系让郑阿湃学画有了得天独厚的条件。林丰俗没事就教郑阿湃画画,至今还保留着许多写着“阿湃看看”、“阿湃学学”的示范画作。

2019年,郑阿湃向岭南画派纪念馆捐赠了自己珍藏多年的两件林丰俗代表作:《石谷新田》和《公社假日》。

“这两张画他是在广州画的,画了好几稿,有四五张。他在广州搞完创作回了肇庆,然后在肇庆托完底、装裱好,回家探亲的时候带给我爸……我从小就看这两张画长大的。”郑阿湃回忆道。

时至今日,郑阿湃还记得林先生对他的严苛要求。记得上世纪90年代初,郑阿湃开始研究外来艺术,用工笔表现一些农村事物,如蛤蟆、鳄鱼等动物。

林先生看后非常不满,直接批评“画画的人,竟然画这么丑的东西”,并对郑阿湃说如果还在画癞蛤蟆,就不用来(给他看)了。

当时郑阿湃写了一篇文章直言心中的苦闷:蛇有蛇的路,鼠有鼠的路。

在画室讲述起这段往事,他身后的案台上插着一瓶梅花枯枝。“林老师觉得美术就是表现美,使用美。现在,我教小孩,也会像林老师那样讲。”

今日郑阿湃已经完全接受了林老师的美学观。他说:“我欣赏这支梅花枯枝,王肇民先生的作品里有不少残枝败果。但我还达不到那种境界,还是偏向于表现欣欣向荣的事物。”

自大自然“借来”只是艺术的第一步,创作终究是画家内在的外化,更多的是意境与内涵的表现。

郑阿湃说,千百年来,大自然的花还是那样的花,草还是那样的草,但画家不能去照搬:“千百年这么多画家画花,花已经不是自然的花了,它应该蕴含大量的文学因素、历史典故。”

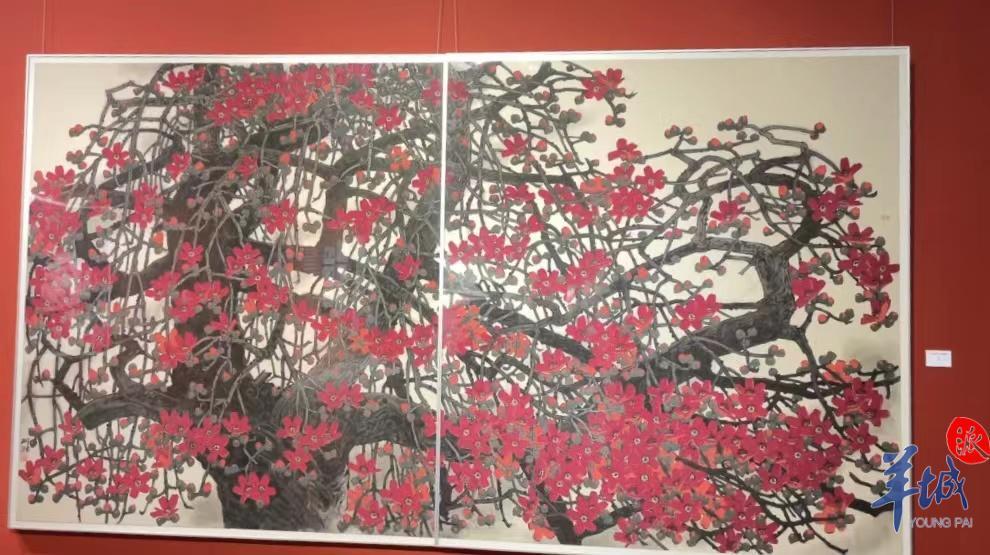

在广东画院美术馆的展厅里,有郑阿湃调任省画院后完成的第一幅大型创作《木棉》。

他说:“我的头上已经有三支‘大木棉’——林丰俗老师、方楚雄老师、陈永锵老师,他们都是画木棉的高手,而我只能用自己的方式去画。”

【艺 谈】

当画画轻车熟路,不是件好事

▶▶ 画院平台

羊城晚报:您长年在画院工作,如何看待这个平台?什么样的画家适合画院?

郑阿湃:一个画家能够到画院工作,已经是一件很幸运的事,但压力也很大。画家在画院就要专职创作,最基本的条件就是能画好画、愿意画。

条件越好,对画家来说压力越大,画得不好就不配拥有这一切。尤其是主题创作,需要特别动脑筋。我是画花鸟画的,很难直接表现主题,需要在画外作延伸。

作为专业画家,画院的平台对我有很大的促进,在这里逼着我一心一意地去考虑画画,视野和审美要求也不一样了。比如花鸟画,进画院前觉得有情趣、有意境就够了,现在思路产生了变化,更多地与宏观的思考联系起来。

羊城晚报:中国画、花鸟画在表现当代题材上,对当代画家提出了什么课题?

郑阿湃:中国画一直都在不断继承和创新的路上。我认为,现在的中国画发展有几个趋势,比如过去的画作用于书斋案头欣赏,现在的画作很多时候要考虑展览,展厅已经越来越大了,画作至少要匹配上相应的空间。

当然一张画的大小并不能决定它的好坏。展览上的作品也很多,生活节奏也在加速,一张画能不能吸引到观众,为之停留超过三分钟呢?所以画作的表现力、冲击力也要跟得上。

大画并不是小画的放大,涉及表现对象的变化,也有表现手法的变化。比如画家的拿笔方式发生了改变,过去画画都在案上,现在画大画需要在墙上,这让画家从提笔变成了“抓笔”,能更好地控制长线条。

很多表现手法,也需要从其他艺术门类吸收学习。大型创作会促进画家对于整体构图、表现手法的提升。

在画一张小画的时候,画家心里未必要考虑那么多,但到了大幅的作品,对如何掌握、组织,都提出了更高要求。

▶▶ 前辈沾溉

羊城晚报:您曾长期受林丰俗等前辈老师影响。

郑阿湃:我受林丰俗老师的影响不是一点点,而是很大。

我从广美毕业后到了从化工作,临走的时候林丰俗老师专门跑去书店买了一本《历代梅兰竹菊画谱》送给我,对我说:“在从化好好学,学会了,就可以回来了”。

我当时心想,我这一辈子回不来了,“历代”梅兰竹菊,我画一辈子都画不会啊。

画画和做人,林老师都教。怎么画好、怎么画不好,怎么好看、怎么不好看,包括我现在画的写意花鸟,很多东西都是从林老师那里来的。

别人跟他说,郑阿湃画得很像你。他说,没事的,哪一天郑阿湃觉得我画得不好看了,自然就不像我了。而我一直到现在都觉得他画得很好看,还越来越觉得他画得好看。

我想就算我这一辈子像他也无所谓,学生像老师,只是一个手法。林老师觉得美术就是表现美、使用美,那阵子他有时看我画得不好,也紧张。

我那时候比较调皮,有点叛逆,想标新立异,会被林老师批评。现在的我已经完全接受了林老师的美学观念,我教小孩,也会像林老师那样讲。

▶▶ 自然而然

羊城晚报:从前辈处汲取养分,如何走出自己的道路?

郑阿湃:除了林丰俗老师,林墉、万小宁、方楚雄、陈永锵等老师都对我影响很大。在我看来,一个人风格的形成是缓慢的,急不来,自然而然的,不应把表现手法当风格。

这几年画写意比较多,其实我早年画的是工笔,参展都是工笔画。但不管用什么方式来表现,都是自己内在的东西在起作用。还有一点很重要,我每年都在坚持写生,这让我的创作得到很多转换的元素,比较生动,不会概念化。

我有这么一种体会,天天变化、天天进步不可能,但天天重复就会心生厌烦。有时候画画会画到自己非常讨厌自己,都是画同样的东西,自己都不喜欢了。

有时候画多了画久了,就会“油”,轻车熟路,不动脑子就能画出来,这不是一件好事。这个时候就需要停下来,可能看看书,看看别人怎么画,走进大自然,走进生活里。艺术不应该是刻意的。

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

【郑阿湃】

1966年出生于广东潮安。1990年毕业于广州美术学院中国画系。

现任广东画院副院长,广东省美术家协会副主席。

总策划:杜传贵 林海利

总统筹:孙爱群 陈桥生

执行统筹:邓 琼 吴小攀 朱绍杰

主办单位:羊城晚报报业集团

合作单位:广东省美术家协会 广州美术学院 广东画院 广东美术馆 广州雕塑院

来源 | 羊城晚报•羊城派

责编 | 邓 琼

编辑 | 文 艺

校对 | 李红雨

返回顶部

返回顶部

815ef9ad-de8c-4e94-a640-fdfdb2fdf727.jpg)

7ce5149d-c1cf-45a0-a71c-67a8a642a366.jpg)

1ac1b2a5-e4f3-45d5-a098-c644053aa408.jpg)

95ee66e4-18ac-437b-939a-19cdbb037364.jpg)

cd8b5658-9c21-4e77-826c-158240ef84ad.jpg)

e8ac6357-da3b-4c94-aebe-bae958e3c288.jpg)