“耆英号”船尾与舵

中国大等级帆船——“耆英号”,船高超过12米,重约500吨

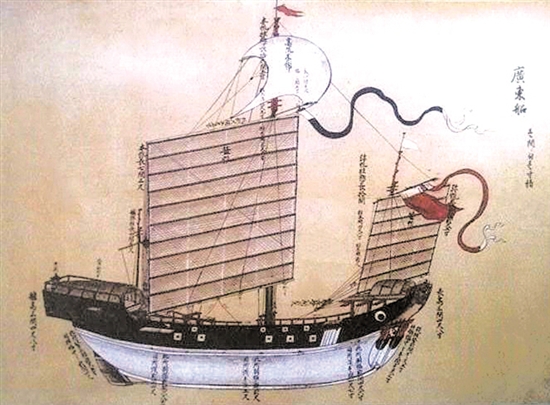

日本长崎博物馆收藏的“广东船”绘本

广州是市舶贸易的发源地。当年,众多的海舶从广州港出发,驶向苍茫浩渺大海,舶人在与惊涛骇浪的搏斗中,都经历了什么呢?

撰文/供图 蔡鸿生

海阔天空,苍茫浩渺。古人有“海者晦(昏暗不明确)”之说,道出了望海者的困惑。人类从陆地走向海洋,就是以海舶为载体,乘风破浪,进入一个全新的生活空间。舶人必须掌握新的生活技能等等,实现从居民到船民的转变,方能在惊涛骇浪中有所作为。

广州濒临南海,是市舶贸易的发源地,连结着国外和国内两大市场。唐宋时代广州的海舶,每年冬季启碇出港,航向溽城(今台山广海),才正式放洋,直至苏门答腊南巫里“住冬”,候冈办货,次年返航;如连续航行,就进入印度洋了。

船主被称为“纲首”,多由巨商担任

一艘放洋的海船,犹如一个浮动的社区,包括了各色人等。船客是临时性的搭乘人员,虽有约定俗成的权利和义务,但无任何职司可言。而驾驶海船的船人则要操控整个航程,分工细密,各就各位。据北宋初年朱彧的记述,可知海舶乘务如何落实到人:海舶大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首、副纲首,市舶司给“朱记”,即营业执照,有权惩罚船英及没收死者财物。

历代的海舶,均以张帆乘风为基本动力,船人的结构相当稳定,管理体制也大同小异。日本的《朝野群载》中,就录存有泉州纲首李充于北宋崇宁四年(1105)六月领取收执的“公凭”(官方文书)的内容——

纲首李充、梢工林养、杂事庄权、部领吴弟。其余水手杂员,分编“三甲”:第一甲(20人),第二甲(25人),第三甲(17人),贩往日本的舶货为丝、瓷两类。

当年海舶人员的结构和职司,大概分为舶主、水手、管理人员、技术人员和服务人员:

第一,舶主被称为“纲首”,因为大宗货物运输在宋代被称为“纲运”。

第二,司针者(掌握指南针的导航员)称“火长”。我国阴阳五行学说将南方视为火,指南针既然指向火的南方,掌握航海罗盘的人就被称作“火长”。

第三,司火食者称“总铺”,实即“总哺”的谐音,宋代另称“饭头”。

第四,唐代中期已见“水手”之名,即“水上手力”的简称。宋代沿用“水手”专名。

海粮储备中为何要带上甘蔗?

任何海舶,起航之前必须备足海粮,这是可想而知的。现存的一份海粮清单,是唐天宝二年(743)扬州大明寺高僧鉴真和尚东渡日本弘法遗存的记录。此行僧俗共85人,加上雇用舟人18口,乘员总数103人。“备办海粮”如下:

落脂红绿米(水分较少的陈米)100石,牛苏(牛酥油)180斤,面50石,干胡饼2车,干蒸饼1车,干萡饼10000个,捻头(油煎糯米团)1半车,毕钵、诃梨勒、胡椒、阿魏、石蜜、蔗糖等500余斤,蜂蜜10斛,甘蔗80束

这份鉴真的海粮清单不具有典型性,因为僧俗和荤素之分是不能忽视的事实。不过,其中也存在着某种共同性,即海粮应包含主食和副食、生粮和干粮的搭配(一般海舶常备的鱼、肉、旦类腌制食品,完全被排除在清单之外)。因此,清单里的海粮项目,还有几点值得注意:

第一,除米、面外,干饼类食品占了很大比重,当与节约饮用水和燃料有关。并非僧人下海是这样,俗人下海也同此例。

第二,既有石蜜、蔗糖等甜料,何必再带甘蔗80束?其原由不妨作这样的猜想:甘蔗是经久耐放的农作物,蔗汁含维生素,在蔬菜、水果欠缺的海舶上,嚼生蔗,可以减少患坏血病的风险。

事关生死的大事——取给淡水

海水咸苦,不宜饮食。一旦淡水枯竭,就会死难临头。因此,如何取给淡水,是历代海舶的一大难题。

五世纪初,从印度泛舶南海的两位高僧,都曾遭逢缺水之厄。据《法显传》云:“于时天多连阴,海师相望僻误,遂经七十余日。粮食、水浆欲尽,取海咸水作食。分好水,人可得二升,遂便欲尽。”

又据慧皎《高僧传》卷三载,中天竺国的僧人求那跋跎罗,于刘宋元嘉十二年(435)从狮子国(斯里兰卡)随舶来广州弘法,“中途风止,淡水复竭,举舶忧惶”,幸遇“信风暴至,密云降雨,一舶蒙济”。靠雨得水,毕竟是可遇不可求的偶然性。舶人必须有常规性的措施,才能保证用水安全,这比一次备足海粮要复杂多了。

汲水。海舶按指南针指引,沿线定点汲水。为防搁浅,自身不宜靠岸,而是放下名为“柴水船”的小艇,去搬运淡水和燃料。南海上的岛洲,就有不少汲水点,文献多有记载。据《广东新语》卷六记载,“在阳江西北六十里,三丫港西水旁者,曰三丫泉。在澄迈东海港中者,曰那陀泉……”

宋代的《诸蕃志卷下》“海南”条说:(海南岛昌化)“有白马井,泉水甘美,商舶回日,汲载以供日用。”

元代的《岛夷志略》“淡洋”条说:(苏门答腊东岸的阿鲁)“其海面一流之水清淡,舶人经过,往往乏水,则必由汲之,故曰淡洋。”

保鲜。淡水久存会变质,换水之前必须保鲜。竹筒贮水,最为简便,至于别的保鲜方法,限于见闻,未得其详。明代宋应星在《天工开物》卷下写道:“凡海舟以竹筒贮淡水数石,度供舟内人两日之需,遇岛又汲。”

淡化海水的两件“神器”

淡化。舶人对咸水作淡化处理,以补充饮用水的不足,靠的是“古之所有今之所无”的独特器材。见于文献的淡化器有两种:“海井”和“定水带”。

“海井”传世的旧闻,出自周密(1232—1298)的《癸辛杂识》续集上:

“华亭县(江苏松江下游)市中有小常卖铺(吴语‘杂货店’),适有一物,如小桶无底,非竹、非木、非金、非石,既不知其名,亦不知何用。”后来有位“海舶老商”指出:“此至宝也,其名曰海井。寻常航海必须带淡水自随,今但以大器满贮海水,置此井中,汲之皆甘泉也。”

这件能化海水为甘泉的奇器,“非竹、非木、非金、非石”,究竟是什么质料的东西呢?经学者考证:“井鱼当属哺乳纲鲸鱼目动物。”由此可知,某类鲸鱼的脑穴,具有化咸为淡的功能,遂被舶人称为“海井”。

另一种淡化器,名为“定水带”。清初詹钟玉的《记古铁条》一文,对其性状、用途和来源,作过传奇式的记述,摘录如下:

“京师穷市上,有古铁条,垂三尺许,阔二寸有奇,形若革带之半,中虚而外绣涩,两面鼓钉隐起,不甚可辨……积年余,有高丽使客三四人,旁睨良久,问此铁价几何?鬻铁者谬云:‘钱五百。’使客立解五百文授之。”

使客曰:“吾国航海,每苦海水咸,不可饮。一投水带其中,虽咸滷立化甘泉,可无病汲,是以足珍耳。”

无论是“海井”还是“定水带”,两物均为奇珍异宝,当然不可能为普通海舶所拥有。因而,咸水淡化的事例,便因罕见而被传奇化,变成虚幻的航海故事了。

配给。海舶上的饮用水,得来不易,通常都是定量配给的。在这方面,明代海患中的“倭舶”,可以提供带水、分水和换水三项参照——

“凡倭船(日本海盗船)之来,每人带水三四百斤,约七八百碗。每日用水五六碗,常防匮乏也。……将近中国,过下八山、陈钱山之类,必停舶换水,所以欲换者,冬寒稍可耐久,若五六月,蓄之桶中,二三日即坏,虽甚清冽,不能过数日也。”

所谓“桶”者,即舶上水柜。管制用水的权限,当归伙房。司其职者,一身二任,既是“饭头”又是“水头”,故称“总哺”。

染上“阴阳交”难逃“必死”命运

在航行生活中,舶人多发的常见病有数种,即坏血病、晕眩症和“阴阳交”。

坏血病。舶人多以干粮为主食、腌制品为副食,缺乏新鲜的蔬菜和水果,易患坏血病。其症状是鼻齿出血、浮肿溃疡,死亡率很高。唐文宗开成三年(838),日本一批僧人渡海来浙江台州,其第四舶就曾出现因坏血致死者,“船中人五人身肿死”。如前所述,鉴真和尚东渡舶上储备“甘蔗八十束”,就是为了防止坏血病引发皮肤爆裂。

晕眩症惊涛骇浪,令人晕眩。舶人也是人,也不能例外。《宣和奉使高丽图经》卷三十四写道:“连波起伏,喷豗淘涌,舟楫震撼。舟中之人,吐眩颠仆,不能自持,十八九矣。”

问题在于如何防治。从沉船出水遗物中,似乎可以获得一点信息。2010年-2011年发掘的“南澳1号”沉船,清理出铜质针灸针一枚,长12.8厘米,直径0.1厘米,可能就是防治眩晕的简易器材。

阴阳交。元朝汪大渊的《岛夷志略》“左里地闷”条,就记载了十四世纪初帝汶岛一带的热病,“……回舟之际,栉风沐雨,其疾发而为狂热,谓之阴阳交,交则必死。”“阴阳交”即疟疾。在尚未发明治疟特效药奎宁之前,舶人染上疟疾,是难逃“必死”的命运的。

女神“天后”为何能在众神中后来居上

海舶远行,除立足于分工协作、备粮蓄水和依针而航等人力举措外,还有一系列超自然的祈禳和禁忌,这类荒诞不经的迷信,其实包含着人愿与天意合一的原始思维,虽然不是理性的,却是可以理解的。

舶人祈禳的对象,可谓是一座五花八门的精灵世界,也可说是一座海上万神殿。明清时代的《定罗经中针祝文》,一开头就列出五花八门的神谱,从“历代御前指南祖师”、“罗经二十四位尊神”,到鲁班仙师、庇民天后、伏魔关圣、茅竹水仙以及“本船随带奉祝香火一切尊神”,等等。

祈求神灵的动机,当然是为了现世利益,希望人船安全,逢凶化吉,一切顺意。

管理海上万神殿的“庙祝”,是一位专职的“香公”。“凡舶中来往,俱昼夜香火不绝。特命一人为司香,不他事事。舶主每晓起,率众顶礼。”

可知祈禳是共同参与的活动。海外贸易,是一种跨地区、跨民族、跨文化的贸易。不同海域有不同的保护神,对此,舶人牢记于心,不敢怠妄。据《东西洋考》(卷九)所记:明代海舶经占城华列拉岬(位于今越南中部海岸,“华列拉”即佛像),“山顶一石块似佛头,故名灵山。往来贩舶于此樵汲,崇佛诵经,燃放水灯彩船,以禳人船之灾。”

总体来说,舶人的信仰,是以佛、巫杂糅为特征的。

海舶神谱的性别,当然以男神为主,但女神“天后”的庇佑能量,犹如西洋海神圣母玛利亚,不仅足以令人敬畏,甚且后来居上,大有鹤立鸡群之势。海神中女性形象的确立,是一个相当复杂的过程。其成因既是精神性的,又是物质性的,并非三言两语说得清。耐人寻味之点在于舶人的漂泊性和孤独感,往往难以排遣,直接牵动海外赤子的恋母(大地母亲)情结。换句话说,舶人的独特心态,外化为女神降临的奇迹,并不是无根可寻的。

作为祈禳活动的派生物,海舶禁忌甚多。其中居于首位的大忌,是舶上不准停尸。据(《萍洲可谈》记载:“舟人病者忌死于舟中,往往气味未绝便卷以重席,投水中,欲其遽沉,用数瓦罐贮水缚席间,才投入,群鱼并席吞去,竟不少沉。”在缺乏医疗设施而又容易染病的海舶上,任何传染病源的存在,对整船人的生命都是极大的威胁。艰苦严酷的航行生活,往往让病人遭受非人待遇,被当作“活尸”抛弃,确实令人震惊。

鱼也会给海船带来灾难性后果

在古代南海,“七洲洋”和“昆仑洋”是著名的海难频发区,故俗谚云:“上怕七洲,下怕昆仑,针迷舵失,人船莫存。”海难的成因多种多样,常见的有风、礁、鱼,三者性质不同,但都会给海舶带来灾难性的后果。

一是风害。《广东新语》(卷六)说:“每当天地晦冥,鲸呿熬掷,飓风起乎四方,雾雨迷其咫尺。舟中之人,涕泣呼号。”当狂风激起巨浪,海舶偏离针路迷航,缺粮断水,只能在死亡线上挣扎了。如果船体破漏,水手必须冒险抢修,并按纲首意旨,抛弃船上重货,以免快速下沉。脱险靠岸之后,这批意外的“海损”,货主当然无权也无法索赔。因为,历代市舶条例并没有为“共同海损”规定分摊责任。

二是礁害。海上礁石,分布甚广。按位置分,露出水面的称“石礁”,沉于水下的称“暗礁”或“沉礁”;按颜色分,浅色的称“白礁”,深色的称“黑礁”;按形状分,为便记忆而被命名为“香炉礁”、“草鞋礁”、“竹牌礁”和“虎尾礁”,等等。其中的黑色沉礁,舶人视之为“恶礁”,是海难祸首之一。

沉礁可怕,浮沙也可怕。触礁和搁浅,都会造成海难。

三是鱼害。海鱼也会带来海难,最突出的是鲨和鲸。

第一,鲨类中的锯鲨,早在北宋已经恶名昭著。据《萍洲可谈》(卷二)记载:“有锯鲨长百十丈,鼻骨如锯,遇舶船,横截断之如拉朽尔。”

第二,鲸鱼也对海舶造成极大威胁:“夜行破浪之时,附近之鲸见水起白沫,以为有食可取,奋起触船,常将船身某处破裂也。”

饿鲸如此,饱鲸也会闯祸,其排泄物污染航道,须用药物将其化掉,船才能通行。

舶人如何娱乐?

海舶的生活形态,尽管与定居的方式大异其趣,但毕竟是人类社会生活的“海洋版”,其中同样有作息劳逸和离合悲欢。例如,舶人如何娱乐,是排遣长期航行的沉闷所必需的活动,绝不是可有可无的。目前已知有弈棋之戏,泉州南宋沉船的象棋子和“南澳1号”沉船的骰子和围棋子,可作物证。又如既可取食又可取乐的钓鱼活动。至于海舶的信息交流,除知有“舶鸽”可作海陆通讯工具外,别的也是无从谈起的。

275fc198-cc6d-436e-ab8a-fd65544b8003.jpg)

d300fed4-46a7-4819-944a-aa4c333b8487.jpg)

7d3ce9f0-668d-4e10-99f8-62ccf3da467d.jpg)

8398f139-e2c8-43cb-be2a-f080fe2f9215.jpg)

f3098796-7b77-48f9-b6af-3ba0fa925c75.jpg)

df1077ad-3179-4443-9820-b05d25d5bd49.jpg)

bf6c532a-9fd2-4113-8cbe-fb8e2fce690d.jpg)

85722303-a200-4efb-b3fa-f4a7e322f691.jpg)

3cc2619e-4aed-4003-87e4-79632f5ca10e.jpg)

7241ca39-0f30-441a-b001-03e7df8083c1.png)

e44d248e-2f87-4170-b6b0-033569d7d1be.jpg)

ecf32150-a0bf-4fc5-9535-118b77528fd5.jpg)

11421dc8-89c6-41a2-aecb-3efc833cdfb6.jpg)

f87aedc5-f400-4521-9d37-f862801bae85.jpeg)

8ac3a1be-13d8-49b2-8d06-699d9a3150ed33968856-623e-41c5-a167-10b726344593.jpg)

dff33c18-3cd2-4184-8335-0bb6e863c1fa.jpeg)