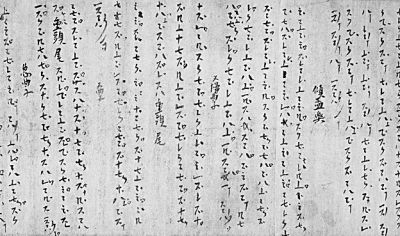

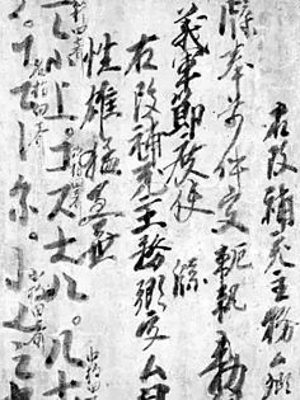

敦煌古谱资料图片

敦煌古谱资料图片

陈应时解译敦煌古谱音乐会。上海音乐学院供图

敦煌,古代丝绸之路上璀璨的明珠,东西方文明交汇的咽喉,孕育了千年艺术宝库——莫高窟。当敦煌壁画上的古老乐器和精美服饰走出洞窟,和中国民乐一道,走到人们身边时,会是一种怎样奇妙的相遇?

在上海音乐学院,记者见到了“古乐·新声——陈应时解译敦煌古谱音乐会”的主创团队。继去年首次亮相“上海之春”国际音乐节,随后参加上海市文广局大型舞台艺术作品展演、赴敦煌参演“古乐重声”音乐会,再赴奥地利参演维也纳中国新年音乐会,一路收获中外观众的热情和学者的真诚建议,让团队成员兴奋不已。最近,他们正在对音乐会的曲目和舞台呈现进行第三轮打磨,4月15日刚刚完成作曲部分的修改。

“我们希望将陈应时教授通过数十年研究解译出的敦煌乐谱进行‘再创造’,既遵循古谱的原来含义,让观众能领略到古代韵味,又通过民族乐器,按现代人的审美需求进行配器创作。”担纲音乐会总策划的上海音乐学院院长办公室主任、东方乐器博物馆馆长史寅说,这也是音乐会定名为“古乐·新声”的考虑——千年古乐出新声,敦煌古谱“活”起来。

破译千年“天书”

敦煌古谱,距今有1000多年的历史,是我国现存最早的乐谱之一,在中国古代音乐史上占有重要的地位。

敦煌乐谱P.3808全卷现存25首,为唐代世俗歌舞乐,抄写于长兴四年(公元933年)前,其谱式为琵琶谱,封存于敦煌莫高窟。清光绪二十六年(公元1900年)重见天日,但又辗转流落到了法国巴黎国家图书馆。古谱有《品弄》《倾杯乐》《急曲子》《撒金砂》《又慢曲子西江月》等乐曲。

这些古谱素有“千年天书,百年解释”之谓,谱字与符号极其晦涩,解译困难。百余年来,世界各地的学者皓首穷经,孜孜不悔。

最早致力于敦煌乐谱解读的,有法国汉学家伯希和、日本古谱学家林谦三,接着中国学者也开始着手研究。其中,上海音乐学院教授陈应时的研究独树一帜。从1982年发表《解读敦煌乐曲的第一把钥匙》至今,陈应时已公开发表近40篇敦煌古谱研究论文,在中国古谱学、乐律学等领域作出了杰出贡献。2007年,凭借专著《敦煌乐谱解译辩证》,陈应时获中国音乐金钟奖理论评论奖一等奖,2014年获第26届小泉文夫音乐奖。

“敦煌乐谱是认识中国古代音乐极为重要的窗口,上海音乐学院的敦煌古乐研究在学界一直处于领先地位,并产生广泛影响。”史寅介绍,上世纪80年代初,上海音乐学院教授叶栋发表《敦煌曲谱研究》一文,并将25首乐曲根据自己研究所得,全部解译付诸演奏录音,在国内外引起强烈反响。而陈应时发现,“这些译谱无疑都各具价值,但仍没有达到令人满意的结果”,比如敦煌古谱中的符号,究竟代表什么还没弄清楚。陈应时由此开始了自己的研究。

陈应时对敦煌古谱研究的一大贡献是首创“掣拍说”理论。他从北宋沈括《梦溪笔谈·补笔谈》和南宋张炎《词源》中得到启发,于1988年发表论文《敦煌乐谱新解》和25首译谱,对敦煌曲谱的定弦、节奏、同名曲重合等疑难问题作了合乎逻辑的解译,乐句结构谨严,旋律运行通顺,调性、调式感清晰。

当这些古谱译成现代乐谱之后,它们便不再仅仅是纸面上的文物了。沉睡千年的古曲,穿越时间隧道悄然回到人间。

赋予古乐新生

古乐谱“解码”之后,能否真正“活”起来,在当代进行舞台呈现?

这一次,当《品弄》《倾杯乐》等陈应时研究成果中的敦煌古谱解译精品,经过数位专家学者寻律编配后,以竹笛、琵琶、扬琴、古筝等中国民族乐器奏响时,有专业听众感慨:千年前的敦煌古乐终于重获新生。

将古谱用舞台艺术呈现,也是陈应时敦煌古谱研究的着力点之一。1989年,他发起成立中国古乐团,举办《唐朝传存的音乐》音乐会,奏唱了日、英、德、中等国学者解译的敦煌曲谱及其他唐传古谱,让公众对古乐有了更直接的感知和了解。

古代音乐和当时的社会生活紧密相连。日本学者林谦三将敦煌古谱按其三种抄写笔迹分为三组:第一组10曲、第二组10曲、第三组5曲。陈应时注意到,敦煌乐谱第一组所用的音阶和现今新疆维吾尔族音乐的音阶基本相同。古老的乐谱与当下生活有千丝万缕的关联,这让陈应时无比欣喜,他尝试根据自己的译谱探索敦煌乐谱中的西域古曲。他还拿出了一些没有公开发表的敦煌译谱,交给新疆当地的音乐工作者,他们结合民族音乐的特点谱出了新的旋律。

让古乐“活”起来,借由古老的音符和旋律,探究社会生活史和艺术史的变迁,从中回溯历史的源流,让历史走进当下,或许是古代音乐研究者的共同愿望。《品弄》为敦煌古谱第一首,明代王骥德《曲律》录《乐府混成》有“大品小品”之谓并附《小品谱》两首。“品”,近于古琴“品弦”“调意”“开指”,即按调弦法调好琴后的一个试奏小品或小曲,没有特定内容。在陈应时解译敦煌古谱音乐会上,青年作曲家李墨以古谱为基础进行编配,以琵琶、中阮、古筝等弹拨乐器为主奏乐器,乐曲在打击乐和笙、笛、筚篥等吹打乐器的衬托呼应下,紧凑递进,表现出铿锵有力、庄重肃穆的气势氛围。

“敦煌古谱的文化内涵极深、翻译难度极高。古谱样本本身由于原来是琵琶乐器的单旋律乐段,所以信息较少且单一,并不能够用直接弹奏的办法来进行舞台呈现,也不符合现代舞台展演的要求。”史寅告诉记者,策划这场音乐会时,明确将工作的主要方向放在二度创作上,即展现古谱的独特神韵,以现代人的认识、现代创作的意识、现代表演的手段,及运用多媒体展示学术成果的形式,来再现这一辉煌的学术成就。

值得一提的是,为了原汁原味地呈现古乐之“古”,作曲家们首先把每首曲子的曲调原封不动地呈示出来。呈示完之后,再根据这些音调去发展和延伸,将十几小节构成的乐段,巧妙发挥,编配成一首首完整的作品,令人耳目一新。

展现国乐魅力

这场跨越千年的音乐对话,呈现形式丰富多样,既有民族室内乐,又有民族管弦乐。在乐队编制上,打破了原有琵琶单声部旋律,加入了竹笛、笙等吹管乐器,古琴、古筝等弹拨乐器,编钟、排鼓等打击乐器;还选用了二胡、中胡等拉弦乐器以及柳琴等近代民族乐器,因此旋律更具歌唱性,音效也更为活泼灵动。

“因陈出新,卓尔立派,究释古乐之谱;应时生化,斐然成章,演绎敦煌之曲。”关于音乐会,上海音乐学院党委书记林在勇写下一段感言。

在他看来,对敦煌古乐的传播还不够。进一步开发优质学术资源,把中国音乐的故事讲好,把多彩的中国传统文化呈现给世界,是他下决心推动创作这台音乐会的初衷,也是上海音乐学院理当承担的使命。

《长沙女引》为敦煌古谱第二十首,文学家任二北曾据唐人诗句“姑苏太守青娥女,流落长沙舞柘枝”,推测《长沙女引》即唐代名曲《柘枝引》。音乐会上,以琵琶、古筝、扬琴、笛箫四重奏演绎这部作品,琵琶主奏旋律,配以笛箫、扬琴的长音伴奏,悠扬典雅。当舞台灯光聚焦在舞者身上时,仿若壁画中的女子婀娜而出,勾勒出一幅令人神往的画卷。

民族管弦乐合奏曲《水鼓子》是整场音乐会的最高潮,由上海音乐学院教授、上海音乐家协会理事朱晓谷编配,是敦煌古谱第十八首和第二十五首的结合体。全曲气氛热烈,节奏急促,富有变化,乐器的演奏与舞蹈演员、声乐演员的演绎相映生辉,展现出大唐盛世的宏伟气度。

史寅告诉记者,音乐会将25首敦煌古乐编配成13首乐曲,乐队编制各不相同,有的增加了演唱,并复原了一些当时的乐器(如筚篥、排箫、笙、古琴),有的增加了一些宋朝以后才出现的乐器。主创团队结合上海音乐学院东方乐器博物馆、亚欧研究中心、古谱研究中心等多个部门的研究成果,加强对敦煌乐器复原的研创,为这台音乐会定制了十余种“敦煌乐器”,从而让音乐的表达更加完美。

用音符奏响神秘又古老的“天书”,不仅限于给古谱音乐进行配器,也不仅仅是演变为乐队形态,还要通过系统学习、实地临摹和反复研读古谱,进一步考察了解当时的文化背景,深挖古谱当时的音乐语境,对古代音乐的呈现方式作进一步思考。

史寅说,“敦煌乐谱作为琵琶曲,作曲家们巧妙地采用琵琶的伴奏音型进行发挥。但要完全达到古代乐曲的思维逻辑是很难的,还有待深入研究。我们期待通过这台音乐会,推动对敦煌音乐和古代乐器的进一步研究,假如相关成果能引起国际社会的共鸣,对‘一带一路’沿线乐器的传播、演变和相互交汇带来积极影响,那我们的收获就更大了。”

1955fd34-2ebb-4c6a-a24d-46ad734d9426.png)

2a40ae8e-2adb-435b-8478-4a7e269507dc.jpg)

14248d39-3255-4c89-9352-35e03ab51dcfa5ee6385-a43e-4ba5-a896-a66eee479a52_zsize.jpeg)

4dfbb190-a451-4edb-a258-0b178f8bb0ec1d40280c-1203-49dd-9769-9e967ffffbc4_zsize.jpeg)

5a443ad0-deab-484c-9f64-6e7ee95c547776a51e41-3417-4f37-8dc0-f9e8cb62d761_zsize.jpeg)

3a1c6201-93d6-40cd-ba3d-b479c404b78b93cd0bf9-2a7e-48b0-b163-bd0abd7c0bc3_zsize.jpeg)

4210ad60-0468-4979-9bc4-292ff6a0296761785182-f045-4b36-892c-0dccfe20fa5c_zsize.jpeg)

84603f73-89dc-44ca-bd24-f047812136f1ba84abdd-530f-43fd-a613-dba26a3fa50b_zsize.jpeg)

22217174-5445-451f-8e09-83aac25229a14205f5b0-bc25-4905-877a-f84cdc105e10_zsize.jpeg)

0039877d-ca58-4757-baef-fcb83b0dcde4.jpeg)

f92c81bd-7ad5-4f9f-8356-4cfc2f50f32f.jpg)

28ec7cff-c033-4023-aded-10d87b4d9092.jpg)

3ca66a45-be9c-4245-936b-844b9efdffb228c77e27-9ded-4943-acd6-4085f77c4e81.jpg)

1baaed9e-6d7c-4e50-94fd-0572fc721e68.jpeg)

0c8efdd3-7df5-41b9-8708-8b56d85cc1c1.jpg)

20cde105-81b3-4caa-bd57-fc6a0876a28f.jpg)

0f514fe0-528d-4c75-8380-479a2338a6fd.jpg)

7031d259-fe31-4c8d-ab12-7c0f332c5120.jpg)

d7878e7b-cfbe-45ba-92a9-ab9212e7ed90.jpg)

1fb71507-033b-4486-ab0e-d9be28c11950.jpg)