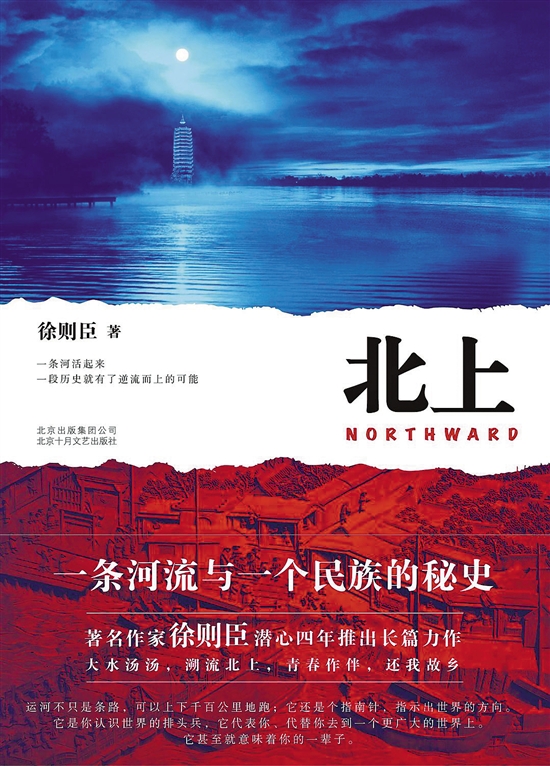

徐则臣 《北上》

年度新锐文学

致敬词

徐则臣是中国70后作家的光荣,多年来在长篇小说领域默默耕耘,他的作品定义了一个人在青年时代可能达到的精神高度。他的写作敏锐、精密、丰盈,对现实的观察热诚而冷静。他十年间写出三部题材迥异的长篇小说,笔触荡得越来越远,从“70后”一代到京城的芸芸众生,再到1901年的冒险家,每一部小说创作对于他来说就是一次文学领地的开辟。

《北上》是徐则臣潜心四年完成的新作,以京杭大运河为背景,讲述了几个家族间的百年恩怨。他力图穿透运河的历史时空,强调个人与国家的关系、中国与世界的关系,既勾勒出百年来大运河的精神图谱,也呈现出一个民族的旧邦新命。

作品中表现出日渐老练的笔法,还有他的现实意识、草根情怀,以及对生命意义的不懈追问,相信这足以使他继续赢得读者的共鸣。

有针对性地重走运河

记者:本次获奖的作品《北上》最初创作的缘由是什么?

徐则臣:有兴趣,顺其自然,然后水到渠成。你永远不会知道一个故事、一个人物什么时候会在你的头脑里真正长成,所以只能等。在此之前,我写了二十年的运河,水与船都只是小说的背景,主人公是河边和水上的人家,是穿行在千里大运河上的一个个人。这一次,背景走到前台,这条河流要成为主人公。对我来说,这既是意料之外,又在情理之中。

写作就这样,某个配角你盯久了,他就有了自主成长的意志,暗地里缓慢地丰满、立体,哪一天冷不丁地站到你面前,你方恍然,一个新主角诞生了。那些作为小说背景的元素也一样,当它们羽翼渐丰,也会悄无声息地从后方突围到前台,你不得不正视。《北上》之前的长篇小说《王城如海》就是这样:主人公其实不是话剧导演余松坡,而是我所生活的这座城市;北京城被我写了十几年后,已经不甘于只做背景,挺身冲到了前台。《北上》亦如此:小波罗、马福德、谢平遥、邵常来、谢望和、孙宴临、邵秉义、胡念之、周海阔他们固然也重要,需要浓墨重彩歌之蹈之,但更重要的是他们生活中那个最大的背景,浩浩荡荡的一条长河,这一次,它进阶到小说的最前沿。

记者:写作《北上》的期间,您对运河沿岸做了田野调查。这份经历带给您怎样的新发现、新认识?

徐则臣:为写《北上》,2014年开始,我开始有针对性地重走运河;首先要建立一个对运河的整体感。很多年里从南到北,走过京杭运河的不少河段,但多属无心之举,看了就看了,留下来的不比到此一游的观光客更多。但这一次,我带着眼睛、智商、想象力和纸笔走。这是个大工程。

京杭运河从南到北1797公里,跨越浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市,平常工作忙,杂事也多,没有可能一次性沿运河贯通南北,只能利用出差、还乡等机会,一次次“南下”,隔三差五就便走上一段,看多少算多少,四年里也竟把运河丈量了一遍。部分有疑难的河段反复去了多次,没办法,大运河贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,加上中国南北地势起伏、地形复杂,河水流向也反复多变,不亲自到现场做详尽的田野调查,根本弄不明白。尤其是几处重要的水利工程,比如山东南旺分水枢纽,比如江苏淮安的水上立交,仅凭纸上谈兵是理解不了的。硬知识之外,我还希望能够获得对大运河全程的感性认识。对小说家而言,这种感性认知有时候比理性的判断更重要。也是在这寻找感觉的过程中,济宁以北断流的运河给了我很大刺激。不少地方运河故道已经从大地上消失,当地人不做向导,你根本不知道大运河当年曾经轰轰烈烈地流经过哪里。由此,我决定在丰沛晓畅之外,加入滞涩和忧患的部分。

另一种意义上的“田野调查”是阅读。运河历史悠久,知识点不可胜数,唯有阅读方可获取这些历史和现实中的知识与见解。我辟出书橱两层,专门放置相关书籍,四年下来,认真通读的有六七十本,随手翻阅的书籍和浏览的影像资料更多。必须承认,90%的阅读在小说中都找不到半点蛛丝马迹,但如果没有这浪费掉的90%,断不会有这部《北上》。

我更愿意写那些

整个生命与这条河

息息相关的小人物

记者:《北上》中有很多人物,不同的国家地区、不同的阶层、不同的面相。您在设置人物上是如何考虑的?

徐则臣:这条大河纵贯中国南北,如果从吴王夫差开邗沟算起,浩浩荡荡流过了2500多年,它曾是那个时代最重要的、乃至唯一的高速公路,跟整个中华民族都在发生着密切的关系。小说从1900年写起,到2014年止,一百多年,这一百多年里可以发生多少故事?不同的国家、阶层,形形色色的人,这条大河都曾深度介入他们的日常生活,我要呈现出一条相对真实和完整的运河,必须把他们都从历史和现实中一一打捞出来。一定有对这条河的命运手持杀伐决断之权力的大人物,但我更愿意写那些整个生命与这条河息息相关的小人物。因为他们的悲喜歌哭念兹在兹,维系在这条河上。河流不会说话,只有他们才会替它说;河流自身无法成就故事,它的故事已经像盐溶于水,弥散在了他们的故事里。所以,在小说里你才会看到两个意大利人、一个英国人,会看见翻译、厨师、水手、导演、企业家、艺术家、跑船的老大、考古学家,他们与运河互为镜像,映鉴出彼此。

记者:在《北上》里,你引入那意大利兄弟俩,小波罗和马福德,为什么会选择两个外来者的视角?

徐则臣:近代历史上有三件事对中国特别重要,1840年的鸦片战争,1860年的第二次鸦片战争,1900年的庚子之变,八国联军进北京。三件事之后,中国“被”全球化,被置于世界目光之下。中国不再是中国人的中国,也是世界的中国。所以我想看看1900年的中国在世界的眼里是什么样子,由此引入两个意大利人的视角,希望能在差异性的文化和目光中,看见一个跟中国人视野中有所区别的彼时的中国。也正是这个时候的中国,导致了运河命运的巨变,1901年,光绪帝下旨废除漕运。

记者:《北上》会被您列入自己最有代表性的作品吗?它在您的创作谱系中处于一个什么位置?

徐则臣:我会把它看成我至今最重要的作品。并非说它一定是我到目前写得最好的小说,而是说它代表了写作到今天,我对文学与世界的最新理解。在写作中,我力图倾我所有,把这些理解付诸作品,我也以为,它基本上实现了我的预期。在这部小说里,我找到了于我而言足够有效的进入历史的方式,也把对域外故事书写的训练往前推了一步,这对我接下来的写作大有裨益。它肯定很重要,因为它敞开了我的很多可能性。至于在我整个创作中处于什么一个位置,现在判断为时尚早。作家都喜新厌旧,也许下一部作品出来,我也会说,那是我迄今最好的小说。

我很看重

“写作的难度”

记者:从北漂群体到“大运河”,您的写作为何偏好“边缘”、“冷点”?对于这些读者不熟悉的题材,您是如何把握的?

徐则臣:可能对别人来说是“边缘”、“冷点”,对我来说,它们一直是“中心”和“热点”;我只会去写我感兴趣的、有疑问的、多年来心心念念放不下的。每次写作都是为了解决我个人的一个问题。我是有“实证强迫症”的那一类作家,但凡有兴趣的题材和问题,我都会想方设法去做相关的书面研究和田野调查,所以每一部长篇小说都会花费我若干年时间。我会在做案头工作的时候,连带把它周边问题都清理掉,把它放在一个尽可能大的场域里来思考,避免就事论事。这个世界之所以复杂,就在于凡事都不孤立,它必是一个系统性工程的结果。《耶路撒冷》写了六年,《北上》写了四年,还不包括多年里捎带思考它们的时间。时间很公平,功夫下到了,它不会辜负你。

记者:从《耶路撒冷》《王城如海》到现在的《北上》,您写作的对象和探讨的主题似乎“越来越远”,对此您是怎么考虑的?

徐则臣:我没有刻意规划,完全是跟着感觉走。这三部作品都是这十年里我想法的文字实践,必然有某种一以贯之、不断深入的东西在。这个“核”是什么?读者和批评家们说,是“到世界去”。我也姑且认同这个说法,这些年的确更愿意在全球化的背景下考虑问题。《耶路撒冷》探讨了我这一代人对故乡和世界的辩证理解。《王城如海》中出现了外来目光,海归和外国人,他们如何看待当下的北京?到《北上》,意大利人和英国人来到二十世纪初的中国,“到世界去”已经不再局限于从乡村到城市、从中国到欧美,“到世界去”是相互的,对欧美人同样存在一个“到世界去”的问题,而这个“世界”,也可能是中国。这个开放的、一直在延伸的思路是我喜欢的,我也以为是当下中国的文学创作中需要的。而我碰巧这些年有了一点在国外游历的机会,看到了一些,想到了一些。

不知道别人在周游列国之后感受如何,这些年断断续续地在外面跑,慢慢地觉得好像开了第三只眼。读万卷书,行万里路,开阔视野毋庸置疑。地域、种族和文化的差异带来看世界角度的不同,另一种和数种眼光可以补充我们相对单一和有限的思维。横看成岭侧成峰,世界有多复杂,取决于你有多少看取世界的角度。兼听则明,我相信多一个角度总比少一个角度要好。诸多差异性的眼光可以补充,可以修正,可以提醒,最不济,也可以给我们提供一个比照和参考。

记者:从事小说创作20年了,每次在写作前是否会有突破惯性或挑战自身局限的压力?您是怎么解决的?

徐则臣:当然有,哪个作家都逃不掉。我的方法是,给自己设置难度,树立一个新的标高。我很看重“写作的难度”,以此自勉,也喜欢用这个标准来评价其他作家。写作是一个发现和创造的过程,失去了难度也就谈不上发现和创造,就成了伪写作。难度不仅仅是具体技术上的,更重要的在于,是否对过去的写作构成挑战,是否有勇往直前的胆量和信心,是否不断地将自己从众多写作中区别开来并最终确立出自己。更换题材是方式之一,强迫自己进入一个全新的领域,新世界可能会有新发现。当然,也可能会出现新瓶子装旧酒的问题,所以,要从根本上解决,最可靠的还是更新对文学和世界的理解与认识,修炼出一种别致的新眼光,眼光不同,一个旧世界也会焕然一新。

记者:您是北大研究生毕业,写小说也做评论,您在很多场合也强调作家的学者化,读者和批评家经常把你归入学院派一类的作家,您觉得“学者化”如何获得,对写作有什么意义?

徐则臣:惭愧,我哪是什么学院派,充其量是个野狐禅。生性怠惰,北大教给我的那点学问早被岁月消磨光了。但我希望严肃地探讨写作与知识与思想之间的关系。在我看来,作家学者化的最重要一条是:你要有问题意识。你知道你写这个故事的意义和必要性在哪里。由此,你才会以文学的方式去研究问题、表达问题、解决问题。学者化肯定不是为了做学问,而是让你有问题意识,能够就某些重要的问题深入有效地思考下去,让你成为一个有脑子的作家。

我以为70后

该做的就是一意孤行

记者:您生长在河边上,又有一段大运河边的生活经历,您也在北京、上海工作和生活过,不同的地区、文化对您的文学之路形成有怎样的影响?

徐则臣:谁也不能揪着自己的头发让自己离开地球,你必然受制于你的环境。我的写作跟我的生活环境有很大关系。如果我没有生活在北京,我可能一辈子也不会写这个城市;倘若我没有在运河边生活过,对这条河流没感情,我可能也不会去写《北上》。我一度想写一部北京和上海交错在一起的《双城记》,但上海的那段生活实在太短暂,都没容我认真看清楚这个城市,就离开了。直到今天,我到上海都有点晕,对我来说,上海就是个“海”,根本不是“滩”,一个猛子扎下去,露出头,周围洋洋乎溢耳的全是水。不过还没死心,我还惦记着那部《双城记》,每次去上海都努力把眼睛睁大。上海太值得换一种眼光好好写了。

记者:您个人会重视批评家的意见吗?

徐则臣:我重视善意的、建设性的批评家的意见。我理解的好的批评家,是愿意跟作家一起去寻找表达自我和这个世界的可能性的那群人。

记者:您这次被授予年度新锐文学奖项,此前您也在其他文学奖项获得新锐的评价。在您的理解中,何为“新锐”?

徐则臣:前些年被目为新锐,我很坦然,跟大家的想法差不多,年轻嘛。但现在,新且锐在我的理解里已经不再针对年龄,在文学中我们见过太多年轻的老同志,一下笔就循规蹈矩、暮气沉沉;我更愿意从文学的意义上去理解“新锐”。你的写作在文学的意义上,新吗?你在努力区别于别人和你自己么?这个“新”,不是哗众取宠、刻意地标新立异,而是是否真的提供出了新东西。而“锐”,不是剑走偏锋的孤拔峭利,而是沉着勇猛的持续推进,以“钝”的姿态无往而不克。如果是在这个意义上被授予年度“新锐”,我以为对我、对《北上》,都是更美好的褒奖。

记者:文学界以代际来划分作家,您被评价为中国“70后作家”代表之一。如何评价“70后作家”?

徐则臣:好像现在大家习惯于把70后的写作想象得很惨。我不觉得惨,我很乐观。如果你看文学杂志,会发现他们还是当下中短篇小说的主力军。我不知道文坛影响力的指标是作家的名声还是作品的质量,要按质量,我觉得70后足可以信赖。而且已经有一大批作家已经和正在被认可,我说的是作品的质量。文学在发展,每一代作家面对的世界不同,想法不同,表达的方式和途径必然也不同,除了在写作的优良传统和文学精神上需要向前辈看齐,在对新事物、新世界的理解上,更需要参照后来者,我以为70后该做的就是一意孤行,寻找属于自己这代人的最真实的世界和人心的可能性图景,寻找最合宜自己的文学表达方式。一代人的文学要想有大的发展,只能向前走,以进攻的姿态。

徐则臣

1978年生于江苏东海,毕业于北京大学中文系,现为《人民文学》杂志副主编。著有《耶路撒冷》《王城如海》《北上》《跑步穿过中关村》《青云谷童话》等。曾获庄重文文学奖、华语文学传媒大奖·年度小说家奖、冯牧文学奖。《如果大雪封门》获第六届鲁迅文学奖短篇小说奖,同名短篇小说集获CCTV“2016中国好书”奖。获第五届老舍文学奖、第六届香港“红楼梦奖”决审团奖、首届腾讯书院文学奖。部分作品被翻译成十余种语言。

羊城晚报记者 朱绍杰

本版统筹/吴小攀 胡文辉

6788e78a-0229-4072-b9b5-7e99d2f19b3c.jpg)

2a40ae8e-2adb-435b-8478-4a7e269507dc.jpg)

c299ddb1-3b6a-4464-8c0e-a22bbd4ef492.jpg)

1295f076-a940-45e1-aea1-33ad16a9dc9a.png)

7958517c-6804-46a0-9939-3decccebbd8f.png)

02906620-89ac-40fa-92f6-2e10220c7121.jpg)

4623cb72-464a-4ed8-a117-37b5fa7b0822.png)