林白:人到什么程度 就会写出什么程度的作品

金羊网记者朱绍杰

林白生于广西北流,现居北京。上世纪80年代初开始写作,先诗歌,后小说。著有长篇小说《一个人的战争》《说吧,房间》《万物花开》《玻璃虫》《妇女闲聊录》《北去来辞》等、中短篇小说《回廊之椅》《西北偏北之二三》等,及诗集《过程》和散文集多部。获华语文学传媒大奖年度小说家奖、老舍文学奖长篇小说奖、人民文学长篇小说双年奖、首届及第三届中国女性文学奖、第九届茅盾文学奖提名奖等重要文学奖项。部分作品被翻译成多国文字。

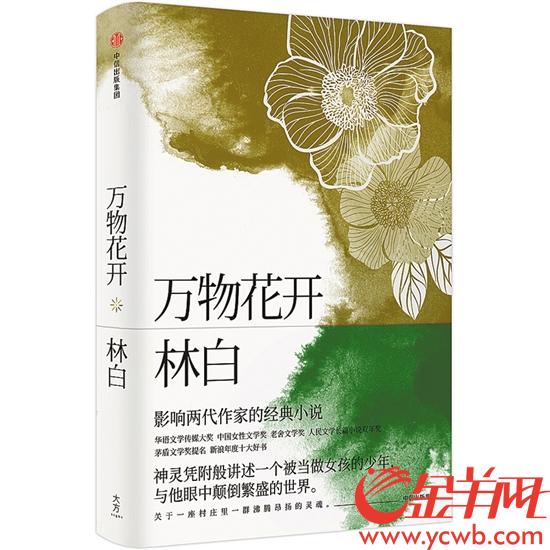

最近,林白的经典小说《万物花开》16年后重版。小说以虚构的村庄王榨为背景,以脑子里长了5颗瘤子的少年大头的视角,描画了一个热烈自由的村庄和村庄里一群沸腾昂扬的灵魂。

林白是中国文学史上的异类。追溯上世纪90年代中国的文坛现象,“个人化写作”“女性主义”等词汇映入眼帘,创造这一现象的代表性作家之一,便是林白。她的书写激荡而清晰,营造出至为热烈而坦荡的个人经验世界,创造出女性写作独特的审美精神,她写出了所有人的青春期,写出了所有人的成长,更写出了女性这个群体的命运。

林白的作品也影响了张悦然、庆山(安妮宝贝)等作家的写作。张悦然曾评价林白:“我喜欢特别女性化的东西,我喜欢那种感情表达特别特别强烈,特别能感动你,特别想从心理找到共鸣的作品和作家。有一个作家就是这样的,在国内我比较喜欢林白,她的东西就是这样的。”安妮宝贝则称:“我一直很喜欢林白的小说,她有自己非常坚定的文学态度。我觉得林白作品的风格非常独特,但同时这些年也在不断变化,是一个生命力很旺盛的作家。”

“我对用语言和文字表现出来的热烈生命能量更感兴趣”

羊城晚报:您曾说《万物花开》的素材是采访来的。故事的来源是怎样的?

林白:大头是有人物原型的,不过故事不是他的故事。木珍所在的村子有一个脑袋里长了8只瘤子的小孩,这个小孩外号就叫大头。我直接用了这个外号,但把8只瘤子减为5只,8只实在是太夸张了。人物和素材均有来源,只是故事是我设置的,也就是说是虚构的。

羊城晚报:《万物花开》是您16年前的作品。您会回过头看旧的作品或者修改它们吗?

林白:平白无故我不会回过头来看旧作品。若有机会再版,而且有时间我会再看一遍,不顺眼的会顺手一改,会有这种情况。《一个人的战争》,有十几个版本,动得也是最多的。主要是发表的时候有一个错误,初版的时候不但有一些删节,而且把一个中篇《致命的飞翔》放到后面作为最后一章……当时出版很困难,出版商建议要加上这一章,所以《一个人的战争》开始的时候是比较混乱的,后来有几次改动……《玻璃虫》是个例外,18年来,我一直犹豫要不要把这本书拿出来再版,我在后记里说,此作充满了未经反省的荷尔蒙,轻狂之处甚多……这次再版改了一些,当然还留着原初的样貌。

羊城晚报:您曾说《妇女闲聊录》《万物花开》是您的转型之作。与《一个人的战争》相比,它们有什么不一样?

林白:《一个人的战争》是向着自我的深处走的东西,散文化叙述,表现主义气质、现代女性叙事,自我中心、个性至上,作家主体鲜明在场;《万物花开》是浓烈的散漫的一束束的光;《妇女闲聊录》完全不同,除了文体和语体不一样,呈现的是“完全的他者”。这部作品的文学观是有颠覆性的,不是传统的东西,也不是正常的东西,无论文体还是观念,好像一直有一些争议……我说多少没有用,需要阅读来解决,三部作品翻开第一页一看,就知道互相之间有什么不一样。

羊城晚报:在您笔下的女性大多想要自由却又缺乏勇气。这与您个人的文学观有关系吗?

林白:也许是跟文学观有关系……读者希望看到,面对生活有无比勇气的勇往直前的女性,这鼓舞他们。但我常常觉得,想要自由又缺乏勇气的女性可能更有文学价值。也不尽如此,《万物花开》非常明亮,阳光灿烂浓烈,这就是强烈的生命能量,就是生命的勇气……也许我的作品不太注重女性形象,我对人物的刻画和塑造不是很感兴趣,我对用语言和文字表现出来的热烈生命能量更感兴趣,归根结底还是文学观的区别。

羊城晚报:上世纪80年代初开始写作,先诗歌,后小说。您今天还有创作诗歌吗?诗歌写作对于您的长篇小说创作有怎样的影响?

林白:上世纪80年代的文学青年一般都写诗,我也就断断续续一直写了下来。去年还出版了我的第一本诗集《过程》,知道这首诗的人好像挺多的。比我的小说读者还多。还有作曲家谱成多声部合唱。不久前我去听了一场,就在清华大学。天津北洋合唱团演唱,唱这首歌时演唱者从队列下来,一种散点的队形,有一种倾诉感,到最后12月大雪弥漫,有一种仙境的感觉。我觉得诗歌对语言有滋养。写诗的人语言会比较紧密,当然诗歌语言跟小说叙述语言完全是两码事。但对语言的敏感度的锤炼还是有用的。写诗可以抒发和保留我瞬间的情绪。最近的一首诗,是5月19日写的,叫做《损友圈》。

越来越觉得女人比男人更有神性

羊城晚报:您以写作女性经验闻名。在上世纪90年代,您的写作遇到过什么阻力吗?

林白:上世纪90年代初还是有些阻力的,有些主流媒体的观察家觉得,这不是正经的文学,那些隐蔽的私密经验、个人的隐痛、撕裂感,个人的身体和心理感受,在当时的时代氛围中不是那么容易被接纳的,我们的文学传统更多是集体的宏大的东西,个人很少,认为集体才是崇高的,个人则没有格调。《一个人的战争》初版时是书商做的,封面下流,更加给了一些主流批评家以口实,《中华读书报》还发了讨伐文章。从来没有想到有一天会获得广泛的认同。

羊城晚报:您是希望人家说您是作家还是女作家?今天还需要强调“女性”的经验吗?

林白:我同时是作家和女作家。年轻的时候觉得被称为女作家是一种偏见,仿佛被放到了一边,被按照另外一种标准来要求。年纪大了,我的身体分裂成两条路,一方面,我的写作淡化了女性身份,另一方面我的内心更加认同女性这个性别,越老越喜欢女人……越来越觉得女人比男人更有神性,更坚韧更丰饶,觉得女人的可能性比男人更多,是一种神秘的存在。

羊城晚报:您被认为是“私人化写作”的代表。有人说今天是写作的“小时代”,您赞同吗?今天的个人化写作需要注意什么方面?

林白:从受众来看,今天的确是写作的“小时代”,但从写作的人数看,除了1958年大跃进写诗那种不正常状态,现在可能是写作人数最多的时候。光深圳一个城市就有20万文学从业者(据深圳朋友的统计),包括写文案的,包括网络上写作的,写随笔写小说的。非常多的人在写东西。文字的历史远远短于图像,希望人类在文字表达上走得远一点。

羊城晚报:从事小说创作这么多年了,每次在写作前是否会有突破惯性或挑战自身局限的压力?您是怎么解决的?

林白:以前我每写一部新的小说都会有突破的焦虑,时刻想着要挑战自身的惯性,实际上是否突破,突破不突破,自己是不知道的。一般来说,人是很笨的,缺乏智慧……挖空心思想要突破,是否真的就可以突破,大可怀疑……人到什么程度就会写出什么程度的作品,也许就蕴含了突破。

53c90bba-7299-40ad-ab53-f3ea33ebeb4a.jpg)

bff723f1-6d9c-4366-aac3-651baae3dc01.jpg)

fd1ea5d8-4df2-44e3-833c-628037828947.jpg)

6fca286d-6d61-4650-9dfa-37e106477903.jpg)

d3ae6622-a264-47e6-ad62-0f853030532d.jpg)

dc44ac43-4a28-4cfb-bfc1-516984ede9ee.jpg)

7f05bbb9-24a1-4667-a33b-850c1fbc5c4b.jpg)

0181dc96-b459-48ab-b0c6-5bf7684f3f00.jpg)

7bd5adeb-2d23-4207-8bd9-5ca660290822.png)

af8dd684-58bc-49fa-9f2a-bed1d0cf934a.jpg)

4d3d075c-2c3f-4969-90d4-dbb72ed5a4ac.jpg)

e6d17df4-c84a-4e10-84f1-c55b5606c114.jpg)

7f3db8f5-9f5d-4524-9b41-66946f7a9d7f.jpg)

1d1d587a-e760-4c67-a6d5-140ed60422ce.png)

53eb3e10-dc86-421b-9d93-220e678fec9a.png)

b8fd6749-a7f4-461e-9977-eaace572d52f.jpg)

472dffcf-6573-4684-a78d-ecf144f63281.jpg)

87d204ca-c7fe-415e-8a0e-e359bfa57abe.jpg)

32cb3663-e5ee-4a6a-9643-f0a598745df8.jpg)

1ece69be-d5e1-45db-aeab-d6f21d4682f9.jpg)

59f02f3b-f358-4c7d-8e8a-39da3f842f88.jpg)

7e845cc6-ec50-4472-afc4-2065dc306ae4.jpg)

3347f102-e89d-4226-ac6e-f2f3c90a0be5.jpg)