【编者按】

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。88年前的今天,卢沟桥的枪声打破夏夜的宁静,七七事变爆发。无数中华子女、仁人志士从此投身全面抗战的洪流,筑起血肉长城,凝聚伟大的抗战精神。

文艺是时代前进的号角。数十年来,文艺工作者创作了一大批抗战主题作品,为时人鼓与呼,予后人铭记。

即日起,羊城晚报“名家说名作”专栏推出“烽火流金”系列,邀请文化名家,解读抗战题材经典文艺作品,缅怀不朽的民族精神。

我们相信,文艺的价值,不仅在于回望过去,更在于照亮未来。

1、烽烟中,生死与共

这是中国共产党与爱国文化人“真正的肝胆相照、生死与共”。

1941年12月,香港沦陷。为了营救包括何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋在内的800余名抗日文化人士、爱国民主人士及其家属,周恩来同志亲自部署多方力量,由中共中央八路军香港办事处及东江抗日游击队通力合作,成功完成震惊中外的粤港“文化名人大营救”。

这是中国共产党隐蔽斗争史上的一个奇迹。这场人数众多、困难重重的“虎口脱险”,足迹遍布11个省市,行程万里以上。其组织之秘密、周详无与伦比,最终无一伤亡,全胜完成任务,及时保护了一大批当时的文化精英。

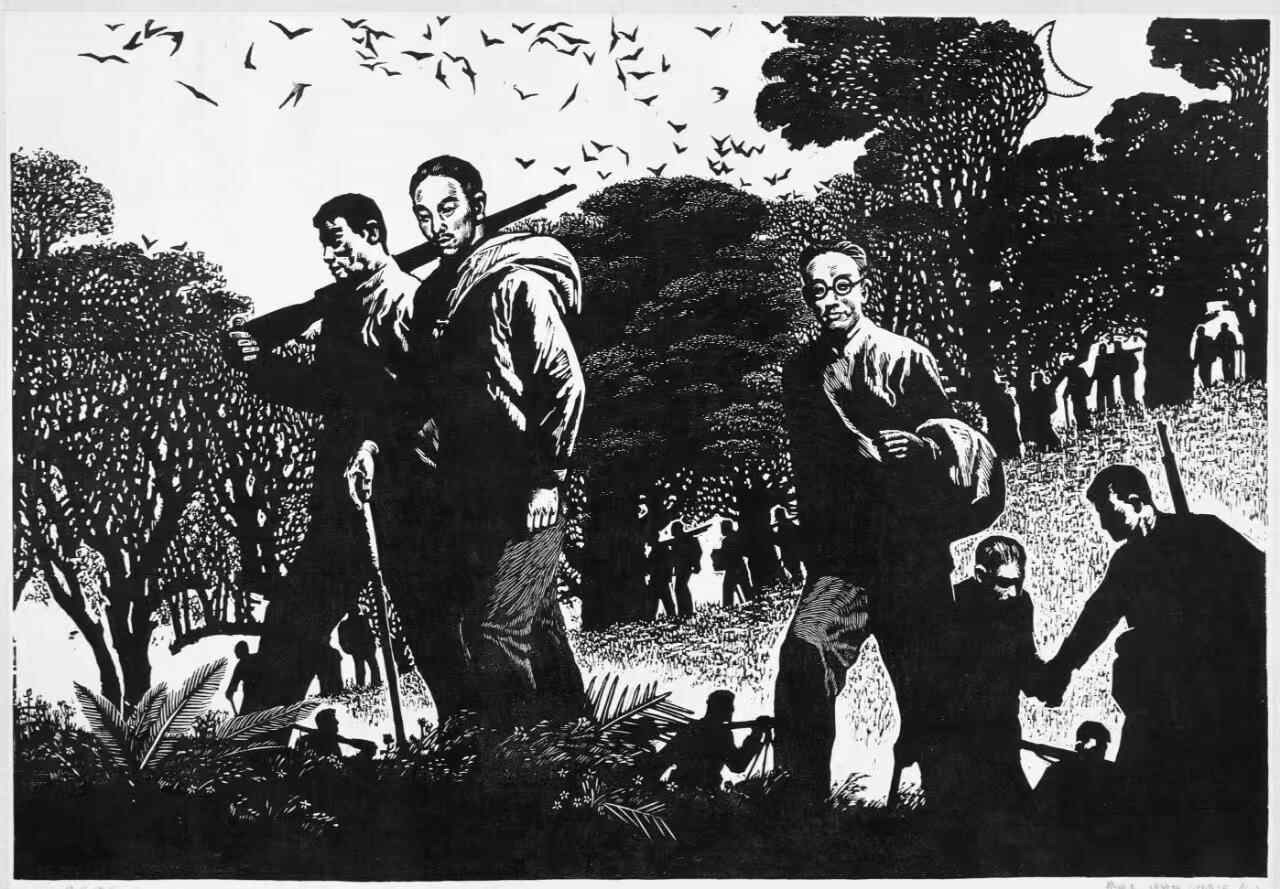

40年后的1981年,广东画家蔡迪支、许钦松以此为题材,运用木刻版画的艺术手法,创作了作品《晓风残月》,描绘东江抗日游击队营救茅盾、邹韬奋等人到达游击区的场景。该版画一经问世,就在中国美术界引起了强烈反响,成为表现“文化名人大营救”主题最早、也是最经典的艺术作品之一。

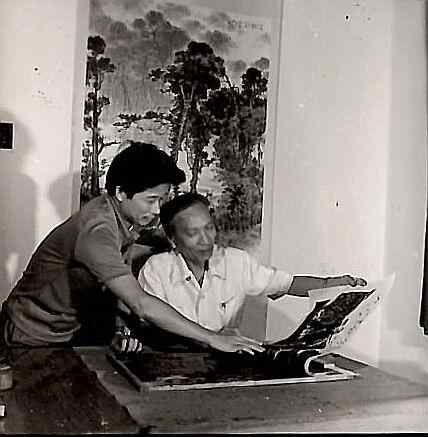

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,羊城晚报特邀《晓风残月》作者之一、著名艺术家许钦松先生,解读此件经典作品。

2、“之”字行进,昼伏夜出

“这是党史、抗战史上非常重要的事件,体现党对文化和知识分子的重视。但这个题材好像在此前没有人用艺术形式表现过。”许钦松告诉羊城晚报记者。

“这张作品的背景是,1981年是我们党建党60周年,广东画院要创作一批建党题材的作品。蔡迪支先生曾在东江纵队工作,是打过游击的一个老革命家,我和他又同在广东画院工作,因此就想到了这个题材。用了近一年的时间完成了这幅作品。”

这样重大的历史事件是错综复杂的,路线长、人物多、场景杂。如何表现成为艺术家首先要解决的问题。

“蔡先生是在那个年代走过来的,他提供了很多的历史史实,我们也查找了相关的资料。”许钦松介绍,被营救的文化人化装成难民,由游击队员和地下交通员武装护送,经过秘密交通线,通过日军的封锁线,星夜兼程,翻山穿谷,最后到达游击区的前线基地,最终一站接一站地从惠州、老隆、韶关,安全转移到桂林、昆明和重庆等地……

在这个过程中,艺术家们留意到了秘密营救的特点——晚上行进、白天隐蔽。于是,画作以“之”字形构图,以展现队伍的规模。

画面勾勒出一幅这样的场景:一支正在行进的队伍,沿着蜿蜒迂回的山路,鱼贯穿梭在夜晚的丛林之中。从树冠中腾起的一群乌鸦在空中纷飞,惊扰了夜晚本该有的宁静,营造出紧张的气氛,让人感觉危机四伏。

“在刻画人物的时候,我们想到了两位比较有代表性的人物,茅盾和邹韬奋。我们把他们的形象放在整个画面中最重要的地方。”许钦松说。画面中,走在队伍最前面的茅盾身背行囊,脸上现出一丝倦意,身姿却依旧挺拔坚定,神情也泰然自若;紧随其后的邹韬奋嘴角带笑,圆框眼镜透出文人的儒雅,在他们身后,拄着竹棍的文化人士在背枪战士的搀扶下,正走在崎岖的山路上。

为了表现出茅盾和邹韬奋两位先生的具体形象,两位画家既参考了相关的大量照片,又更为生动地结合了动态表情,反复刻画、精心打磨。

“在两位先生的刻画上,当时的我可谓使出了浑身解数。两位的形象都不过拇指头的大小!”许钦松伸出指头,示意着画面中人物的大小。

“我们想找到两位先生当时的形象照片,但没有找到,最后是结合了数张照片来进行提炼和刻画的。特别注重表现他们的神采,让观者一眼就能认出是哪一位先生。”

3、“刀刻”革命与广东艺术家

为什么选择木刻版画的形式?

一方面,版画是两位主创的拿手技法——早在上世纪三四十年代,蔡迪支响应鲁迅先生倡导的新兴版画运动,手持刻刀创作了一批影响广泛的作品;当时刚从美院出来的许钦松,更是以版画技法见长。

“黑白木刻是最朴素的艺术语言,有力量感,也有历史感。更重要的是,木刻版画和抗战主题天然有着联系。”许钦松进一步解释道。

许钦松特别提到,广东艺术家就是“新兴木刻运动”主力军——黄新波、古元、李桦、赖少其等新兴木刻运动健将均出自广东。抗战爆发后,参加新兴木刻运动的木刻家们,在国共两党抗日部队中,在前线或后方、在国统区或者解放区,都依然以木刻刀为武器进行宣传战斗,在国家危亡的关头,积极创作发表抗日救亡题材的作品。

在延安,木刻艺术家“刀刻”革命,为木刻注入“红色”印记和民族符号,在作品中植入军民合作、支前拥军、英勇抗敌等革命话语,将枯涩难懂的文字转换成活灵活现的生动画面,以此来动员抗战并传播抗战理念。这对于当时普遍未接受过文化教育,甚至一字不识的工农兵来说,宣传和动员效果无疑显著的,有效实现了革命、抗战与民众的对接。

1938年11月,后来成为广州美术学院首任院长的胡一川,在延安成立了中国第一个木刻工作团。胡一川和他的同行艺术家们,奔赴农村和前线,向老百姓喜闻乐见的民间艺术学习和请教,成为为革命而刻、为工农兵而刻、为时代而刻的“文艺战士”。

农村生活、群众语言、前线激战均为他们的创作提供了不竭养分,许多传世经典的优秀作品在此期间诞生,如胡一川《牛犋变工队》、彦涵《当敌人搜山的时候》、古元《减租会》、肖肃《投豆豆选好人》等等。

4、承上启下的诗意表达

数十年来,《晓风残月》仍在不断地展出、不断地被解读。

2021年,中国共产党成立100周年之际,《晓风残月》入选中央广播电视总台百集特别节目《美术经典中的党史》,名列建党百年“100件最具代表性的美术经典作品”,再度被更多人所熟知。

“这张画能够留得住,我觉得构思起了关键的作用。”许钦松表示。画面运用留白表现夜空,单线轮廓勾勒出一弯月亮,与前景中主要人物侧脸和肩背的留白相呼应,更与题目“晓风残月”共同形成了诗意的表达。“我们希望以此为历史事件、艺术表达突出提炼革命乐观主义的精神——长夜终尽,黎明将至。”

“在我的所有历史题材创作中,《晓风残月》是很重要的作品。”许钦松回顾道。“当年我刚离开美院,很年轻,不到30岁,特别充满激情。整个创作的过程深受史实感染,充满着革命浪漫主义的情怀。”许钦松说,个人的情绪、状态和技法都在这件作品中找到了恰到好处的结合点,也基本达到了预期的表现效果。

如今回看这张作品,许钦松认为,整个画面体现了时代的趣味和审美。“上世纪80年代,艺术上也有了一些新的表达。”许钦松表示,《晓风残月》与过去的创作相比,更多了一份诗性和人文的表达趣味。

“我这一代人恰好处于两个不同时代阶段。在艺术创作中,我保留了过去抗战木刻的先锋性、战斗性,又在文化更多元的时代,尝试用版画语言本体,传达诗性的艺术精神。”许钦松说。

文 | 记者 朱绍杰

视频 | 记者 何文涛 温泽广

封面 | 记者 余梓涛

总策划:任天阳

总统筹:林海利

监制:陈桥生

策划:邓琼

统筹:朱绍杰