文|张新颖

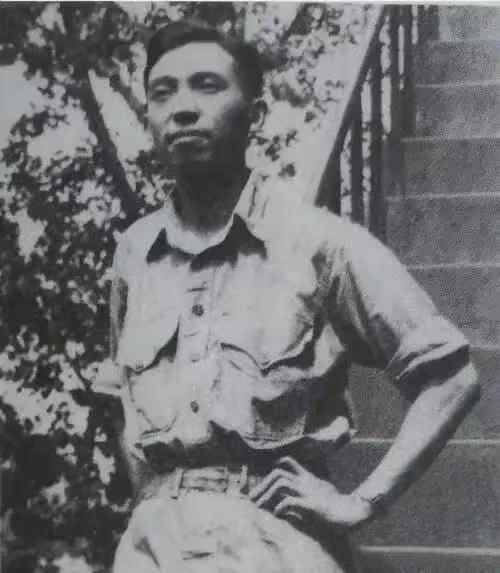

西南联大的那群年轻的学生诗人——马逢华、王佐良、叶华、沈季平、杜运燮、何达、杨周翰、陈时、周定一、罗寄一、郑敏、林蒲、赵瑞蕻、俞铭传、袁可嘉、秦泥、缪弘、穆旦等——当中,最杰出的就要数穆旦了。

在穆旦的诗中,其实也能够感受到里尔克的影响,特别是在那些凝重、深思的品格比较强的诗作里,这种感受就更加明显。

不过,构成影响主要成分的,还是英美现代诗。穆旦相当有意识地排斥传统、陈旧的意象、语言和诗风,自觉追求现代意识对于写作的完全融入。

王佐良当时就在《一个中国诗人》的文章中指出,“他的最好的品质却全然是非中国的”“穆旦的胜利却在他对于古代经典的彻底的无知”;然而,与此相对,“最好的英国诗人就在穆旦的手指尖上,但他没有模仿,而且从来不借别人的声音歌唱”。他以“非中国”的形式和品质,表达的却是中国自身的现实和痛苦,他“最善于表达中国知识分子的受折磨又折磨人的心情”。这种奇异的对照构成了穆旦的“真正的谜”。

穆旦的第一个诗集《探险队》收录了一首题为《还原作用》的短诗,全诗如下——

污泥里的猪梦见生了翅膀,/从天降生的渴望着飞扬,/当他醒来时悲痛地呼喊。/胸里燃烧着却不能起床,/跳蚤,耗子,在他的身上粘着:/你爱我吗?我爱你,他说。/八小时工作,挖成一颗空壳,/荡在尘网里,害怕把丝弄断,/蜘蛛嗅过了,知道没有用处。/他的安慰是求学时的朋友,/三月的花园怎么样盛开,/通信联起了一大片荒原。/那里看出了变形的枉然,/开始学习着在地上走步,/一切是无边的,无边的迟缓。

穆旦在上世纪70年代中期与一个学诗的青年的通信中,对这首诗作了简明的解释:“青年人如陷入泥坑中的猪(而又自认为天鹅),必须忍住厌恶之感来谋生活,处处忍耐,把自己的理想都磨完了,由幻想是花园而变为一片荒原。”

问题是,这样的现实感受和思想怎么以诗来表现呢?穆旦坦言是受了外国现代派的影响写成的,“其中没有‘风花雪月’,不用陈旧的形象或浪漫而模糊的意境来写它,而是用了‘非诗意的’辞句写成诗。这种诗的难处,就是它没有现成的材料使用,每一首诗的思想,都得要作者去现找一种形象来表达;这样表达出的思想,比较新鲜而刺人”。

“非诗意的”性质不仅是诗句层面的问题,常常贯彻一首诗的里外。从根本上讲,这是源于自身经验的“非诗意”性。诗人在转达和呈现种种“非诗意的”现实经验的时候,是力求忠实于切身的个人经验,还是存心贴近或归顺于诗的传统与规范,这之间的分野必然导致相当不同的诗的品性。

穆旦的追求,正是从他个人和他那一代人的实际经验出发,形成了他对于诗的观念并将其实践于创作中。他后来这样概括他的这种自觉意识:“奥登说他要写他那一代人的历史经验,就是前人所未遇到过的独特经验。我由此引申一下,就是,诗应该写出‘发现底惊异’。你对生活有特别的发现,这发现使你大吃一惊(因为不同于一般流行的看法,或出乎自己过去的意料之外),于是你把这种惊异之处写出来,其中或痛苦或喜悦,但写出之后,你心中如释重负,摆脱了生活给你的重压之感,这样,你就写成了一首有血肉的诗,而不是一首不关痛痒的人云亦云的诗。所以,在搜求诗的内容时,必须追究自己的生活,看其中有什么特别尖锐的感觉,一吐为快的。”

由个人经验到时代的普遍象征,这个过渡是怎样完成的呢?对这个复杂的过程,穆旦作过十分简要的提示:“首先要把自己扩充到时代那么大,然后再写自我,这样写出的作品就成了时代的作品。这作品和恩格斯所批评的‘时代的传声筒’不同,因为它是具体的,有血有肉的了。”

穆旦是一个早慧的诗人,在西南联大,二十几岁的几年间,是他一生中创作最丰盛的时期,仅凭这一时期的诗作,就足以确立他在中国现代诗史上的突出位置。

穆旦的诗提供了许多值得单独深入探讨的空间,譬如对于语言和经验之间的难以重合的现代敏感,个人认知对时代集体性叙述的破坏及其之间错综复杂的关系,等等。而特别突出的,就是穆旦的诗深切地描述了对现代经验敏感于现代自我的种种不适、焦虑、折磨、分裂,这样一个现代自我的艰难的诞生和苦苦支撑,成就了穆旦诗的独特魅力和独特贡献。