羊城晚报每周日推出“七杯茶”专版,特约海内外六位不同领域的专家学者撰写专栏文章。此外,还有面向广大读者征稿的“随手拍”专栏。

文章虽短小,七杯茶有韵。请诸位慢慢品——

·有感于思·

阎晶明[中国作家协会副主席]

鲁迅的“冷”与“热”

鲁迅在世时,人们对于他形象的严肃、文风的冷峻就多有议论,无论是崇仰者还是贬抑者,对“冷”的定义是一致的,虽然解读与结论大不相同。早在1925年,张定璜(兄弟失和的见证人之一张凤举的别名)就曾经在题为《鲁迅先生》的文章中,描述过他心目中的鲁迅形象,想象着:“鲁迅先生站在路旁边,看见我们男男女女在大街上来去,高的矮的,老的小的,肥的瘦的,笑的哭的,一大群在那里蠢动。”同时还认为,鲁迅作品的特点,第一是冷静,第二是冷静,第三还是冷静。

但鲁迅又总让人感受到另外一面。在学生回忆文章中的鲁迅,总是表达着关心,传递着温暖。事实也是如此,从创作上鼓励到经济上扶助,鲁迅对朋友尤其是青年朋友的关爱,留下了许多佳话。

冷静的、超拔的鲁迅,事实上从不拒绝人间烟火,对家庭亲情总是尽着默默担当的责任。即使是“兄弟失和”之后的二弟周作人,始终追随鲁迅的三弟周建人,他们多篇回忆鲁迅的文章,都可以让人读出一个亲切的“大哥”形象。

鲁迅曾经不无愤懑地说过:“爱情是什么东西?我也不知道。”幸有《两地书》,让人看到一个别样的鲁迅。这些文字,与其说是要还原一个爱情故事,不如说更让人读出一种“醒而且真”的心声。这不是一个人两个人的心声,而是一代人在特殊的历史时刻发出的内心共鸣。鲁迅的热情,融合在他所有的作品里,包括那些匕首投枪式的字里行间,值得在阅读中领悟。

·梅川随感·

陈子善[上海文史研究馆馆员]

从《陨落的星辰》说到郁译《瞬息京华》

1949年1月,诗人莫洛在上海人间书屋出版了《陨落的星辰:十二年来中国死难文化工作者》一书,书中记录了从1937年至1948年十二年间逝世的“中国的文化工作者”的生平事迹。其中有我们较为熟悉的王礼锡、丘东平等人,也有一般读者可能不大知晓的,比如王天基、史轮。这本书是对抗战期间及之后死难的“文化工作者”(包括作家、学者、艺术家等)的一个极为沉痛的纪念,正如作者在《题记》中所说:

这里,是一张用血和泪缮就的账单。今天我们把这账单,咬着唇皮,怀着切齿的仇恨,也带着不能抑止的悲痛,向我们的民族敌人——日本帝国主义者们递出去……

犹记四十六年前的盛夏,我和同事到温州拜访文坛前辈,见到莫洛先生时谈起此书,他谦虚地说:书中所收的死难者或还有遗漏,但这是我应该做的。

抗战期间陨落的大小“星辰”中,最令人扼腕的是郁达夫。他是在日本侵略者已经接受无条件投降后,才被印尼苏门答腊的日军宪兵杀害。达夫的尸骨埋于何处,至今无法确认;而下令杀害他的日本宪兵队长的真实姓名,至今不知。

郁达夫好友林语堂1939年在美国出版英文长篇小说《瞬息京华》(又译为《京华烟云》),一纸风行。林语堂请时在新加坡主持《星洲日报》编务的郁达夫将其译成中文,并已预支了翻译稿费。达夫因编务繁忙和杂事猬集,迟至1941年始开译。从《星洲日报》所刊广告可知,郁译《瞬息京华》从1941年8月30日新加坡《华侨周报》第22期起开始连载。不料同年12月7日太平洋战争爆发,《华侨周报》于12月27日出版第2卷第13期后被迫停刊,郁译《瞬息京华》的连载也被迫中止,估计已连载了3万字左右。

这部未完的《瞬息京华》中译本是郁达夫最后的文学翻译,是他撤离新加坡前留下的最后的文字,当然也是郁达夫、林语堂友谊的见证。因此,这么多年来我一直在寻找连载郁译《瞬息京华》的《华侨周报》,从国内各大图书馆到新加坡国立大学图书馆到伦敦大英图书馆,却一直未果。难道这部未完稿真的已经失传,不存于天壤之间了?我期待奇迹的出现。

·拒绝流行·

曹林[华中科技大学新闻与信息传播学院教授]

别以“高中思维”选大学专业

填志愿选专业的时节,“招生摊位”上的专业鼓吹与“评论区”的打脸唱衰截然对立——在舆论场上,每个专业的评价似乎都有一个大小相等、方向相反的反作用力,让刚从应试刷题中抬起头来、正处于专业选择困惑期、一脸茫然的高中生无所适从。这些争吵中,夹杂着太多的社会偏见、过来人的厌业情绪、流行的专业鄙视链、失败者的愤世嫉俗、为辩而辩的自我强化。高中生答题习惯了“标准答案”,但选专业没有这种标准答案,舆论场又多是口水和噪音,连“参考答案”都算不上。

高中生选专业,总习惯性地带着某种高中仰视的角度看待大学专业,会觉得:一选定终生,这个选择题的答案一定不能选错,它决定着自己未来的饭碗和职业,决定着人生的命运——这就是典型的“高中思维”。只要你站得足够高,就会发现大地是星空的一部分,看得长远一些,才不会困于被当下身份所支配的局限和迷茫。跳出“高中思维”,就是要跳出以下误区。

其一,以“命运和职业决定论”的视角看待大学专业。很多人都想当然地认为,选了什么专业,未来就会做与这个专业匹配的确定岗位,框定在对应工作中。其实并非如此。随着人工智能革命所驱动的就业机会结构的变化,专业与职业的对应关系越来越灵活、动态和多元——安德鲁·阿伯特在《大学教育与知识的未来》中甚至强调,越好的大学,专业和你将来的职业并没有太强的相关性。实际上,读新闻的多数没有做新闻,学中文的多数没有当作家,学哲学的只有少数当了哲学教授。

其二,以“牛马化工具化”视角看待大学专业,以找一个饭碗的短视看待专业。大学和专业教育,首先不是给大厂培养合格员工,给企业流水线输送合格产品,给特定的岗位生产专业对口的“牛马”,而是立德树人,培养人才。专业教育首先让人成为一个完整的、健全的、博雅的人,当他走向具体的专业岗位时,才会成为一个健全的新闻人、法律人、医生、老师、公务员、广告人。

前段时间,复旦一位教授对于文凭价值的言论引起很多讨论,他说:我那时上大学,一张本科文凭可以管到我退休;十几二十年前上大学,可以管十几二十年,但现在一张本科文凭,能不能管五年内不被结构性淘汰,都未可知——有人从这句话看到的是文凭贬值,我看到的是“文凭退后、人的凸显”:你无法躲在文凭后面靠它给你贴金,而要挺到文凭的前面用能力证明自己。用人的价值去彰显岗位上的不可替代,而不是那张专业文凭。

·夕花朝拾·

杨早[中国社科院文学研究所研究员]

“美在广州”

时年57岁的广州市副市长邓汉光,穿一套蛋清色毛料猎装出现在《人民日报》记者的面前,说:“我主张追求美,应该表里如一。”这是一句响亮的口号,象征着广州因改革开放带来了美。

1983年,广州全市掀起了“食在广州”的评比竞赛,1984年夏季又举办了“穿在广州”的服装展销会,冬季又将开展“美在广州”的活动。市委宣传部动议邀请香港时装模特儿,一商局派人到香港华浓化妆公司培训,准备在展销化妆品时当场表演美容。

“吃穿打扮”已不再是“资产阶级生活方式”的同义语。有个叫曾三英的服装个体户,经营有方,什么时髦做什么,她在南方大厦等国营商店设了“三英时装专柜”。她的柜台前挤满了顾客,结婚礼服、丝绒旗袍、偏襟一字结套裙、竖领恤都是抢手货。

广州人发型的变化也引人注目。特级理发师文少良说,“文革”年代不准烫发,广州市理发行业亏本20多万元,而近五年理发业的营业额却翻了三番。理发业的竞争也很激烈,100多个个体户“发廊”遍布广州,与国营理发店比着干。对青年影响大的是日本和香港歌星的发型,男青年喜欢日本歌星近藤真彦的型式,女青年时兴短发。

经营化妆品的商店过去以下档的化妆品为主,现在是高档货好销。过去眉笔、口红、胭脂、指甲油只有专业文艺团体才买,现在八九元一筒的唇膏和十几元一瓶的香水成为畅销货,金银首饰只要一上柜台便被一抢而空。

·昙花的话·

尤今[新加坡作家]

诱饵永不过时

中午时分,陈嫂走向车站。忽然,她看见前方一名年轻男子停下脚步,弯腰捡起了什么。陈嫂好奇地赶上去一看,哎哟,竟然是一枚闪闪发亮的钻石戒指。

男子神情慌张,迅速合上掌心,低声对她说:“别告诉别人!我会分你一点好处的!”

正说着时,一名满脸焦急的中年妇女快步走来,问道:“你们有看到一枚钻戒吗?是我掉落的!”男子故作茫然地反问:“什么钻戒?”中年妇女转而问陈嫂:“你有没有看到?”陈嫂心虚地嗫嚅道:“没……没有啊!”

妇女走远后,男子压低嗓子说:“这枚钻戒,起码值两万。我会分你八千。现在你先替我保管,我去银行取钱来分给你。”

陈嫂喜不自胜,觉得好运来得像洪水一样,挡也挡不住。

她紧紧攫住钻戒,生怕那亮光会从指缝间漏出去。

男子叮嘱她:“你就在这儿等,千万别走开啊!”她点头如鸡啄米。男子走了几步,却又折返,说:“你得留下点东西做抵押。”财迷心窍的陈嫂毫不犹豫地将脖子上那条足金的项链解下来交给他——那是她去年六十大寿时,女儿花了2500元买来送她的。

那天,陈嫂顶着炎阳足足站了四个小时,而那个男子竟似一缕轻烟,消失无踪。她摊开手掌,戒指上镶嵌的廉价玻璃散发出冰冷的光……

套路不新,但贪念却是永不过时的诱饵。

·不知不觉·

钟红明[上海《收获》杂志执行主编]

相似的身影

在马来西亚旅行的时候,陪同我们的阿伟很有趣,他一个人带领我们穿行在吉隆坡各个交流地点,一边娴熟地驾车,一边讲述他从小的故事。他说,华人才喜欢居住在城市里,马来人喜欢住在郊区的。他说着一口流利的普通话,但随时根据对象无缝衔接,变换成潮州话、马来语和英语……他告诉我们,马来西亚的华人教育体系是以其完整性和独特性闻名的,从幼儿园到大学,保留了完整的华文教育体系。读小学的时候,华人进华人小学,马来人和印度人都可以选择进各自语言的小学。他就读的是华人小学,在马来西亚有1200多所,采用华语为主要教学语言,同时必修马来语和英语。中学时候他就读的是“国民型中学(华中)”,虽被纳入国家体系,但华文课时少了很多,许多科目需要用马来语和英语授课,所以他刚读初中时,在学校里上课同时使用华文、马来语和英语,家里还说潮州话,他摇摇头笑着说,觉得比较辛苦。

后面的行程里,我们参观了一所著名的华文独立中学(独中)。和国民型中学不同,独中完全以华语授课。当我们跟他们的语文老师一起翻阅课本时,发现课程涵盖中国文学、历史等,有大量的中国文学作品,既有古典诗词和文言文,也有巴金、余光中的作品。正值午间休息,穿着校服的孩子们,却一个小圈一个小圈,围坐在地上,说说笑笑用餐。我很诧异,食堂呢?学校老师说,政府的资助不包括食堂这种设施,基本学校运转都需要华人社团的筹资,所以,学生们暂时只能这样以地为席了。而语文老师则很自豪地领着我们到操场旁边的一堵白墙前,上面龙飞凤舞,是学校老师和同学的书法作品……

在这里,华文教育、社团、媒体,被视为当地的“三大支柱”,或许,既保持文化的根脉,又以双语、三语教育融入现代社会,才是多元文化环境里的一种发展途径吧。

想起作家王安忆写过她父亲从马来西亚归来的故事,也想起作家薛海翔那部长篇非虚构《长河逐日》,他的父亲是马共,被押解回国去上饶集中营时,抗战爆发,因此逃脱,多年后他重访马来西亚,找到了曾经关押他父亲的监狱……在马来西亚参观“华人博物馆”那些旧时代的影像和书信时,我走近细细打量,是否那些丛林里,也有相似的身影?

·随手拍·

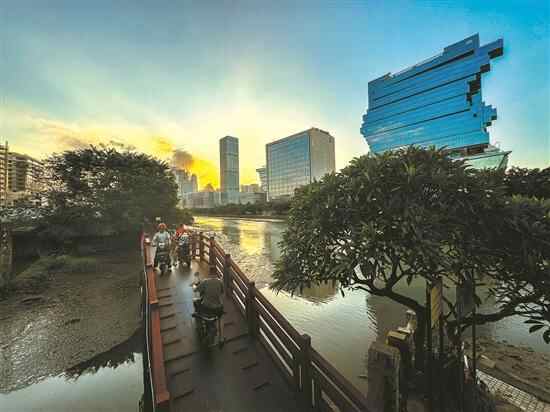

码头黄昏 图/文 周宗毅

六月末的广州,暑热如蒸笼般笼罩着这座南国水城。赤沙北码头,这个赤沙涌边的老地方,虽然早已没有了货船和渡船,但“码头”两个字提醒着人们这里曾经的水运岁月。

河涌还在,码头的功能却早已消失,取而代之的是这座连接黄埔涌南岸社区的便桥。河这边的老村落正在等待改造,河那边的琶洲已是高楼林立的CBD,桥上人来人往。

随手拍专用邮箱:ycwbwyb@163.com