今年适逢著名粤剧艺术大师红线女诞辰100周年,同时也是她创办广州红豆粤剧团(以下简称“红豆团”)35周年。8月1日开始,一连三天,广州粤剧院将在广州大剧院推出《刑场上的婚礼》《秦王孟姜》《焚香记》三部团庆大戏,展示红豆团35年辉煌艺术成果。

历经三十五载栽培,红豆团孕育粤韵芳华,欧凯明、姚志强、梁淑卿、曾慧、黎骏声、崔玉梅、苏春梅、李嘉宜等8位艺术家9次摘得“中国戏剧梅花奖”。红豆团也成长为粤剧界一个颇具影响力的艺术院团。

红豆团出戏又出人

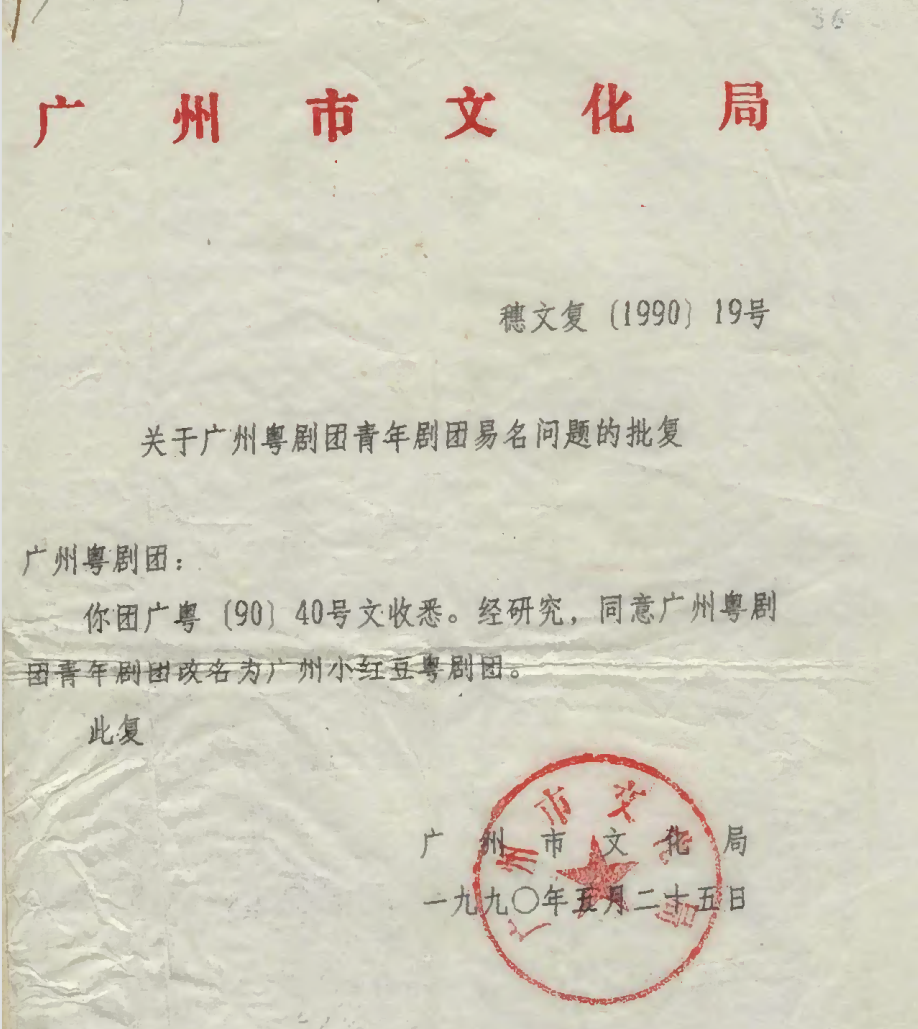

35年前,在粤剧艺术大师红线女的倡议与广州市委、市政府支持下,广州市文化局于1990年5月正式批复,同意广州粤剧团青年剧团改名为“广州小红豆粤剧团”。红线女亲任“广州小红豆粤剧团”的团长与艺术总监。同年5月,剧团以《搜书院》《梁红玉》《家》三台大戏挂牌首演。“小红豆粤剧团”后于1992年更名为“广州红豆粤剧团”;2009年,广州红豆粤剧团又与广州粤剧团合并成立广州粤剧院。

35年来,红豆团在陆建强、姚志强、欧凯明、黎骏声、钟康祺、陈振江等文武生,郭凤女、苏春梅、杨小秋、梁淑卿、曾慧、崔玉梅、李嘉宜等旦角接续奋斗中,不仅复排了《搜书院》《关汉卿》《刁蛮公主戆驸马》《苦凤莺怜》等马、红流派经典,更创排了《刑场上的婚礼》《南越宫词》《文成公主》等优秀新编剧目;共有8位艺术家9次摘得“中国戏剧梅花奖”,在粤剧界乃至中国戏曲界,书写了一份亮丽的答卷。

著名粤剧表演艺术家欧凯明曾多年担任广州红豆粤剧团团长。他告诉记者,红豆团对粤剧界最大的贡献,“是比较认真、全面地传承马红流派的经典剧目,包括《搜书院》《刁蛮公主戆驸马》《关汉卿》等;同时培养了一大批优秀粤剧艺术人才,让粤剧艺术薪火相传”。

此外,红豆团还始终践行红线女“传承传播粤剧”的初心,深入基层、走进校园,足迹遍及全球,播撒粤剧艺术的种子。

守正创新传承薪火

红豆团何以出戏又出人?

“红线女老师以毕生心血铸就红派艺术。她创立广州红豆粤剧团的初衷,正是以革新精神激活岭南文化创新创造新活力。”广州粤剧院董事林凯彬认为,35年来,红豆团的坚守与突破,始终围绕着“守正”“创新”这两个核心命题展开。

“守正”是根基。红豆团坚守粤剧艺术的文脉精魂,通过系统性复排“马红”流派经典剧目,不仅有力传承了红派、马腔的独特风格,更着力为粤剧事业、岭南传统文化培养了一批优秀人才,以活态化传承的方式,用心守护粤剧这份珍贵的非物质文化遗产。

“创新”是动力。红豆团始终从传统中汲取养分主动求变。近年来,红豆团积极探索“四个融合”:一是传统与现代的融合,通过经典剧目的“青春版”创排、现代化设计,让经典剧目焕发时代光彩;二是艺术与科技的融合,运用数字技术打造沉浸式观演体验,如在粤剧电影《刑场上的婚礼》等作品中实现粤剧艺术的当代表达突破;

三是戏曲与生活的融合,通过“进景区”“进校园”“进乡村”“进社区”以及“粤剧快闪”等方式,打造演艺新空间,让粤剧艺术走进广大市民的日常生活;四是联合其他非遗项目的跨界融合,如《南拳》《双绣缘》等剧目,正是当下粤剧与其他非遗项目“创造性转化、创新性发展”的生动实践。

红豆团未来的发展,路在何方?林凯彬表示,“最主要的还是要坚守红线女老师的艺术要求,从作品、人才培养以及演出三个维度,做好红豆团未来的发展规划。其中,在作品方面,要从立足岭南本身去寻找合适的题材;同时,要运用好红腔、马腔的特点,有针对性地创排新的剧目。在演出方面,红豆团要沿着红线女老师的足迹,继续拓展粤剧的海外市场”。

【行业观察】

如何培养下一个“红线女”?

人才是戏曲艺术的本体,戏曲艺术的表现形式从本质上说都是由人来体现。对于一个粤剧团体来说,人才更是生存与发展的根基。纵观红豆团35周年的发展史,正是一拨又一拨的人才涌现,才铸就了红豆团的辉煌。

红线女老师求贤若渴,1990年代,她发现了欧凯明这棵好苗子,便亲自飞到广西找到有关领导,并向他们鞠躬,终于把欧凯明调到广州红豆粤剧团。红线女将欧凯明收为入室弟子,悉心栽培。

欧凯明的粤剧艺术取得长足发展,他不但继承了马红流派的精髓,而且广泛汲取众家之长,逐渐在粤剧界脱颖而出。1994年,欧凯明摘得中国戏剧梅花奖,成为红豆团首位获此殊荣的艺术家;又于2015年斩获中国戏剧梅花奖·二度梅,成为红豆团人才培养的一个极佳案例。

但近年来,粤剧人才出现断层,最为突出的问题是演员青黄不接。广州粤剧院原董事长、广州市振兴粤剧基金会副理事长余勇曾指出,整个粤剧表演群体严重萎缩,许多粤剧院团要找一个“梅香”或“打仔”都成问题。粤剧院团经费严重不足,人头经费不断减少,人才培养乏力,加上没有了事业单位编制身份保障,难以吸引年轻人投身其中。在多重因素交叠下,粤剧艺术从业人员群体难有新鲜血液注入,以致出现断档情况。

今年7月,广州粤剧院举行了2025年度业务考核。广州粤剧院董事林凯彬告诉记者,在考核当中也发现,人才后备梯队的建设存在缺陷,亟待加大对年轻人才培养的力度。

业内人士指出,努力培养下一个“红线女”,应该是粤剧界共同的目标。

近年来,广州粤剧院通过多种方式来加强演员人才的培养,包括:青年拜师学艺,名家集体收徒;锻造艺术精品,成就粤剧人才;全面培养人才,力捧粤剧新秀;鼓励文化进修与在岗学习等。

其中,该院大力支持青年演员拜艺术名家为师,发挥艺术家的“传帮带”作用。剧院开启特色的人才传承模式,挑选多名“好苗子”,由粤剧名家欧凯明、黎骏声、陈韵红、崔玉梅等集体收徒。通过名师带徒,把艺术传授给年轻一代,对“好苗子”进行重点培养,最终促进了青年演员快速成长。

文|记者 黄宙辉 通讯员 文瑶

图|广州粤剧院提供