盛夏时节,粤港澳大湾区各大美术馆正上演一场场“美学纳凉”之旅,这些艺术展览以独特的视觉语言,邀请观众在沉浸式体验中追寻“诗与远方”。

展厅里,镌刻岁月痕迹的“时代档案”如时光隧道,带领观众触摸中国近现代艺术变革的脉络。

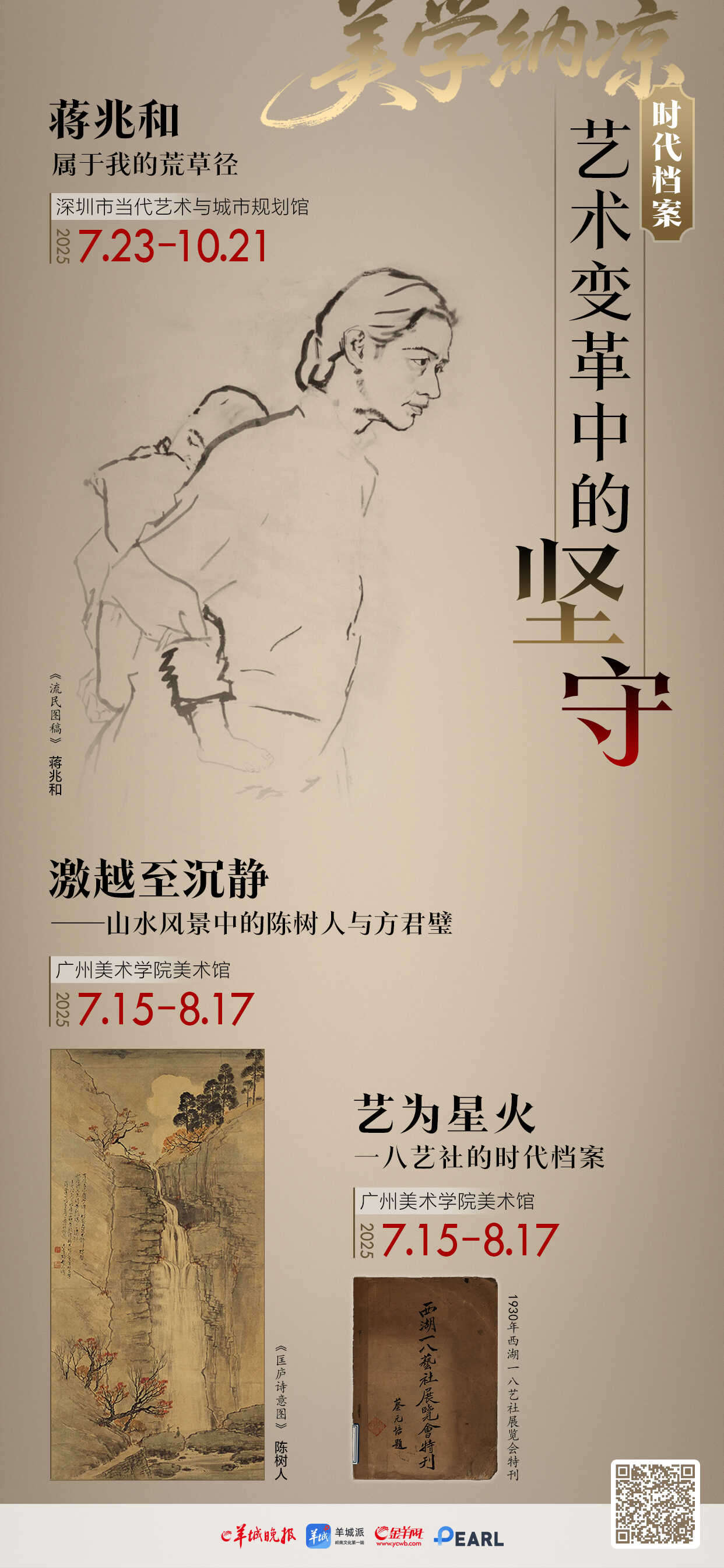

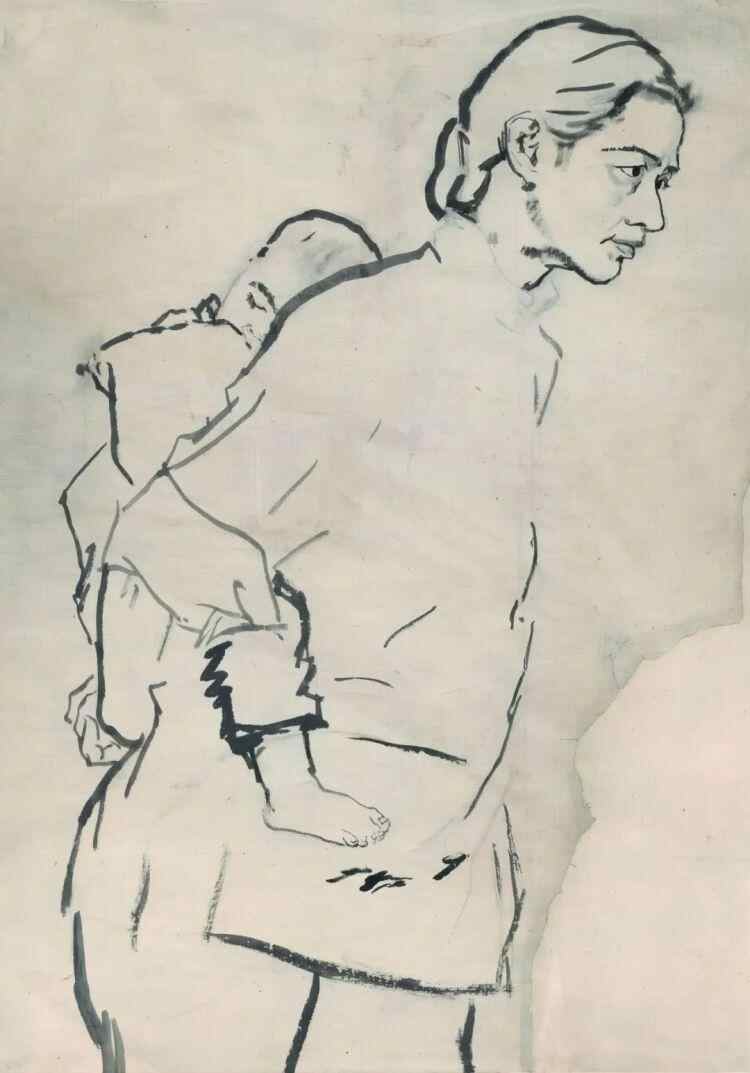

蒋兆和的《流民图》以水墨写实再现民族苦难,传递艺术家“为民写真”的赤子之心;广州的“一八艺社”档案展呈现泛黄的手稿与宣言,还原1930年代左翼青年以艺术为星火、唤醒民众的激昂岁月;陈树人与方君璧的山水画展,则以信笺式展签揭开革命者隐秘的抒情——这些作品既是技艺的结晶,更是知识分子在时代洪流中的精神锚点。

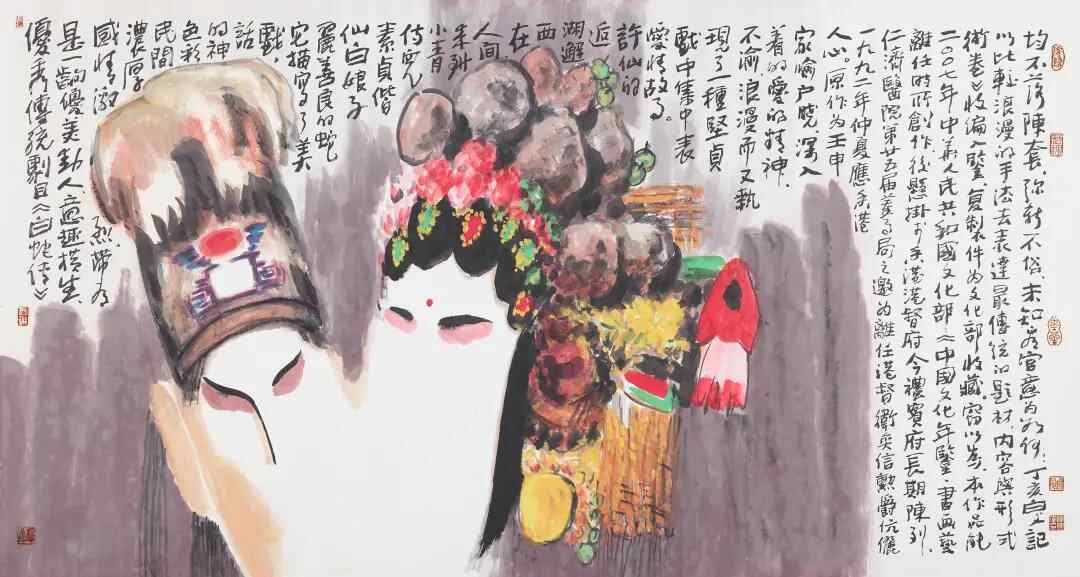

“别开生面”的东西方艺术精品,展现文化融合与全球交流。博特罗膨胀的雕塑以幽默体积解构拉美文化,许固令的脸谱画将粤剧华彩与海外视野交融,澳门双年展更打破常规,让艺术潜入洗手间与走道,证明美无处不在。

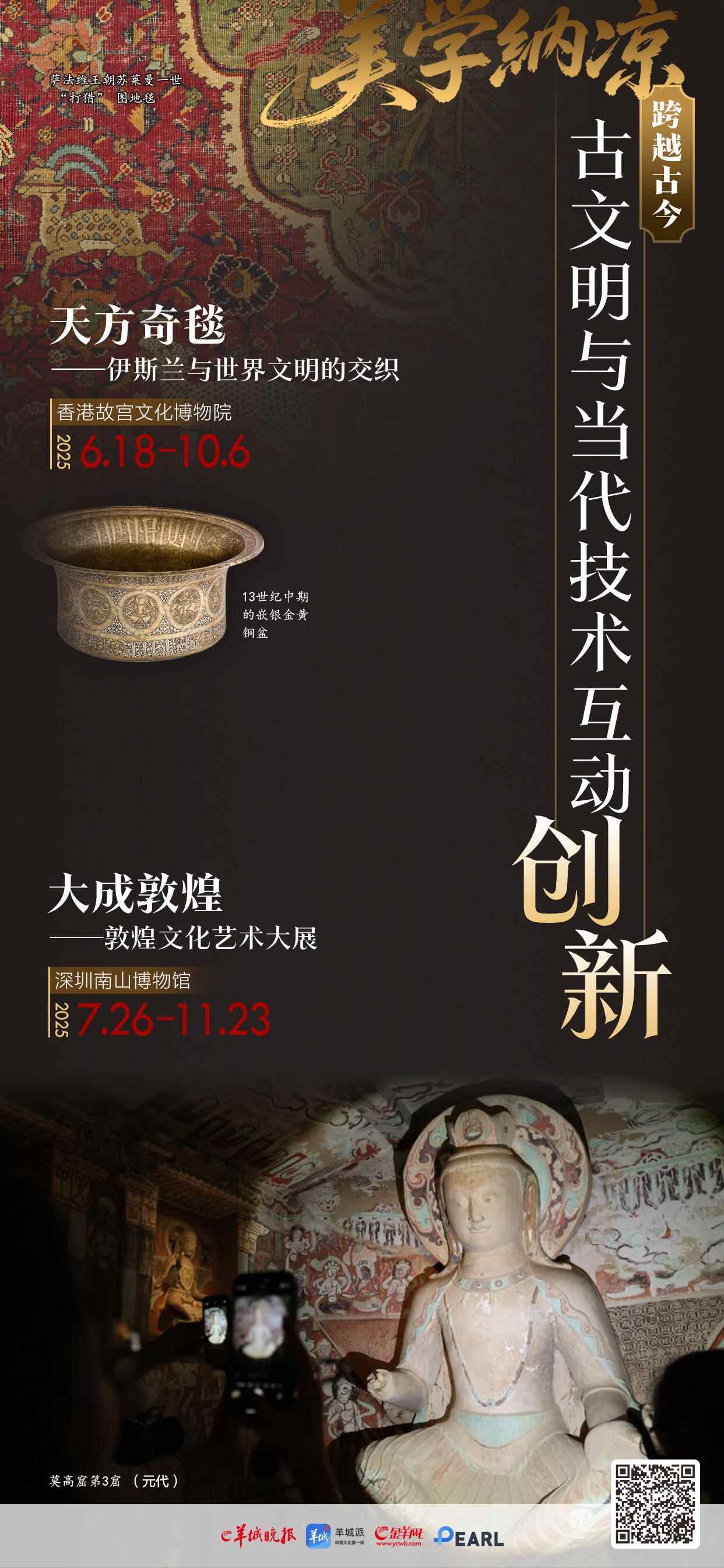

借助当代“黑科技”穿越千年的文明对话尤为动人。香港故宫文化博物院展出的“天方奇毯”诉说中国与古波斯帝国的“丝路缘分”;深圳的敦煌大展以数字技术复原洞窟,公开展示多个未开放洞窟的艺术瑰宝,将东西文明交融的历史画卷铺陈于观众眼前。

这个夏天,让我们以艺术为扇,在美的凉荫下消暑热、润心田。

“时代档案”:艺术变革中的坚守

“蒋兆和:属于我的荒草径”展览

展出地点:深圳市当代艺术与城市规划馆

展期:2025年7月23日至10月21日

在中国现代美术的宏大叙事中,蒋兆和(1904-1986)的艺术实践具有里程碑式的意义。

他开创性的将中国传统笔墨与西方写实造型融合,建构了兼具民族性与现代性的水墨人物画体系。无论是历史人物的铮铮风骨,还是市井百姓的悲欢离合,在他的笔下都升华为艺术理念与生命感悟的真诚写照。他在时代的夹缝中开辟出一条独树一帜的“荒草径”,为中国美术的现代转型提供了重要的范式。

展品有涵盖雕塑、油画、中国画、素描等80余件作品,如《流民图》系列画稿、《人民的力量——劈岭移山修水库》等。该展览以时序为主,以主题为辅,展现蒋兆和现实主义水墨人物画创作及美术教育观念,运用数字交互、AI生成技术,让水墨人物“活”起来,体现其“为民写真”的现实关怀。

“艺为星火:一八艺社的时代档案”展览

展出地点:广州美术学院美术馆

展期:2025年7月15日-8月17日

1930年5月21日,一群就读于国立杭州艺专的青年学生在西湖之畔改组创办于1929年的“西湖一八艺社”,正式成立中国第一个左翼美术学生团体——一八艺社。

如今我们熟知的胡一川、陈焯堃、陈铁耕、沈福文、王肇民等艺术大家都曾是“一八艺社”成员。他们撰写宣言,组织展览,出版刊物,参与运动,用艺术回应民族危机与社会变革,创作出一批中国现代美术史上具有启蒙意味的图像与文本。在短短数年内,“一八艺社”形成了明确的组织机制与艺术立场,为中国左翼美术运动留下重要痕迹。

“艺为星火:一八艺社的时代档案”展览以历史档案为牵引,聚焦“一八艺社”相关的四个团体及其四次关键展览,透视1930年代中共地下党支持的进步艺术运动,展现艺术如何成为“唤醒民众的星火”。它试图引导观众思考:在现代中国初兴的历史现场,这些艺术“新芽”们是如何看世界,表现世界,乃至以自身之力介入世界?

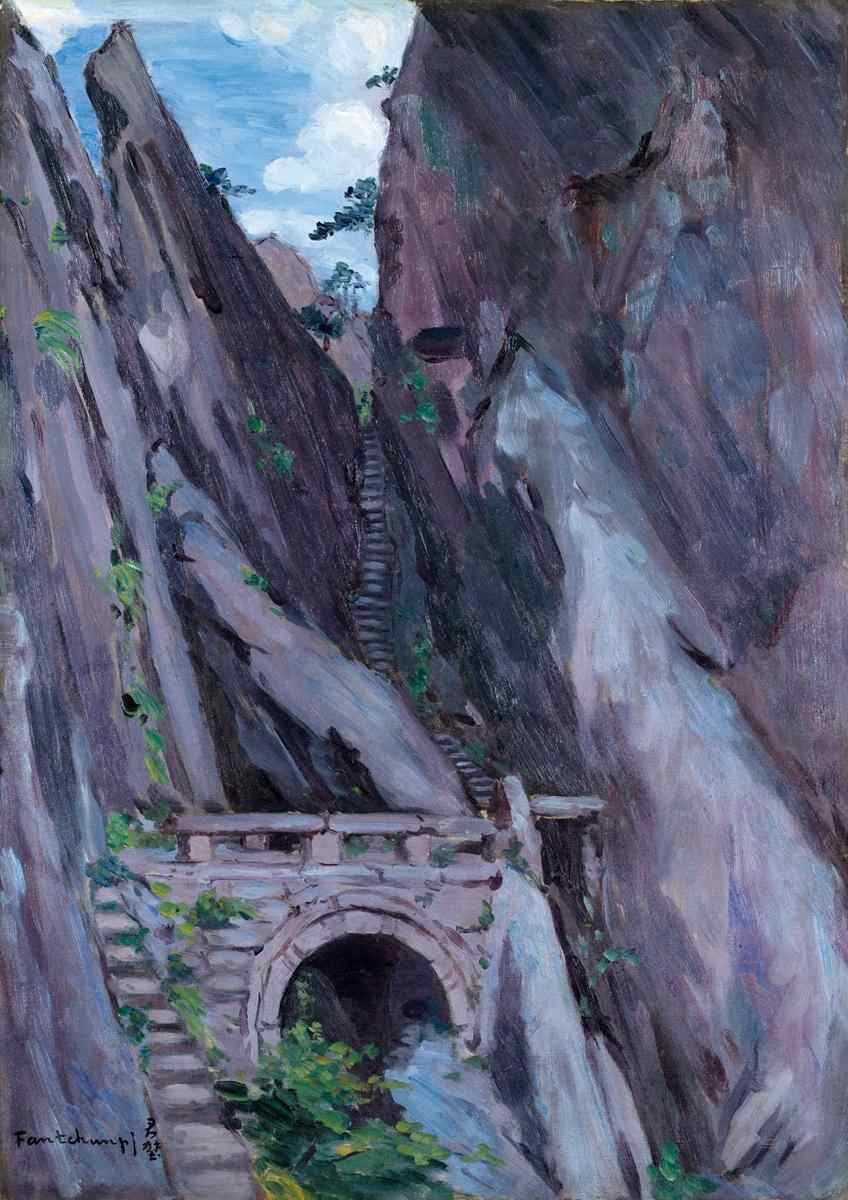

“激越至沉静——山水风景中的陈树人与方君璧”展览

展出地点:广州美术学院美术馆

展期:2025年7月15日-8月17日

本次展览涵盖陈树人、方君璧的山水与风景作品及相关文献。陈树人1905年加入中国同盟会,追随孙中山参与革命,后任国民政府侨务委员会委员长,亲历政治波折;方君璧的兄长方声洞为黄花岗七十二烈士之一,丈夫曾仲鸣在国民政府任职并遇刺,她自身也因政治事件受伤。

展览以“激越至沉静”为线索,揭示艺术家的山水与风景绘画并非单纯的自然再现,而是在政治动荡与个人创伤下的“隐秘抒情”。

展览以信笺形式代替传统展签,观众可以打开信封抽出带有展品描述的卡片,象征着窥探陈、方二人内心隐秘的过程。通过描绘自然风景,两位艺术家消解内心郁结、安顿精神操守,以隐曲、幽微的美学风格回应激越现实,体现了特定历史语境中知识分子的精神坚守与时代担当。

策展视角强调艺术与历史的交织,将作品置于辛亥革命、政治变革的背景中,展现艺术家如何以画笔承载历史记忆,他们的创作既是个人情感的寄托,也是对时代洪流的间接回应,为理解红色历史语境下的艺术表达提供了独特视角。

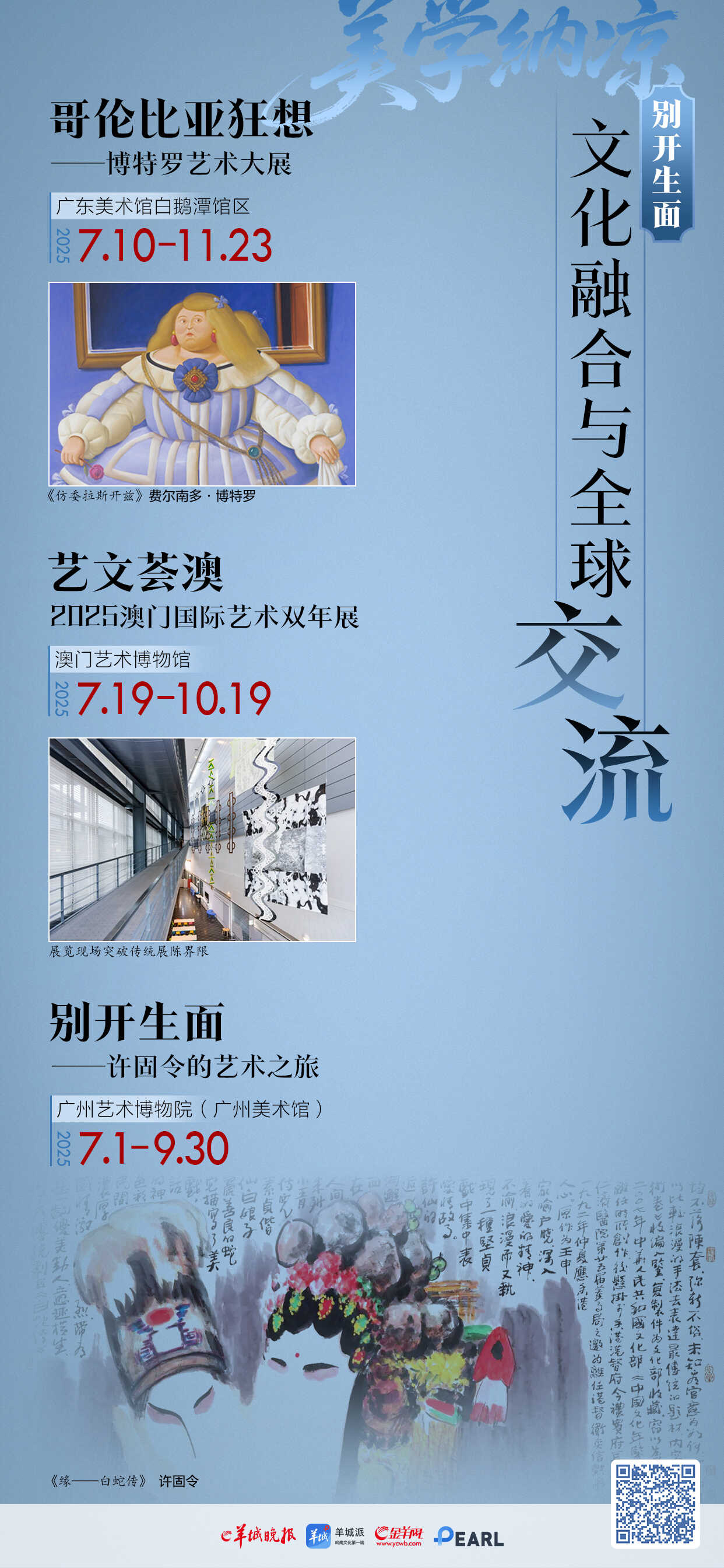

“别开生面”:文化融合与全球交流

“哥伦比亚狂想——博特罗艺术大展”

展出地点:广东美术馆白鹅潭馆区

展期:2025年7月10日-11月23日

费尔南多·博特罗(Fernando Botero,1932–2023)是20世纪以来哥伦比亚乃至整个拉丁美洲最具代表性的艺术家之一。其创作横跨油画、雕塑、水彩与素描等媒介。他的艺术语言极具辨识度,饱满而膨胀的造型和充满张力的构图形成独树一帜的“博特罗风格”(Boterismo),构建出一个富有幽默感与秩序感的视觉世界。

该展览汇集博特罗艺术生涯中极具代表性的80余件作品,包含油画、雕塑和纸本等,通过“体积美学”解构拉美文化基因,探讨欢乐表象下的社会批判。如《街道》描绘拉美小镇生活,《橘子》展现独特体积美感,《委拉斯凯兹〈玛格丽特公主像〉再创作》体现对经典的重塑。其“博特罗风格”通过夸张体积、饱和色彩展现美感,多角度呈现拉丁美洲风情。

“别开生面——许固令的艺术之旅”展览

展出地点:广州艺术博物院(广州美术馆)

展期:2025年7月1日-9月30日

展览以粤籍旅外艺术家许固令先生的成长时间为序,展出154件(套)作品,涵盖速写、水彩、中国画、油画等类型,全方位展示其横跨65年的艺术生涯。

1943年,许固令出生于戏曲之乡广东汕尾。他从小就在不同场合受戏曲熏陶,耳濡目染,无论是家的附近,还是上学路上,戏台几乎都随处可见。正因如此,家乡古老剧种的丝竹管弦和红绿青紫,织成了他童年及少年时代的梦幻和记忆。

其脸谱画创作融合岭南文化开放性与海外旅居经历,形成“东方写意+西方色彩”的独特风格,在绘画风格、题材选择等方面展现独特艺术魅力,给观众带来美的享受。

展览打造一出沉浸式的艺术“戏剧”:参考舞台戏剧中的结构形式,以“引子”和“场”的结构展示,结合戏服实物、数字多媒体艺术空间,在流动的光影中具身体验,为观众带来全方位、多感官“观戏”般的沉浸感受。

展览期间,还将陆续开启多场公教活动——联动中国戏剧梅花奖获得者吴非凡的“水墨+粤剧”跨界show、“色彩盲盒”互动活动、青少年研学、艺术工坊等,在互动中拓宽艺术体验。

“艺文荟澳:2025澳门国际艺术双年展”

展出地点:澳门艺术博物馆

展期:2025年7月19日-10月19日

展览以粤语俚语“嗨,你干什么来了?”为切入点,将日常问候转化为艺术哲学命题。展览汇聚了来自13个国家/地区共46位参展艺术家的近80件/套展品,涵盖绘画、雕塑、装置、影像、摄影等多种艺术形式。

策展团队打破传统双年展艺术叙事思维,结合主题和作品内容,对澳门艺术博物馆展场空间进行折叠,将2000㎡展区转化为“夹角”“通道”“太空”等日常场景,作品嵌入20个以日常生活设置和命名的空间,还利用了走道、洗手间等非常规展示区域。

展览现场设有多件互动作品,例如展场“入口”处置有宋冬的《非问非答》,观众须完成“入境”程序才能进入展厅;位于“疗室”的卡西亚·莫尔加的《怎么创造一片海洋》,由人工智能机器人引导观众流泪,汇聚成一瓶“海洋”。

此外,展场突破传统展陈界限,巧妙运用走道、洗手间等非常规展示区域,观众穿梭其间即不自觉参与艺术创作,强调艺术与生活的紧密关系的同时,提供一系列不同维度的艺术景观,体验多元并存之美。

跨越古今:古文明与当代技术互动创新

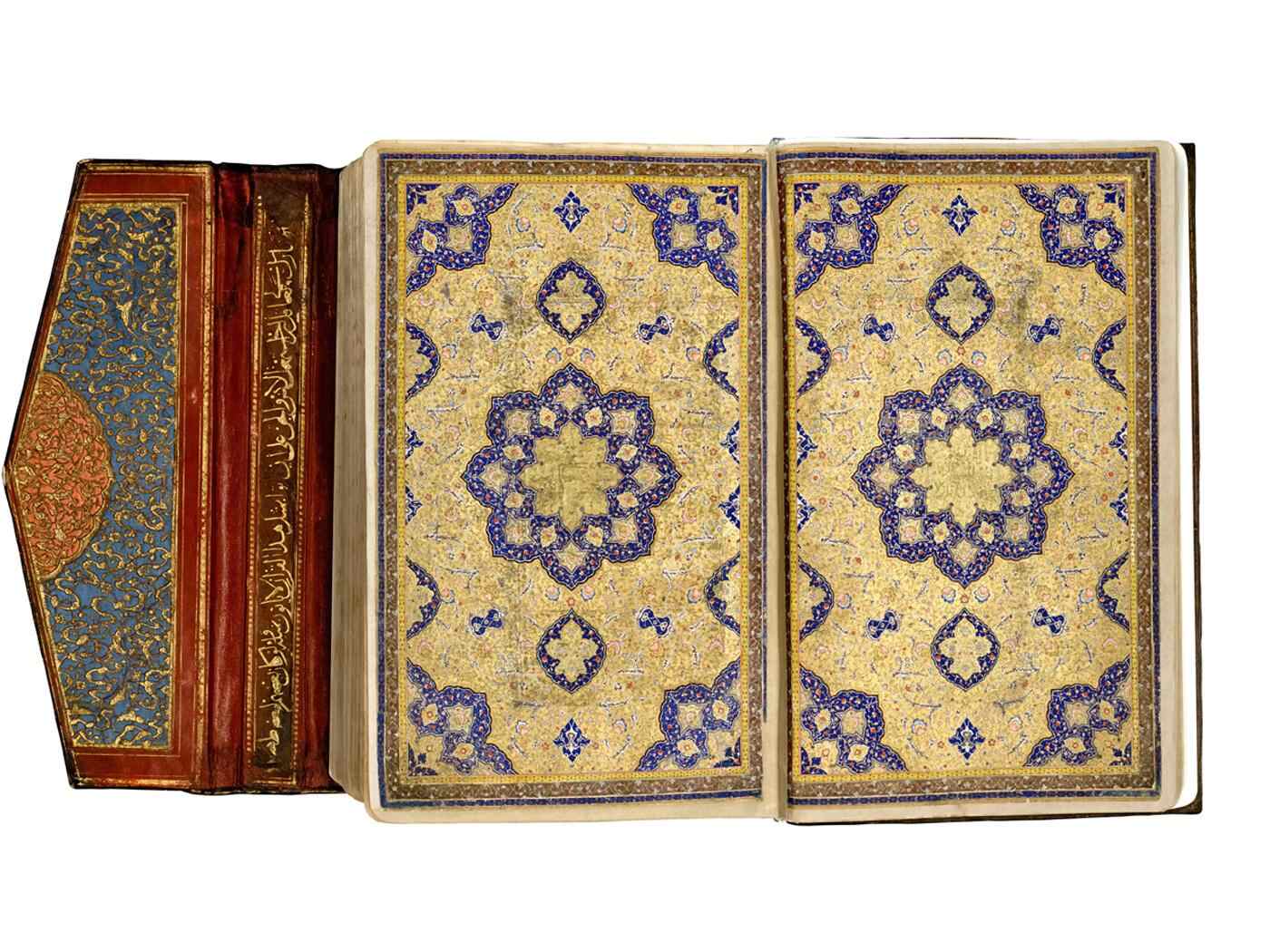

“天方奇毯——伊斯兰与世界文明的交织”

展出地点:香港故宫文化博物院

展期:2025年6月18日-10月6日

该展览以伊斯兰世界地毯艺术为主题,以90件文物带领观众进入伊斯兰17-19世纪的三大王朝,体现伊斯兰文化艺术特色,以及其与世界其他文明在图案、工艺等方面的交流融合,见证不同文明间相互影响。

展览分为四个单元,展示包括萨法维王朝、莫卧儿王朝和鄂图曼王朝的艺术精品,追溯十世纪以来中国与伊斯兰世界之间的跨文化交流。展品中最为亮眼的当属15件皇家地毯,精美纹样将飞禽走兽、庭园猎场、政治、文化与艺术包罗其中,亦透露出伊斯兰文明与中国文明交流融合的历史。

博物馆利用数码方式重塑多哈伊斯兰艺术博物馆备受青睐的展品“大马士革厅”,引领观众感受鄂图曼精致奢华的款客排场。通过数码装置,展览“复刻”了19世纪大马士革一间豪宅里的接待室,装修风格融合了鄂图曼、波斯、印度和欧洲风格,汇聚多元文化特色。

此外,访客可利用手机启动AR小程序,拍摄自己与飞毯合影的画面。展览最后部分设有“地毯工坊体验”学习长廊,透过纺织品样本展示和地毯设计互动游戏,增进观众对地毯制作和图案设计的了解。

“大成敦煌——敦煌文化艺术大展”

展出地点:深圳南山博物馆

展期:2025年7月26日-11月23日

该展览是迄今为止华南地区规模最大的敦煌文化展,由敦煌研究院与深圳市南山区政府联合主办。

展品共205件(套),包括6个数字复原洞窟(含不开放的第3窟、285窟及首次数字化输出的第275窟)、4件临摹彩塑、60余幅壁画临摹品及80余件套珍稀文物真迹。通过“丝路明珠”“佛国圣境”等6个单元,呈现敦煌作为丝绸之路文明交汇点的历史。

展品围绕敦煌文化艺术,如敦煌壁画、彩塑等艺术形式的展示品。通过展览,观众可感受敦煌文化魅力,了解其在中西方文化交流中的重要作用,见证古代丝绸之路文明交流成果。

数字技术为文明交流互鉴注入新活力,如4K高清屏的第285窟沉浸式体验等,让不开放洞窟的艺术瑰宝得以在公众面前一展真容,成为跨地域文化对话的载体,印证“科技赋能文明传承与互鉴”的当代价值。

文、视频|记者 梁善茵 朱绍杰 实习生 詹雯莉

海报设计|陈健怡

图|各场馆提供