日前,“其命惟新——广东美术百年大展”官宣亮相中国上海国际艺术节,系统全面展示广东美术百年名家名作。

百年来,广东美术与上海有着紧密联系、深厚渊源。如岭南画派先贤高剑父先生,就曾以上海为主要舞台,宣扬“折衷中西、融会古今”的艺术革新理念。

1932年1月28日,日军突袭上海闸北,发动“一·二八”事变。高剑父位于上海大德里弄底的寓所被日军流弹炸毁。他匆匆结束在印度的考察,回到国内善后,并以淞沪抗战为题,创作出这幅中国美术史上首件战争废墟主题巨作——《东战场的烈焰》。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,羊城晚报邀请广东省文联主席、岭南画派纪念馆馆长李劲堃解读《东战场的烈焰》,走进岭南画派关注现实人生的经典之作与精神世界。

血涂淞沪

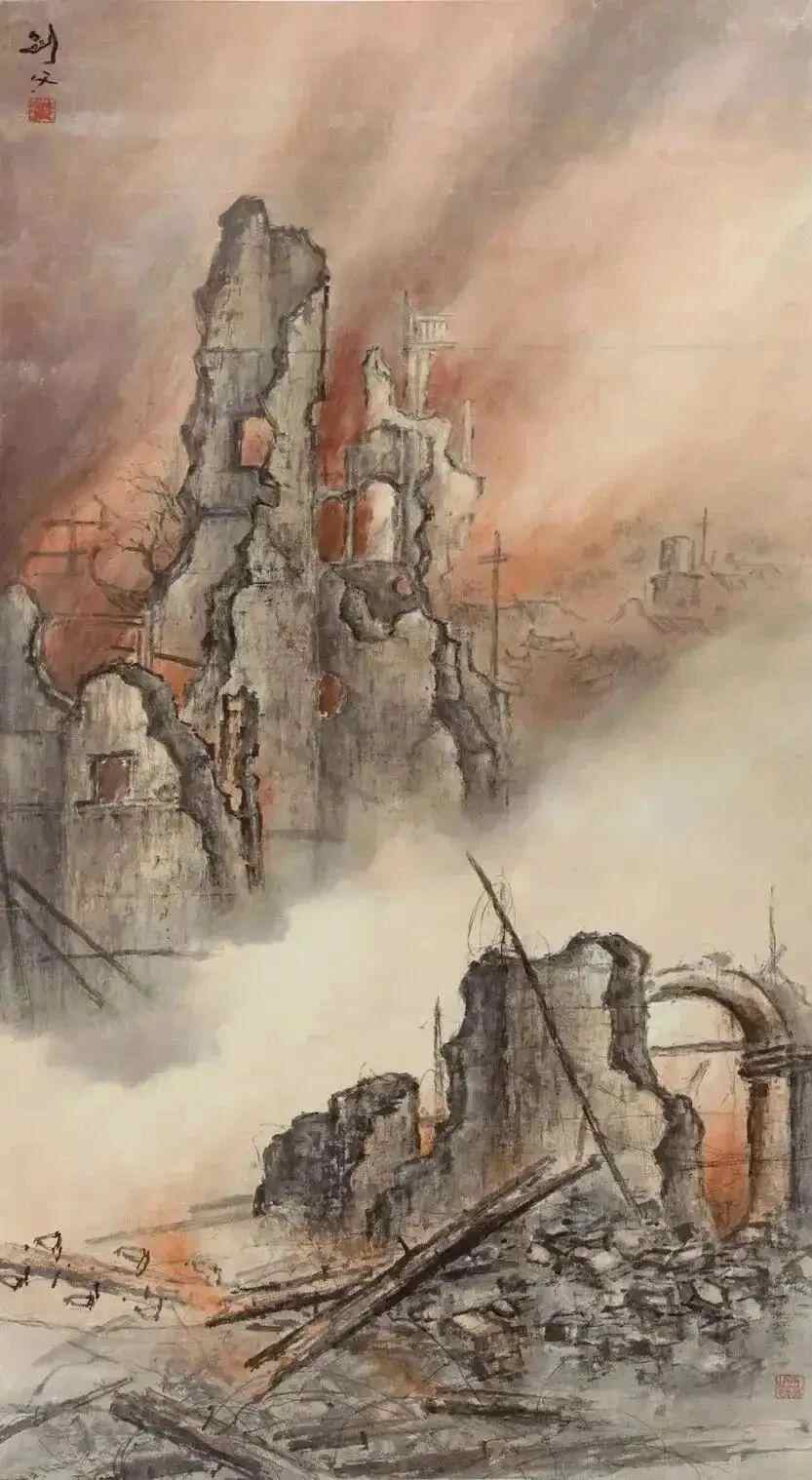

笔墨为硝烟,赭红色的烟灰笼罩着一个无法名状的惨烈的世界,断壁残垣孤立无援地立于焦土之上,倒塌的电线杆上明灭闪烁着战火……“劫有余灰骨未寒,血涂淞沪使心酸。高翁沉痛为民写,勿作咸阳一炬看!”近代书法家谭泽闿在《东战场的烈焰》(原名《淞沪浩劫》)的画幅上如此题道。

李劲堃说,《东战场的烈焰》是“一·二八”事变的“写真画”,图中“颓垣屹立的高楼广厦,即东方图书馆之遗址”。

1932年,站在上海东方图书馆死寂的废墟前,年过半百的高剑父悲伤、愤怒、无奈。冲天的火光彻夜不息,十里之外都飞扬着纸灰、飘落着残页,放眼望去,图书馆外是一个被硝烟笼罩的城市。

日寇对华侵略,更在于毁灭文明与文化。“一·二八”事变爆发几个小时之后,1932年1月29日上午,多架日机从停靠在长江上的航空母舰起飞,疯狂轰炸不设防的上海闹市区,向位于宝山路的商务印书馆总厂精准投射六枚炸弹,使之毁于战火之中。

1932年2月1日,日本人潜入商务印书馆创办的东方图书馆纵火。这座汇聚了四十六万册中外藏书、被誉为“亚洲第一图书馆”的文化宝库在熊熊烈火中化为废墟,包括数以万计的古籍善本在内的珍贵藏书付之一炬,对中国文化事业造成不可弥补的损失。

东方图书馆被毁,引起了中国文化界的公愤。教育家蔡元培等斥之“破坏文化事业及人类进步之残暴行为”。

淞沪抗日战争炮火之深、战争之烈、流血之多、牺牲之大、遭劫之惨,俱是空前未有。“淞沪抗战爆发之时,高剑父先生正在在印度进行美术考察。”李劲堃介绍,“一·二八”事变后,高剑父回到上海,目睹战火肆虐和民众受难,他对战争的残酷有了深切的认识,更对民族深陷苦难的情景感同身受。

随后,高剑父在沪版《艺风》杂志发表《对日本艺术界宣言并告世界书》,列述了“九·一八”事变、“一·二八”事变以来日本对中国的种种侵略罪行,其中特别声讨日本侵略军“焚捣各大学及商务印书馆、东方图书馆等重要文化机关”,呼吁日本艺术家团结起来反对日本政府军国主义出兵侵华。

这是继鲁迅、陈望道、茅盾、叶圣陶等42名沪上文化界知名人士联名发表《上海文化各界告世界书》后,中国文化界发出的又一紧急呼吁。

画哀乱世

“一·二八”事变也成为高剑父人生与艺术的转折点。淞沪抗战后,高剑父因战祸而被迫流离失所,终于举室迁返羊城,离开了创业、创作和断断续续生活将近有十年时间的上海,从此重新以岭南为其艺术活动中心。刚在广州象岗山的春睡画院安顿下来后,他就执笔创作《东战场的烈焰》。

上海曾是当时中国最繁华的都市,也是高剑父为艺术理想奋斗了多年的家园。面对满城焦土,高剑父要记录这惨痛的历史,以艺术的话语传递革命理念,以画救国,唤醒国魂。在画面的废墟之间,高剑父盖下印章“乱画哀乱世也”,以明其志。

这幅画在高剑父心中酝酿了整整一年,他反复查看新闻照片,倒塌的建筑、歪斜的电线杆、碎裂的砖瓦,将被他精心布局呈现在一幅画面中书写完整的真实。

倾倒的电线杆火焰未熄,被炸的外墙骨架犹存,前景与中景的废墟构成的双重视觉焦点犹如战火塑造的纪念碑,逐渐消失于漫天烟火中的远景民居建筑绵延不尽,构成了浩劫的整体时空概念,废墟的意象第一次进入中国画。

美术史学者巫鸿在《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”和“缺席”》中所提到,中国传统文化对废墟的表达极少,更偏恬静哀婉的废墟观念,一种对往昔的审美。

在李劲堃看来,这幅画首次将“战场废墟”引入中国画,为中国画提供了全新的绘画语言,打破了传统中国画的题材限制。“在千年的传统山水画中,我们看到的大多都是世外桃源,几乎没有废墟,传统意义上的画家对战争题材采取回避的态度。”

高剑父笔下的废墟,如宋代山水画中雄山峻岭之一隅。画中“山”已然势如累卵,但仍未倒下。李劲堃认为:“从《东战场的烈焰》的颓垣败瓦和火烧元素中,我们可以隐约看到高剑父如何从宋代绘画中提炼出笔法,使用线条来表现战争题材,这些技法无一不暗藏着20世纪中国画变革后对现实题材‘度’的把握。”

“《东战场的烈焰》将东方图书馆被焚烧后的断壁残垣,凝练为民族苦难的视觉象征,高剑父悲愤和痛心的真情实感从笔端倾泻而出,跃然纸上。”李劲堃特别指出:“除了题材的突破,在更深层意义上,《东战场的烈焰》标志着中国画的创作,逐渐从营造意境转向记录情绪。”

换了人间

“《东战场的烈焰》聚焦战场硝烟的创新,是岭南画派‘新国画’的创作典范。”李劲堃说,抗战爆发以来,以岭南画派为代表的近现代艺术家,倡导和实践艺术革新,走出画室书斋,把文人意趣转向现实关怀,以艺术作品反映社会、历史和时代。

有关史料显示,该作品多次展出,时人评述“作品中最使人触目惊心者,为高氏洒泪之作《淞沪浩劫》,展览毕后,即赠于上海博物馆陈列,以促国人奋起”。

“在‘国防文学’口号喊得很高的时候,对于国防艺术,我们当然有同样的要求。”正因高剑父的抗战中国画围绕着“艺术是给民众应用与欣赏的”思想,有利于普通民众对绘画内容的理解和激发“艺术救国”理想,因此被时人认为“很受观众拥戴”。

据李劲堃介绍,除了高剑父,其艺术追随者、岭南画派代表画家方人定、黄少强也曾用作品表现淞沪抗战的惨状。

方人定作品《雪夜逃难》描绘淞沪浩劫时人民仓皇逃难的景象,被简又文评价为“现代的流民图”;呼吁“到民间去,百折不回”的黄少强,在《仓皇弱质逐风尘》表现了淞沪抗战时期百姓躲避战灾的主题,还有《抵抗之女》《还我河山》《国难之秋》等描写战争的作品。

在李劲堃看来,艺术家们身体力行从事美术大众化的实践,从自觉服从抗日救国的时代需要开始。在抗日民族统一战线的引领下,“中华全国文艺界抗敌协会”提出“文章下乡,文章入伍”的口号,美术家或奔赴抗战前线或深入农村,创作观念发生巨大变化,文艺作品能够从真正意义上贴近民众,焕发新的生命力。

岭南画派一代宗师关山月在1938年广州沦陷时期逃难至澳门,一路写生百姓流离失所的惨状,创作了经典长卷《从城市撤退》。

作为他首张以雪为背景的作品,长达七米多的画卷描绘了逃难者拖家带口、肩挑背扛,在茫茫白雪中艰难举步,背后却是渐渐远去、战火焚烧的城市家园。

在艺术史研究者看来,长卷更是关山月向西南奔走写生的背景和触发点,使关山月探索传统形式、写生画法与民族国家的结合,践行画道革新。

20多年后,关山月迎来了又一次雪景大型创作的机会。

1959年,中华人民共和国成立10周年前夕,关山月和傅抱石联袂创作了面积约五十平方米的鸿篇巨制——《江山如此多娇》。画面中,一轮红日映照大地,近处高山悬瀑、苍松翠柏,远处黄河逶迤、雪山浩茫。

长城内外风光今又是,换了人间。

文 | 记者 朱绍杰 李娇娇

视频 | 记者 何文涛 李娇娇 朱绍杰 实习生 王申昊

封面 | 记者 余梓涛

监制:陈桥生

策划:邓琼

统筹:朱绍杰