烽火映戏台,弦歌振山河。

9月2日晚,“难忘的岁月——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年”粤剧晚会将在广州中山纪念堂上演。80年前粤剧先辈们以艺为戈、以声为矛的峥嵘岁月,再度浮现在观众面前。

这是广东粤剧界对烽火的回望,对英烈的缅怀。抗战期间,一代粤剧人以炽热的艺术自觉与厚重的家国担当,书写着一曲曲动人的抗日故事。红船子弟在戏台上搭起筹赈的桥梁,在唱本里埋下反抗的火种,将粤剧的婉转声腔化作唤醒民族斗志的号角。

“打倒汉奸卖国贼!”“衰汉奸,病汉奸,千刀千刀理该斩!”

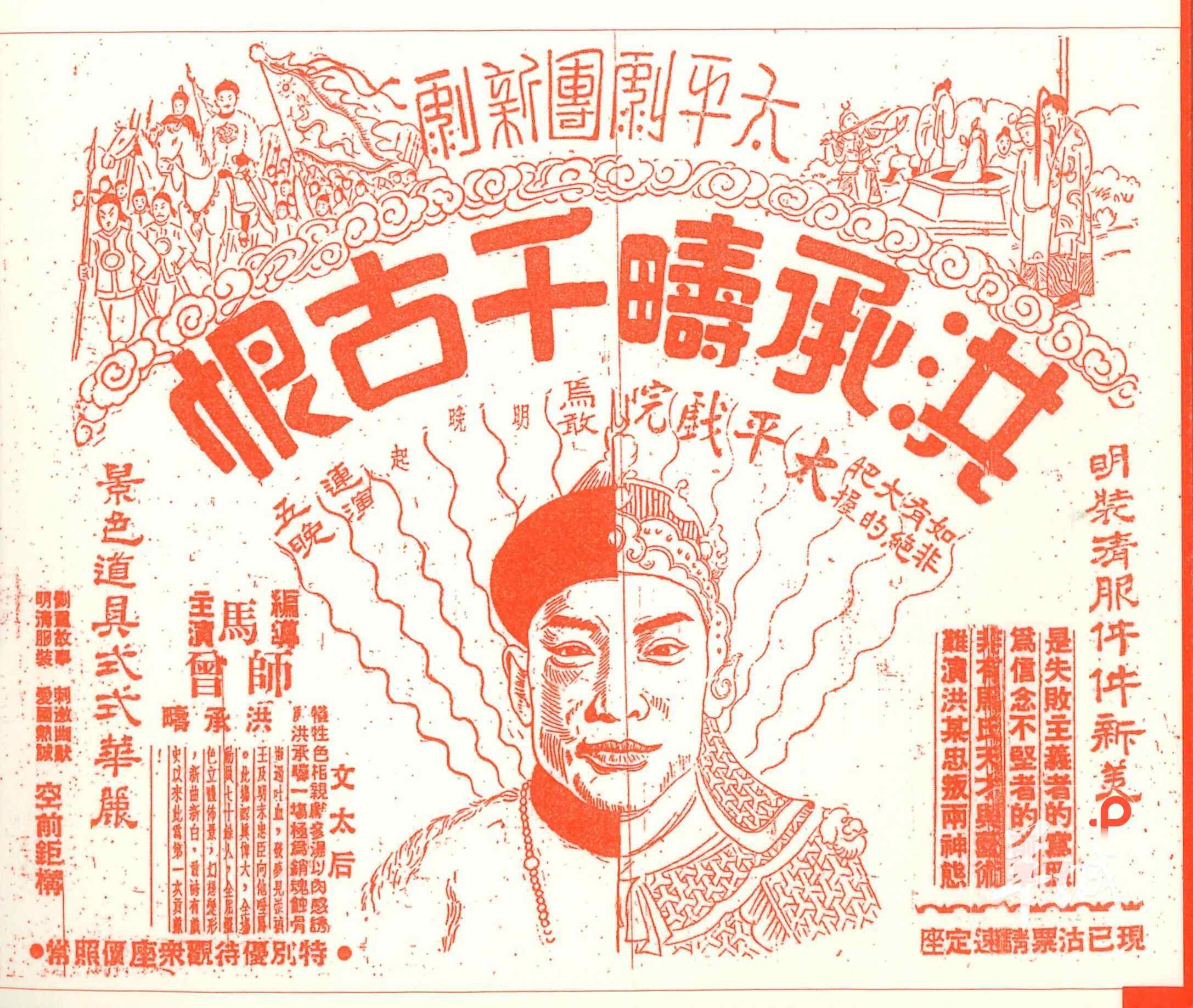

回望戏台,马师曾先生八十多年前在粤剧《洪承畴千古恨》中塑造的洪承畴一角,堪称刺破时代阴霾的典型。在那个烽火弥漫的年代,这位粤剧大师编演“救亡粤剧”,将爱国思想与抗战精神融入一段段唱词、一个个身段,在抗战史册上留下了浓墨重彩的篇章。

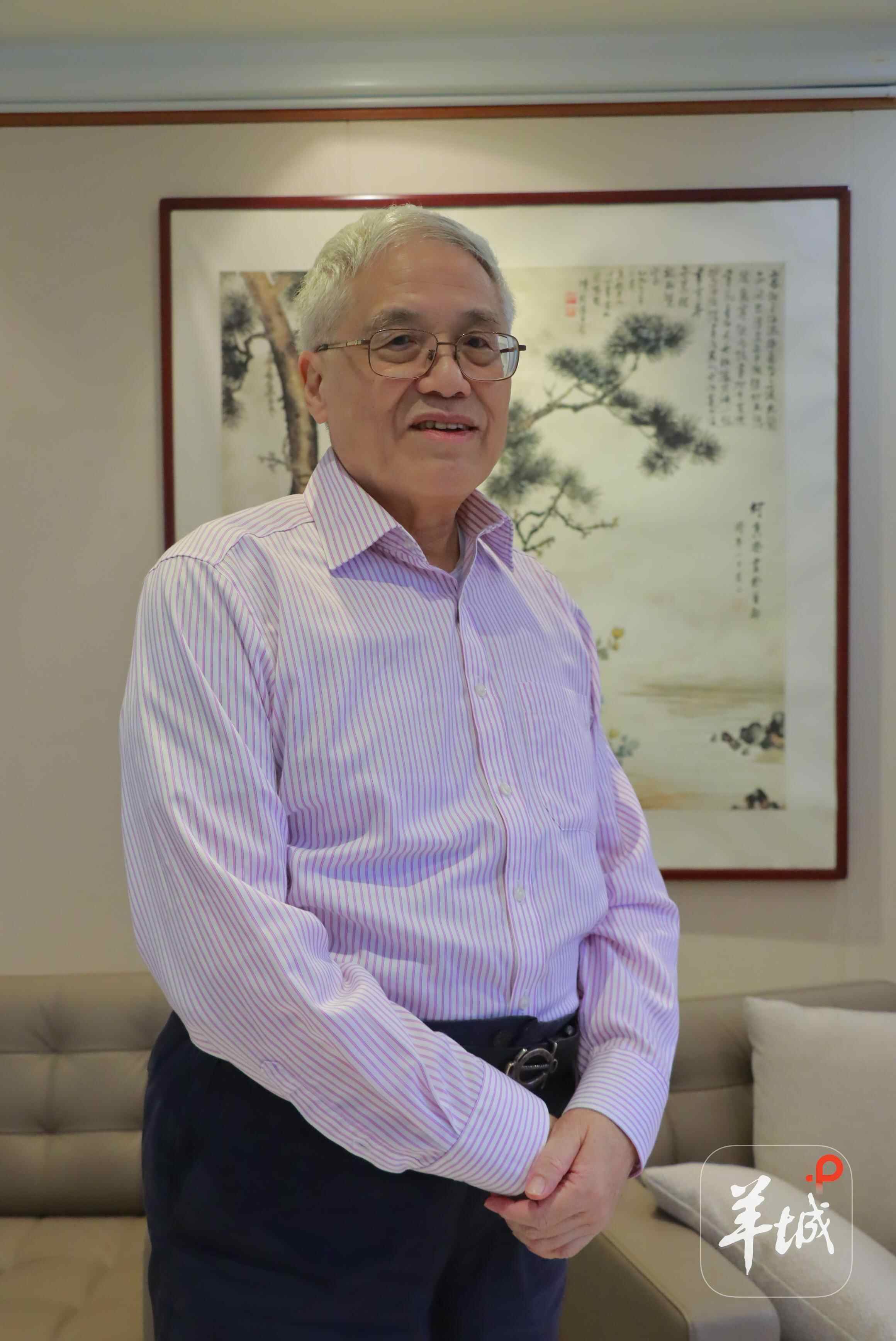

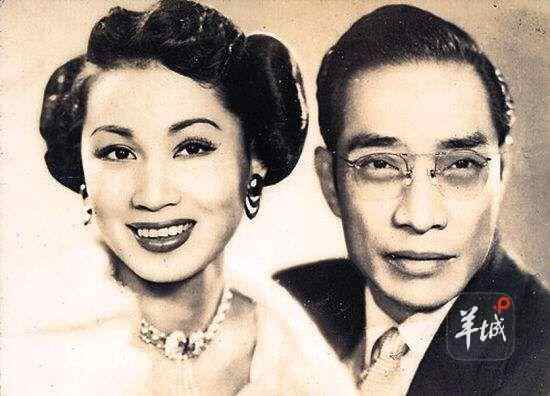

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,羊城晚报特邀粤剧名伶马师曾与红线女之子、中国香港军事评论员马鼎盛,讲述粤剧《洪承畴千古恨》背后的故事,重温粤剧人在烽火中的家国情怀。

义演与拒演:

名作里藏着民族风骨

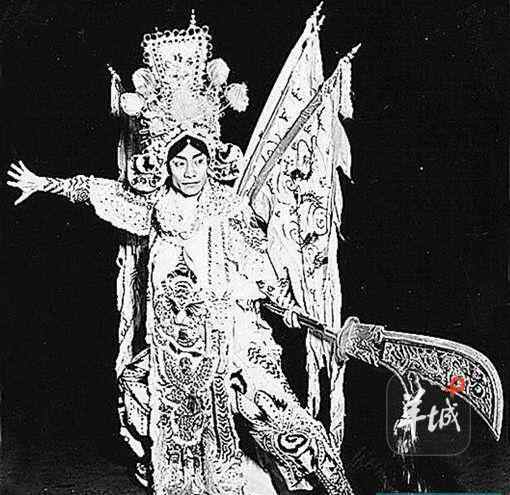

身着蓝色袍服,头戴顶戴花翎;从容不迫登场,羞愧倒地下台——这是“洪承畴”在粤剧舞台上流传八十年的经典形象。

“马师曾有许多作品与抗日、爱国主义相关,比如《爱国是侬夫》《秦桧游地狱》《汉奸的结果》,但最著名的还是《洪承畴千古恨》。”谈及粤剧界的抗日往事,马鼎盛的思绪首先落在了这部剧上。

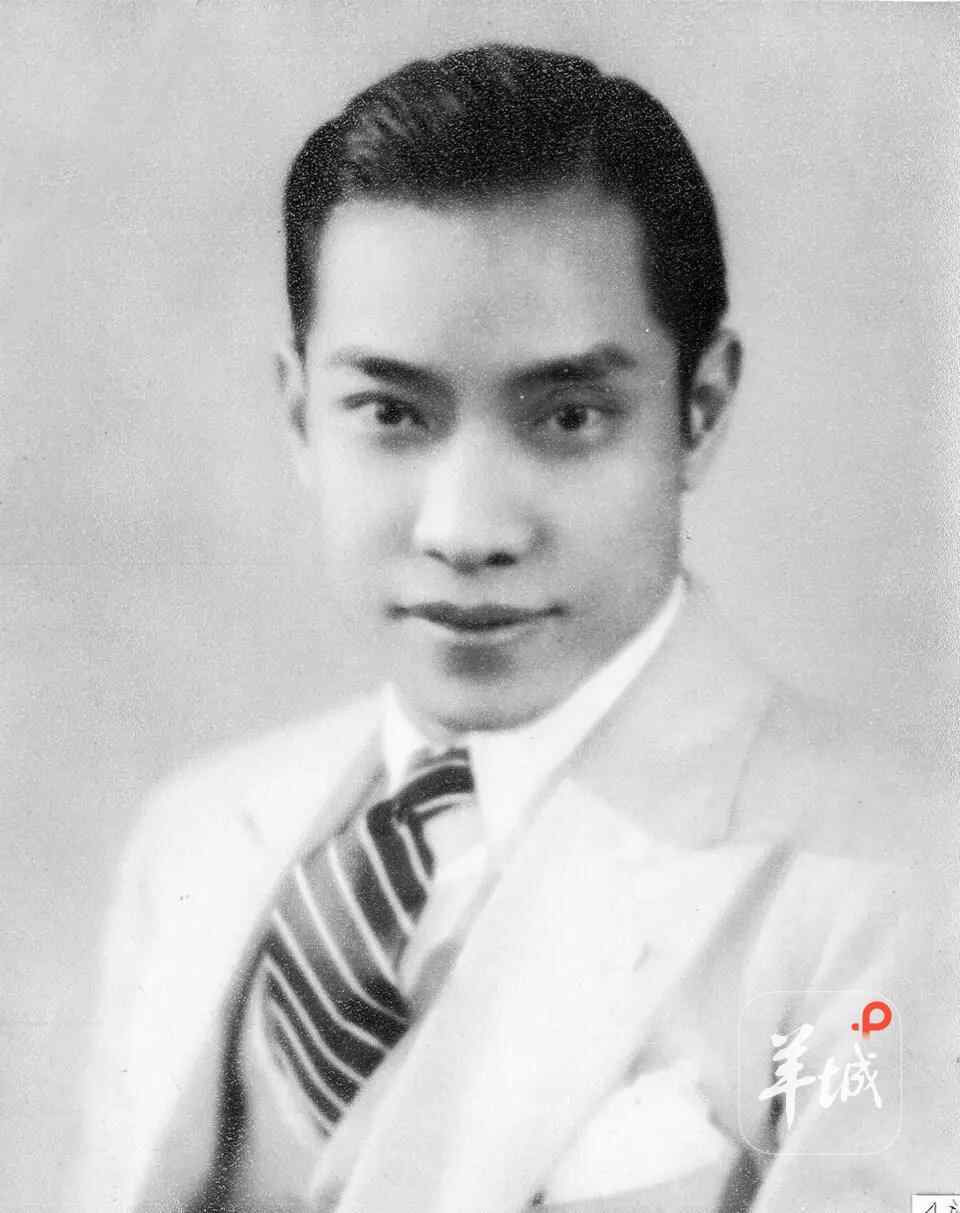

马师曾,被誉为“粤剧丑生泰斗”。从粤剧学徒到自成一派的“马腔”创始人,从香港舞台的“戏王”到抗战时期的“救亡艺人”,他的艺术轨迹始终与家国命运紧密相连。在粤剧发展史上,他打破传统唱腔桎梏,将民间俗语、时代心声融入唱词,让粤剧成为贴近百姓、反映现实的“大众艺术”。

1941年,日军侵占香港,昔日繁华的“东方之珠”沦为孤岛。彼时的马师曾,早已是香港粤剧界的顶流,拥有专属的大戏院、场场爆满的票房、无数戏迷的追捧,还有足以让全家安稳度日的财富与地位。可当日军的刺刀架在文化的脖颈上时,他却选择了毁家纾难,带着全家十几口人,趁着夜色偷渡到澳门,再历经艰险回到内地。

马鼎盛十分理解父亲当时的果敢与决断:“离开香港是必然之举,否则就要屈服,就要做侵略者底下的‘良民’。”而这样的“良民”,马师曾做不来。

日军深知马师曾的影响力,试图以他为“突破口”,开展文化“心理战”。时任日军驻港特务机关负责人禾久田,多次派人“邀请”马师曾为日本皇军演出。面对威逼利诱,马师曾用行动诠释了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的古训。他回到内地后就筹建起“抗战剧团”,照样为老百姓唱戏,“台上台下高呼口号:打倒日本帝国主义。”

《洪承畴千古恨》,这部在“七七事变”前后就已萌芽的剧目,成了马师曾在大后方的有力抗日武器。其实,早在香港时,马师曾的一些作品就曾多次被港英当局传讯警告。到了内地后,他反复打磨剧本,将洪承畴“从忠臣到汉奸”的转折写得淋漓尽致,其中既有对个人气节沦丧的惋惜,更有对卖国求荣者的怒斥。作为编剧、导演与主演,他每场演出都全情投入,甚至在戏中加入与观众互动的环节。

马鼎盛介绍,当唱到“衰汉奸,病汉奸,千刀千刀理该斩”时,马师曾会放慢节奏,高举手臂示意观众齐唱。一时间,戏院里满是激昂的歌声,现场观众自发站起,高呼“打倒日本帝国主义”。

到了20世纪五六十年代,这部剧依然是粤剧舞台的经典,红线女也曾多次参与排演,让这份爱国情怀在新一代粤剧人手中延续。

在马鼎盛看来,粤剧界的抗日故事远不止这一桩,但马师曾与《洪承畴千古恨》的组合,无疑是最具代表性的。它展现了粤剧人的艺术担当,也彰显了中华民族“宁为玉碎,不为瓦全”的风骨。

献金与斥敌:

粤剧人掀起“粤剧救亡”

马鼎盛一直记得,母亲红线女常常对父亲马师曾的气节津津乐道。除了编演“救亡粤剧”,作为华南电影、戏剧界最具号召力的名伶之一,马师曾从“九·一八事变”爆发起,多次以举办筹赈会、无偿演出等各种方式支持抗战、踊跃捐款。

1931年,“九·一八事变”爆发,日军侵占东北的消息传到美国时,马师曾正履行演艺协议。远在异国他乡,他当即从自己的演出酬劳中拿出2000美元汇回国内,支持东北义勇军抗日战士。

此后,他定期捐款,无论演出收入多寡,都坚持从自己的酬劳中划出一部分支援抗战。不仅如此,他还在戏班里立下规矩:所有演职人员,每月都要拿出酬劳的百分之一,集腋成裘去捐献,支持抗战。

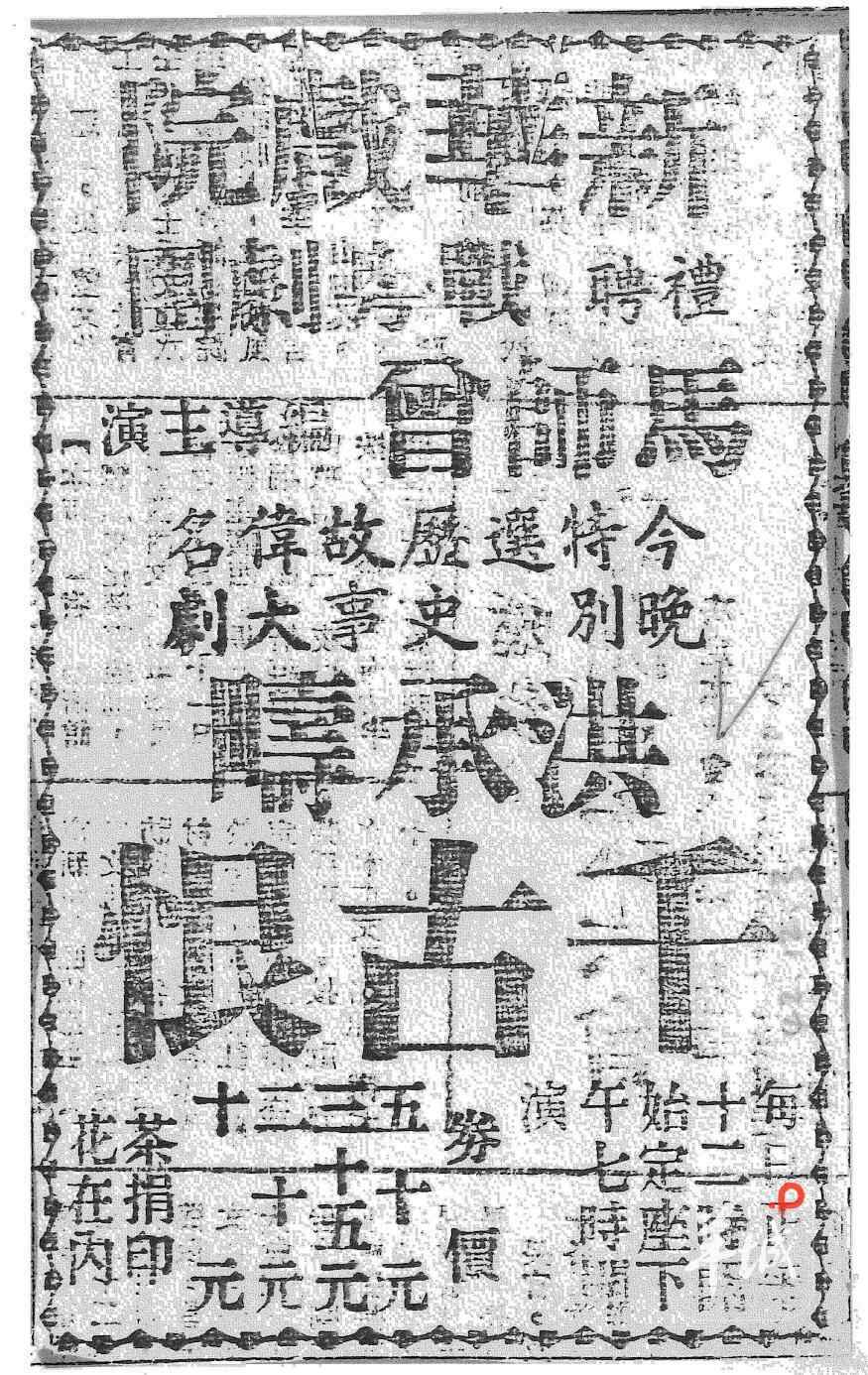

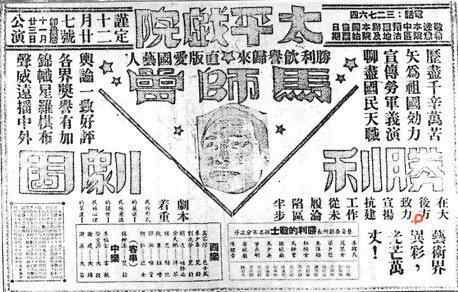

1933年,马师曾从美国回到香港,即与谭兰卿组建救亡粤剧团——太平剧团。作为剧团的台柱,马师曾不仅担纲主演,更主动承担起编剧的工作,率先编演“救亡粤剧”。

他的选择像一粒火种,点燃了粤剧界的爱国热情,越来越多的粤剧艺人开始关注抗战时事,将街头巷尾的抗战故事、百姓的爱国心声融入剧本,《松花江上》《卢沟桥之役》等剧目陆续搬上舞台。“粤剧救亡运动”从香港蔓延到华南各地,成为抗战时期文化救亡的重要力量。

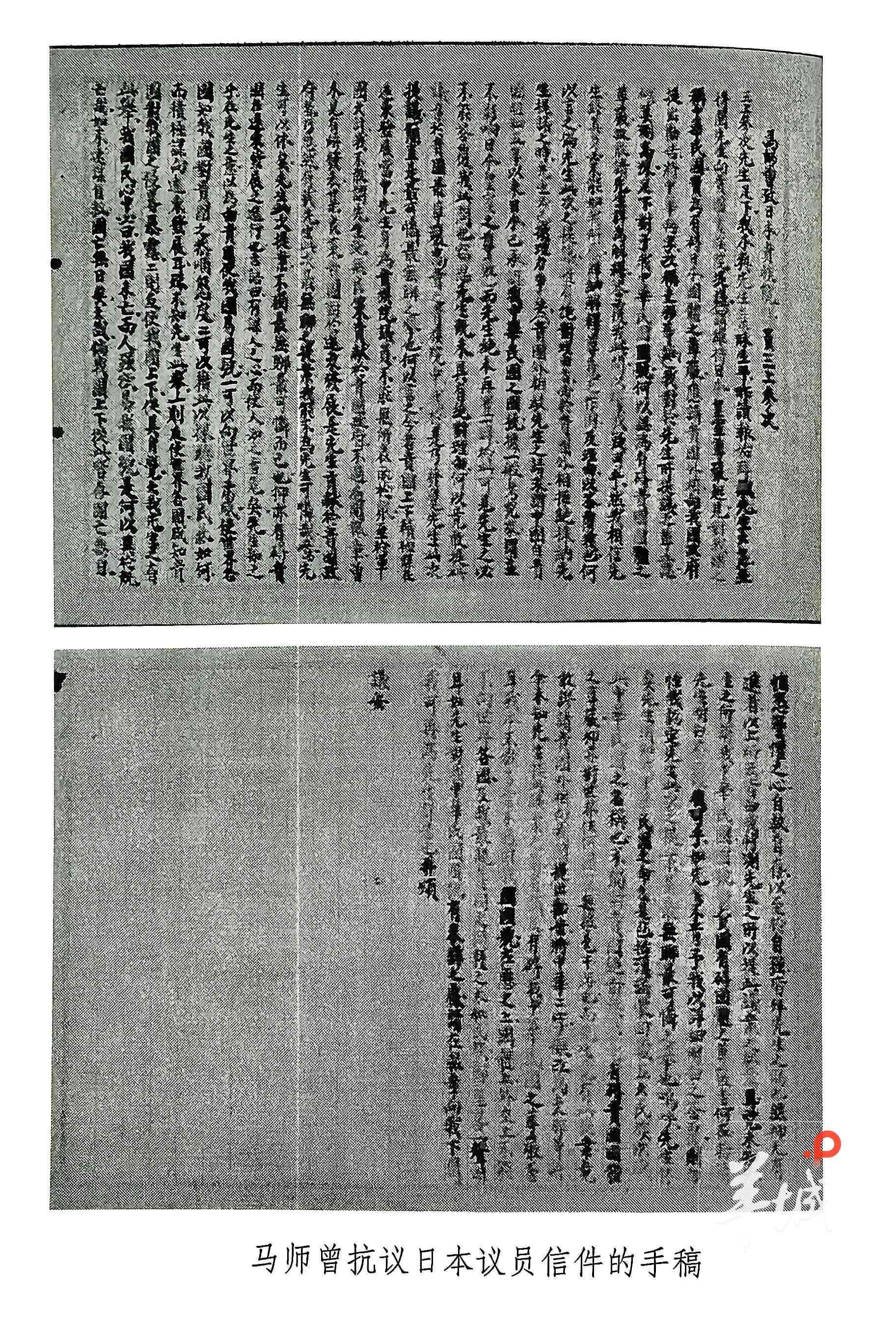

1936年,一则消息让马师曾怒不可遏。日本贵族院议员三上参次竟公然提议:“为维持日本皇室尊严起见,称呼中华民国有碍日本国体之尊严,应请日本外相向中华民国提出劝告,将‘中华’两字改为‘支那’。”这种公然挑衅令马师曾怒不可遏,他连夜写下一封抗议信,投往香港各大报馆,痛斥三上参次的狂妄与无知。

“这封抗议信在当时香港的五大报刊上都刊登了。而交给报纸的抗议信手稿原件,如今作为文物存放在香港档案馆。我得到了这封抗议信的复印件。”马鼎盛说,这份手稿如今已成为香港抗战文化的重要文物。

除了马师曾,关德兴、薛觉先等粤剧艺人也是义不容辞,投身抗战救亡。粤剧名家、广东粤剧促进会会长倪惠英谈道:1937年全面抗战爆发之时,关德兴本着“粤剧应该上火线”的信念,联合香港其他名人一起为抗战义演募捐,众人筹得的善款共捐了7架飞机。

坚守与变通:

抗战中粤剧创新发展

抗战期间,粤剧界除了以不同方式支持抗战,还通过创新,让粤剧不断往前发展。

马鼎盛用“求新求变”概括马师曾的艺术追求。在他看来,马师曾以及红线女之所以能成为粤剧史上的丰碑,不仅在于他们的技艺精湛,更在于他们懂得,粤剧要活下去,既要坚守精神内核,也要敢于创新表达。

抗战期间,薛觉先与马师曾两位粤剧大师在良性竞争中互相激励,共推粤剧艺术革新。马鼎盛在自传《母子相知六十年:我与母亲红线女》中写到,薛马二人常以“打擂台”的方式比拼。薛觉先编演《三伯爵》《战地莺花》,马师曾就创作出《神经公爵》《天国情鸳》抗衡;马师曾推出《轰天雷》引发轰动,逼出薛觉先的《红光光》。

后来,薛觉先编写爱国思想的“四大美人”戏,马师曾则编写《爱国是侬夫》等剧目号召抗日救亡。在红线女看来,“打擂台”使观众们喜出望外,更促使两大流派茁壮成长,让粤剧的题材、形式变得更加丰富。

这种创新求变精神,还贯穿于整个抗战时期的粤剧界。

粤剧名家白玉堂,以演武生闻名。抗战期间,他摒弃传统的武侠剧目,编演《岳飞报国》《戚继光平倭》等戏,将岳飞的“精忠报国”、戚继光的“抵御外侮”与当时的抗战形势相结合。每次演出,当他手持大刀亮相,台下都会响起雷鸣般的掌声。

粤剧花旦芳艳芬,年轻时以演“闺门旦”著称。抗战爆发后,她主动突破戏路,饰演《木兰从军》中的花木兰、《梁红玉》中的梁红玉。为了演好花木兰,她特意去请教退伍军人,学习骑马、射箭的动作,甚至剪掉长发,穿上男装登台。

还有粤剧编剧唐涤生,彼时虽年轻,却写下了《烽火鸳鸯》《抗日英雄传》等剧本。在《烽火鸳鸯》中,他讲述了一对粤剧艺人情侣,因日军侵略被迫分离,最终各自投身抗战,在战场上重逢的故事。剧中一句“戏要唱下去,国也要保下去”,成为当时粤剧人的共同心声。

80年过去,那些在烽火中诞生的粤剧经典,用艺术书写的爱国情怀,已经融入岭南的文化血脉,成为激励后人的精神财富。粤剧人用艺报国的担当,永远不会过时。

(特别鸣谢红线女艺术中心、广东粤剧院、何香凝美术馆为本文提供帮助)

文 | 记者 黄宙辉 何文涛 实习生 詹雯莉

视频 | 记者 何文涛 黄宙辉 实习生 詹雯莉

封面 | 记者 余梓涛

监制:陈桥生

策划:邓琼

统筹:朱绍杰