第五届粤港澳大湾区文化艺术节(以下简称“大湾区艺术节”)自9月16日开幕以来,以精彩的剧目演出、有品质的艺术讲堂和丰富的惠民活动,在大湾区城市群里掀起一阵阵热潮。

创办于2019年的大湾区艺术节,经过五届的创新探索,已在多个层面为大湾区城市的发展带来深刻影响。专家学者认为,大湾区艺术节绝非一次简单的文艺汇演,它是粤港澳大湾区国家战略在文化层面的重要实践。

要进一步发挥艺术节对大湾区城市发展的影响,关键在于它能否从一个短期文化行为,转变成为一个具有长期推动力的“引擎”。

此次前来参加第五届粤港澳大湾区文化艺术节的嘉宾,著名剧作家、上海戏剧学院教授罗怀臻特别指出,大湾区艺术节的品级和规模应该在国内参照江浙沪长三角城市群,在国际参照纽约、巴黎、伦敦、东京,进一步提升它的“国际范”。

硬支撑:都市群涵养大湾区艺术节

一个艺术节的诞生绝非偶然,是由多种条件共同作用、成熟后的结果,既需要坚实的物质基础,更需要独特的文化灵魂和强有力的推动。

近年来,具有强大经济实力的大湾区城市群,其演艺剧场、展览馆等硬件设施建设加速,众多艺术院团也有了更好的发展空间,助力文艺精品不断涌现;此外,这些城市拥有庞大、高学历、高消费能力的市民群体,以及独特的岭南文化,为大湾区艺术节的创办和发展提供了“硬支撑”。

广东省社会科学院与社会科学文献出版社联合发布的《粤港澳大湾区蓝皮书:粤港澳大湾区建设报告(2024)》显示,截至2023年底,大湾区经济总量已突破14万亿元人民币(约合1.92万亿美元),与东京湾区并肩而立,登顶全球湾区第一梯队。

纵观古今中外,越是经济发达的地区,市民对文艺的需求就越自觉而强烈。从古希腊雅典的建筑、雕塑、露天演出,到中国宋代临安(今杭州)的书画、音乐、勾栏瓦舍,再到如今大湾区城市的各种展览活动、舞台演出,源远流长的艺术已伴随城市的发展日益成熟,成为城市文化的一个重要组成部分,也是一个城市活力的外在表征。

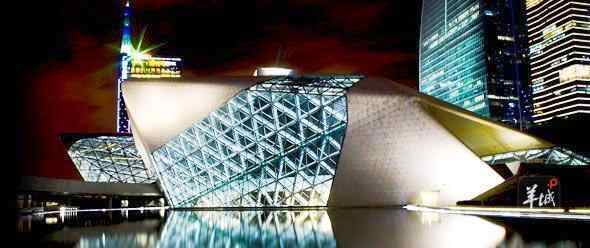

近些年来,大湾区城市群对文化艺术的发展大投入、大产出,促进了艺术生态的繁荣。包括广州、深圳、香港、澳门等湾区核心在内,即便是二三线城市,一大批包括艺术剧场在内的公共文化新空间拔地而起。

在广州,除了原有的友谊剧院、星海音乐厅等剧场外,广州大剧院、广东艺术剧院、红线女大剧院等相继建成并投入使用,大大增强了演出的承接能力。

在近日举行的广东演艺市场政策推进落实座谈会上,深圳市文化广电旅游体育局局长刘蕾透露,深圳歌剧院、龙岗国际艺术中心等大型演艺场所建设正在加快推进,打造更多演艺文化新地标和粤港澳大湾区演艺交流重要桥梁。深圳国际生物谷坝光综合文化中心已竣工验收,龙岗国际艺术中心、龙华区大剧院计划于今年年底建成。

9月17日在大湾区艺术节“艺术生态与城市发展”主题艺术讲堂上,中国国家话剧院院长田沁鑫就谈到,香港的文化中心和西九龙戏曲中心,澳门的文化中心、银河综艺馆等新老艺术场馆,也在各自城市的艺术发展中发挥着重要作用。

作为爆款舞剧《永不消逝的电波》、越剧《我的大观园》的编剧,罗怀臻教授接受羊城晚报记者采访时指出,要让文艺单位创作文艺作品和产品彻底摆脱计划经济的束缚,而成为大湾区社会和经济发展的动力引擎,同时反过来促进城市的经济长效发展。

他认为,“十五五”规划应有谋划,在未来五年内,要努力在湾区内创作百部文艺精品佳作,建造或改造百座剧场、演艺新空间、美术馆和博物馆,使粤港澳地区文艺作品和文化设施提升到新的水平。

值得一提的是,大湾区城市居民对高品质文化生活有着强烈的需求,构成了大湾区艺术节稳定且不断扩大的观众基础。数据显示,深圳市民年均文化消费支出超5000元,位居全国前列;2023年,广州市居民全年文化消费总量达883.8亿元,人均文化消费为5479.4元。

此外,当代岭南都市的舞台艺术精品打造、优质文化产品供给,也为大湾区艺术节注入了发展活力。深圳原创舞剧《咏春》等作品火爆出圈,受到海内外观众线上线下的追捧,就很能说明这一趋势。

强引擎:演艺经济激活城市消费

艺术节不是单向消耗城市资源的“文化活动”,它还可以“反哺”城市的发展,与城市建立积极的、双向的良性循环。

创办于2019年的粤港澳大湾区文化艺术节,是首次在国家层面提出的“粤港澳大湾区”概念下,为共建“人文湾区”而专门举办的大型综合性文化艺术活动。大湾区城市的发展,不仅仅是GDP的增长、摩天大楼的崛起,更是文化魅力、生活品质和居民认同感的全面提升。

提高城市文化品位与知名度、刺激文化消费与经济活力、优化城市空间与功能、增强市民认同感与幸福感……艺术节在此中扮演的是“软实力”引擎的角色。

田沁鑫在本届艺术节的艺术讲堂上就强调,艺术节、艺术作品与城市文化生态,本质是“共生共荣、互哺互成”的有机整体:艺术节是激活城市文化活力的“引擎”;艺术作品是塑造城市文化品格的“基因”;而健康的城市文化生态,又为艺术的生长提供了肥沃的“土壤”。

“艺术节不仅是文化交流的载体,更能从消费拉动、产业联动、就业创造、城市品牌增值等多个维度,为城市经济注入长期活力。”中国文艺评论家协会理事、广州市文艺评论家协会主席罗丽以爱丁堡艺术节为例,阐述艺术节对城市发展的作用。爱丁堡艺术节每年能吸引全球70多个国家和地区的艺术家,观众达450万人。

在国内,一个地方因为艺术节而激发新活力的例子也比比皆是。山西平遥、浙江乌镇、河南中牟……因为有了摄影展、戏剧节、戏剧主题公园等艺术节展的赋能和加持,这些“小”地方完成了华丽的“文化升级”,声名远扬,并直接提升了客流量、拉动了消费。其中,2019年第七届乌镇戏剧节期间,乌镇在10天内接待的游客数量就超过25万人次,实现直接旅游收入近5亿元。

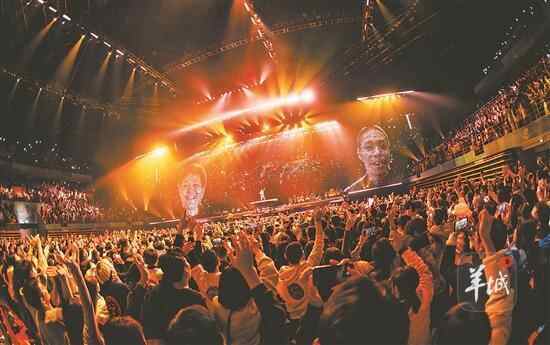

连续多年举办的大湾区艺术节,同样培养和吸引了众多外地观众跨城“追剧”。在小红书等社交平台上,关于大艺术节的看剧攻略帖纷纷刷屏;在艺术节各大剧场,拉着行李箱,甚至“打飞的”前来追剧的观众已屡见不鲜。

9月10日-14日,俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院经典话剧《叶甫盖尼·奥涅金》《万尼亚舅舅》在深圳接连登场,吸引著名演员、导演张国立,香港导演司徒慧焯等人慕名前来“追戏”。9月13日至14日,国内首部抗美援朝题材音乐剧《寻找李二狗》在广东艺术剧院举行湾区首演,当晚演出尚未开场,剧院的检票口就堆满了行李箱……

一组来自广东省文化和旅游厅的统计数据更有震撼力。2024年,广东审批的营业性演出超过40万场,演出总收入突破63亿元。其中,销售门票的大型营业性演出达410场,演出收入37亿元,直接带动交通、住宿、餐饮等相关行业消费超过250亿元,演艺经济已成为拉动城市消费和促进发展的重要引擎。

艺术魅力也是城市竞争力

今年5月出台的《关于推动广东演艺市场高质量发展的若干政策措施》明确,办好粤港澳大湾区文化艺术节等文化品牌活动,打造展示岭南传统文化与现代文化相互交融的湾区艺术名片。

艺术节远不只是短短几天的文化狂欢,它更像高效的“城市催化剂”,能深刻影响甚至重塑一个城市甚至大湾区整个城市群的未来。2026年是“十五五”规划第一年,大湾区艺术节将如何发力,助力城市的高质量发展和“人文湾区”的建设?

“很难想象,假如戛纳没有电影节,爱丁堡没有艺术节,柏林没有戏剧节,这些世界著名城市的魅力会否减弱?近观国内,上海国际艺术节、浙江乌镇戏剧节也都成为主办地城市一年一度的亮点和特色。粤港澳大湾区是具有鲜明岭南文化特色同时又居于改革开放前沿的中国著名城市群,办好大湾区艺术节,不仅有助于提升湾区文化艺术的创造力,扩大粤港澳地区的人文影响力,也有利于市民文明素养的提高和文化经济的增长。”

罗怀臻感触良多,他进而建议:“广州、深圳、香港、澳门都是国际级大都市,大湾区艺术节的品级和规模应该在国内参照长三角城市群,在国际参照纽约、巴黎等地,提升影响力。取法于上,久久为功,大湾区必将因为成功举办大湾区艺术节而后劲十足,魅力无限。”

9月19-20日举办的“粤港澳大湾区文艺合作峰会机制”2025澳门年会上,著名文化评论家、广东省作家协会原主席蒋述卓也指出,粤港澳大湾区文化建设正经历着从“地理共同体”向“文化共同体”的深刻转型。大湾区“应加大对外文化交流力度,创新文化交流新模式,构建一种新型湾区文艺合作关系”。

田沁鑫则认为,艺术节的本质是搭建一座“文化共通、情感共鸣、发展共赢”的桥梁,能为区域文化融合发展注入不可替代的凝聚力与推动力。她建议,进一步加强区域合作,整合粤港澳三地的艺术资源,形成更强大的艺术合力;同时,积极拓展国际交流与合作,让大湾区的艺术走向世界,提升大湾区城市在全球艺术生态中的地位……

以上种种建议,或可为大湾区艺术节下一个五年的发展提供有益参考。

文 | 记者 黄宙辉

统筹 | 邓琼