10月18日,第二十四届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”在上海拉开帷幕。

作为文化周的核心活动,“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”登陆上海美术馆(中华艺术宫),“掏家底式”亮出约800件(套)广东美术精品力作,规模空前。

羊城晚报记者专访中国美协理论与策展委员会主任、中国美协理事尚辉。

羊城晚报:您如何看待此次广东美术百年大展在上海美术馆(中华艺术宫)亮相?

尚辉:我觉得此次在上海展出的广东美术百年展览尤其重要,它不仅是广东美术百年发展历程的一次回顾,还能让观众了解从19世纪末至今中国美术的发展历程。

从某种意义上来说,这个展览有力地证明了,广东美术占据中国现代美术半壁江山的历史地位和作用。这可能会让公众重新认识广东在中国现代美术发展中的历史和地位。所以我看了这个展览以后特别震惊,此次展览可能是对上海艺术家的一个巨大挑战,甚至是对长江三角洲艺术家的一个挑战。

因为它的面貌特别整齐,它所体现的“其命惟新”的思想内核是强劲有力的。上海和长江三角洲的艺术在某种意义上和传统比较近,与广东还是有很大的区别。因此我相信,这个展览一定会在长江三角洲引发广泛的学术影响和社会影响。

羊城晚报:回顾广州过去百年的美术发展历程,对当下的文艺创作有怎么样的启示?

尚辉:我们今天处在视觉文化的新时代,我们也把视觉新质当作艺术发展的重要驱动力。

但是如何理解这个其命维新,我觉得有两个层次:一个方面就是视觉文化的发展和素质,图像的到来给予我们更多的冲击和手段,那么如何借用数字图像来生成现当代美术作品,这是时代给予我们的第一个课题。

我觉得这个展览给了我们一个很好的回答,这个展览让我们看到了广东在国际交往上,在进行现代视觉文化上进行了崭新的探索这个展览给予我们第二个最重要的思考就是既要创新,既要发展视觉新质。

这个视觉新质还可表达中国人此时此刻的审美感受,并和社会感受紧密结合在一起,重要的是这种视觉新质一定要中外艺术的传统紧密结合在一起,可能这样不变异不变形的视觉心智,才能够更加贴切地符合我们当代人的艺术创造。

羊城晚报:看完整个广东美术百年大展后,您从中解读出怎样的信息?有哪些名家名作给您留下深刻印象?

尚辉:这个展览我觉得特别明确地告诉我们,广东美术的现代性实践是从那个时候开始的,“二高一陈”的实践并不仅仅是广东的,比如说他们的主要思想是在上海这个地方萌发并进行推广。

像当时候陈树人所写的新技法,新国画,实际上就包含了融汇古今中外的这样一种艺术理念。融汇古今中外看似是“二高一陈”提出的,实际上它不是仅仅体现在岭南画派,它体现的是20世纪中国美术,尤其是传统美术,在进入现代社会的时候,有什么样的想法,有什么样的实践路径。所以从这个角度上来讲,融汇古今中外是20世纪中国现代美术的发展口号和路径。

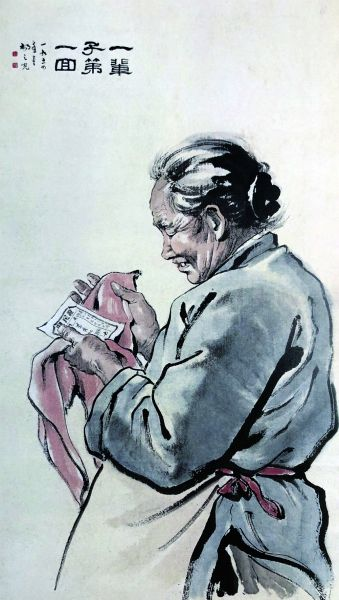

在大展里我们可以看到杨之光的《一辈子第一回》这件作品,这是美术史上人人皆知的作品。这件作品一方面表达的是写实素描和传统理论的结合,但更重要的是《一辈子第一回》表现的是普通劳动者他也有了选票,这才是中国美术现代性的最核心内容。

就是它表现的不仅仅是语言上的变化,更重要的是它表现了什么样的人的关系,人和社会的关系,或者说新中国的建立通过这张画表达的是人人平等,人人有选举权。所以这张画在中国现代美术史上的定义可能会超过其他的作品,因为它的社会内涵是深刻的。

广东美术给20世纪中国美术在每个时期都提出了新的命题,每个命题的解答和实践也甚至都是广东美术家来做的。

我们抱着其命惟新,开拓创新的这样一种精神,这种精神一方面是要和时代结合,它才能有创新的意义,要和人民结合,他们才能够在画面中塑造人民的形象,创新才有了着落点。

文本 | 记者 朱绍杰 梁善茵 周欣怡 何晶 何文涛

摄影 | 记者 钟振彬 邓鼎园

剪辑 | 记者 梁岚

包装 | 记者 张惠鑫