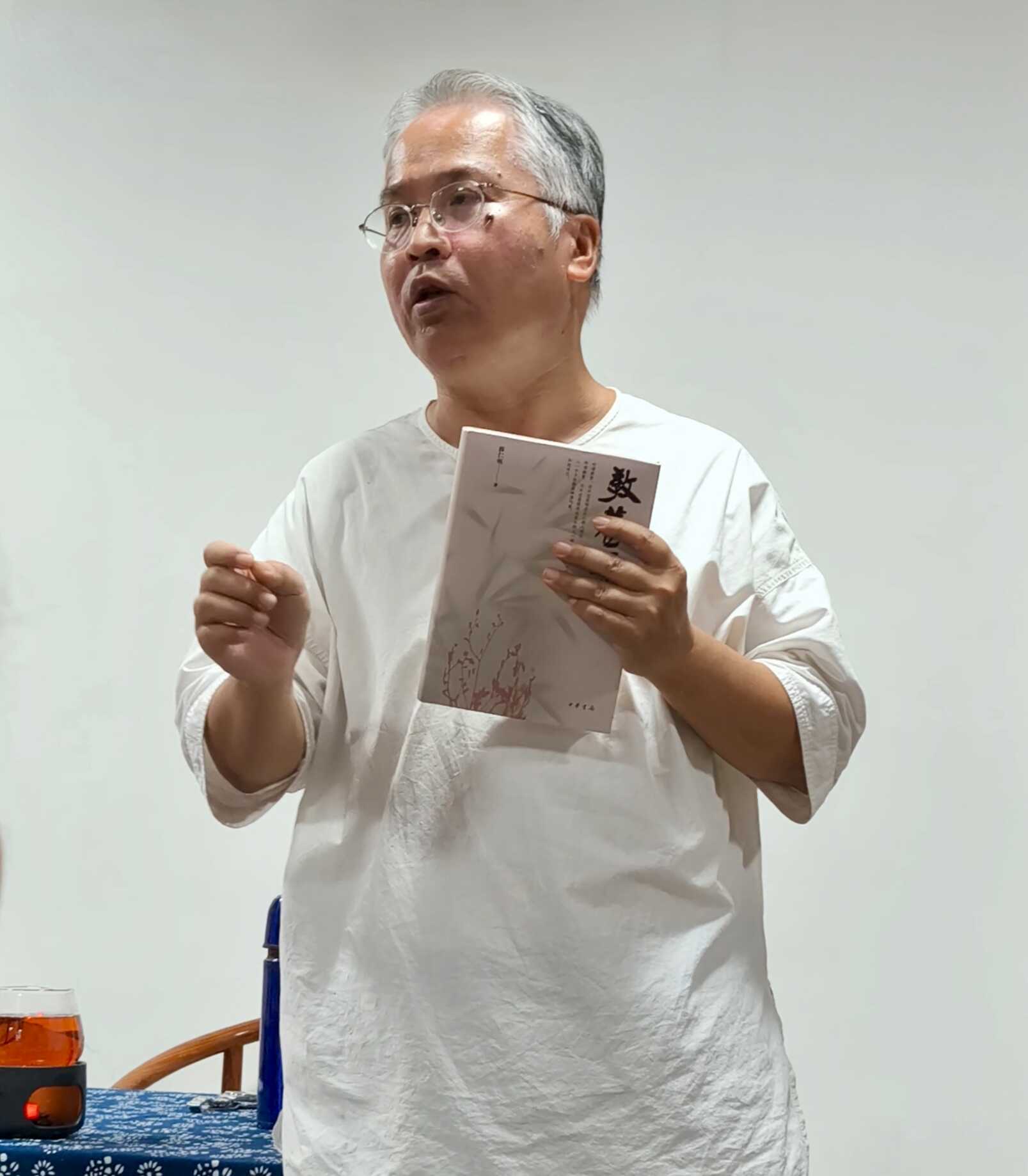

11月5日下午,台湾文化学者薛仁明携新作《教养不惑》亮相广州。新书发布会上,他结合其三个子女的成长经历,与读者共同探讨如何通过教育承继礼乐文明、通过行为与环境氛围带来文化熏陶等教育话题。讲座现场气氛热烈,座无虚席。

现在的孩子怎么越学越累?孩子是否需要父母的陪伴?读书更多是循序渐进还是惯性驱动?讲座伊始,薛仁明抛出了几个当代家长普遍关心的话题。

他以自己在大陆讲学期间以及三个子女在成长过程中遇到的教育困惑为例,讲述了西方个人主义教育被搬用到中国教育体系后的“水土不服”,强调回归礼乐文明根基的重要性,从“中国式教育”中获得从容与力量。

“接上”老祖宗的礼乐文明

“站在全国视角上看,广东地区的礼乐文明根基是独具优势的,广东的祭祀文化、婚嫁习俗都被相对完整地保留下来。”薛仁明以广东人过年“封红包”为例,他指出,广东红包的金额相对其他省份较少,这是广东人务实底色的鲜明体现,“分寸拿捏得好”。

薛仁明表示,礼乐文明建立在“各人正其位”的基础上,人与人之间有良好的流动。“广东人好相处,状态松弛”,他认为,听戏曲、吃早茶等老广生活习惯都是“乐”的体现。在本土传统文化的滋养下,广东人通常能活得安稳,活得踏实,活出精气神。

而针对如今不少家长或“鸡娃”或“躺平”带来的焦虑,他表示,礼乐文明是一套行为模式,既讲究规矩也讲究自在,在某种程度上可以跳脱出这“二元困境”。

他以大女儿主动从北京回台湾照顾长辈为例,总结中国礼乐文明的基地在家庭,应通过家庭教化使孩子获得能量。他说:“孔子倡导的‘仁’指的是生命的生生不息,跟人产生关系才有办法‘仁’,应让孩子接上老祖宗的礼乐文明,眼里有人,跟人有亲。”

阅读的本质是惯性驱动

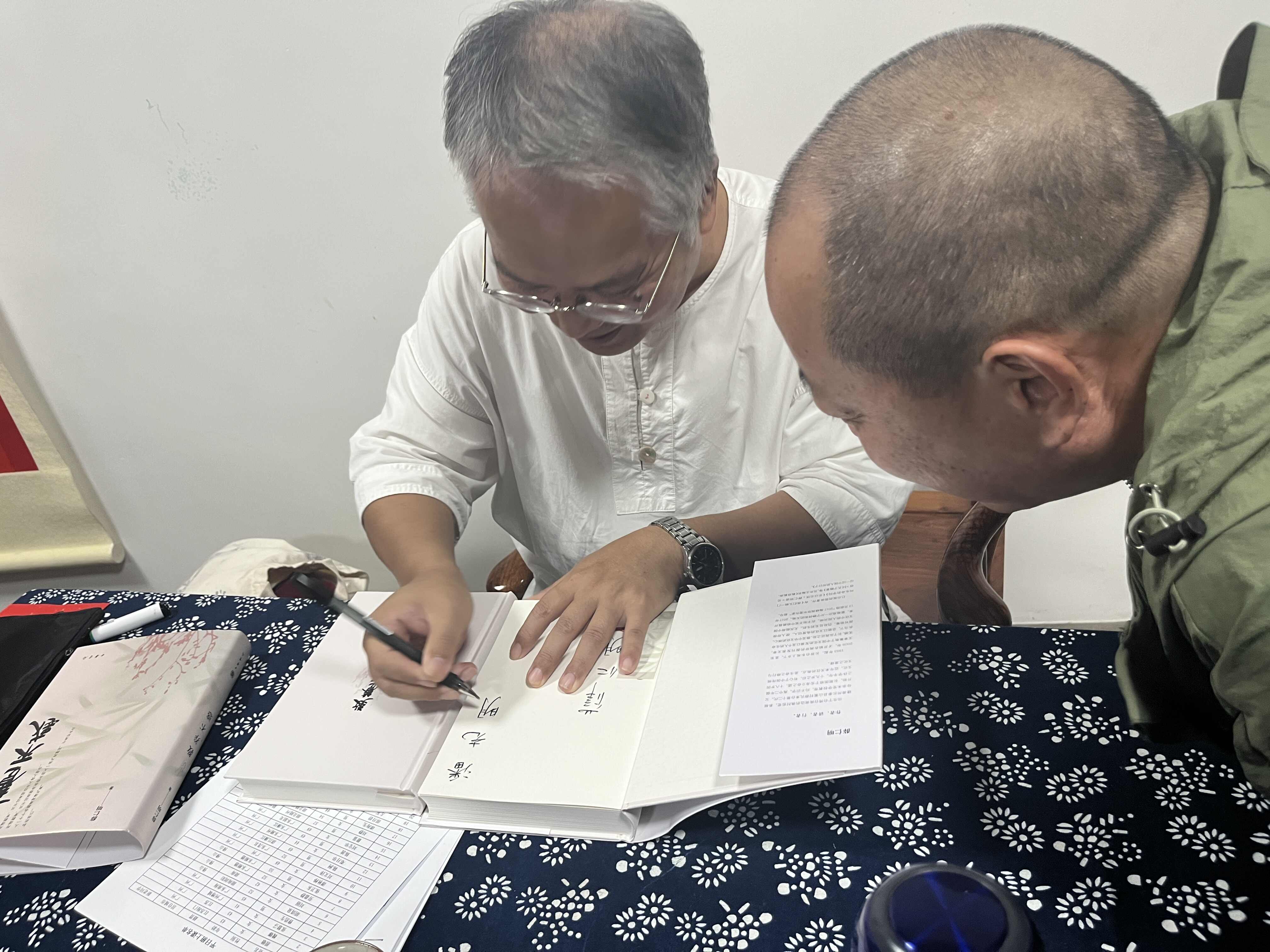

在新版《教养不惑》中,薛仁明另辟“儿女回响”一章,收录其三个儿女的9篇文章。据他介绍,他的三个孩子如今均在大学读书,自幼接触传统戏曲、古诗词和中医药,引导孩子在家庭和乡村里观察自然和社会。“我们小时候的家庭和村子,就是孩子最好的礼乐文明的熏陶场所。”他在《教养不惑》一书中写道。

自小生活在城市里的孩子,如何亲近农村、走近自然?对此,薛仁明表示,重要的不是寻找山清水秀的风景,而是让孩子去见“通情达理的风景”。在他看来,带孩子去名胜古迹旅游,对性情的陶冶可能没有人们想象中有帮助,最大的世面,是去见中国礼乐文明下的人与事。

论及孩子的阅读问题,薛仁明则指出,阅读的本质是惯性驱动,而不是循序渐进。他倡导家长应该培养孩子深阅读、读文字书籍的习惯,不要过分依赖绘本。

他以自己对子女的教育为例,他让子女读经典名著、看京剧《四郎探母》《平贵别窑》,让孩子与书中、戏曲中的人物共振。“戏曲教化我们如何保持平常心,做个光明喜气的中国人。”他说。

文、图|记者 梁善茵