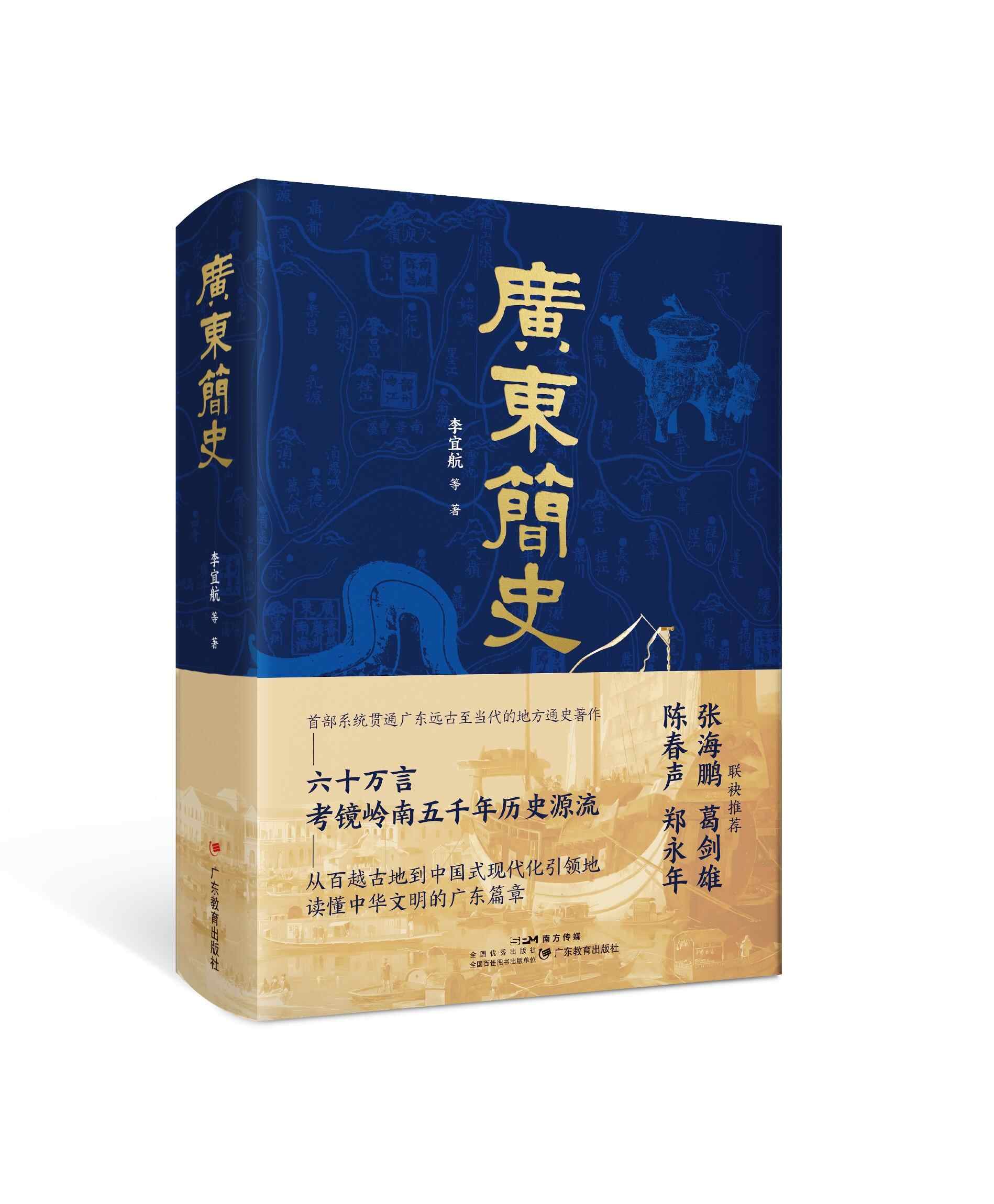

作为首部系统梳理广东从远古至当代历史脉络的地方通史著作,新近出版的《广东简史》汇集广东省社科史学界四十余载研究之精华,由广东省社科联党组书记、专职副主席李宜航领衔,广东省社科院历史与孙中山研究所(海洋史研究中心)骨干团队历时三年倾力打造。

全书依时间为序,分五编20章,从政治、经济、文化、军事、科技、教育、民族等多个维度钩沉史料,从古代海上丝绸之路的繁华商埠,到近代工业化的浪潮,再到今天粤港澳大湾区的经济引擎,带领读者走进一幅岭南社会的千年画卷,进而读懂中华文明的广东篇章。

如何在《广东简史》中读懂广东千年文脉、读懂中国改革基因,听听文史大家怎么说——

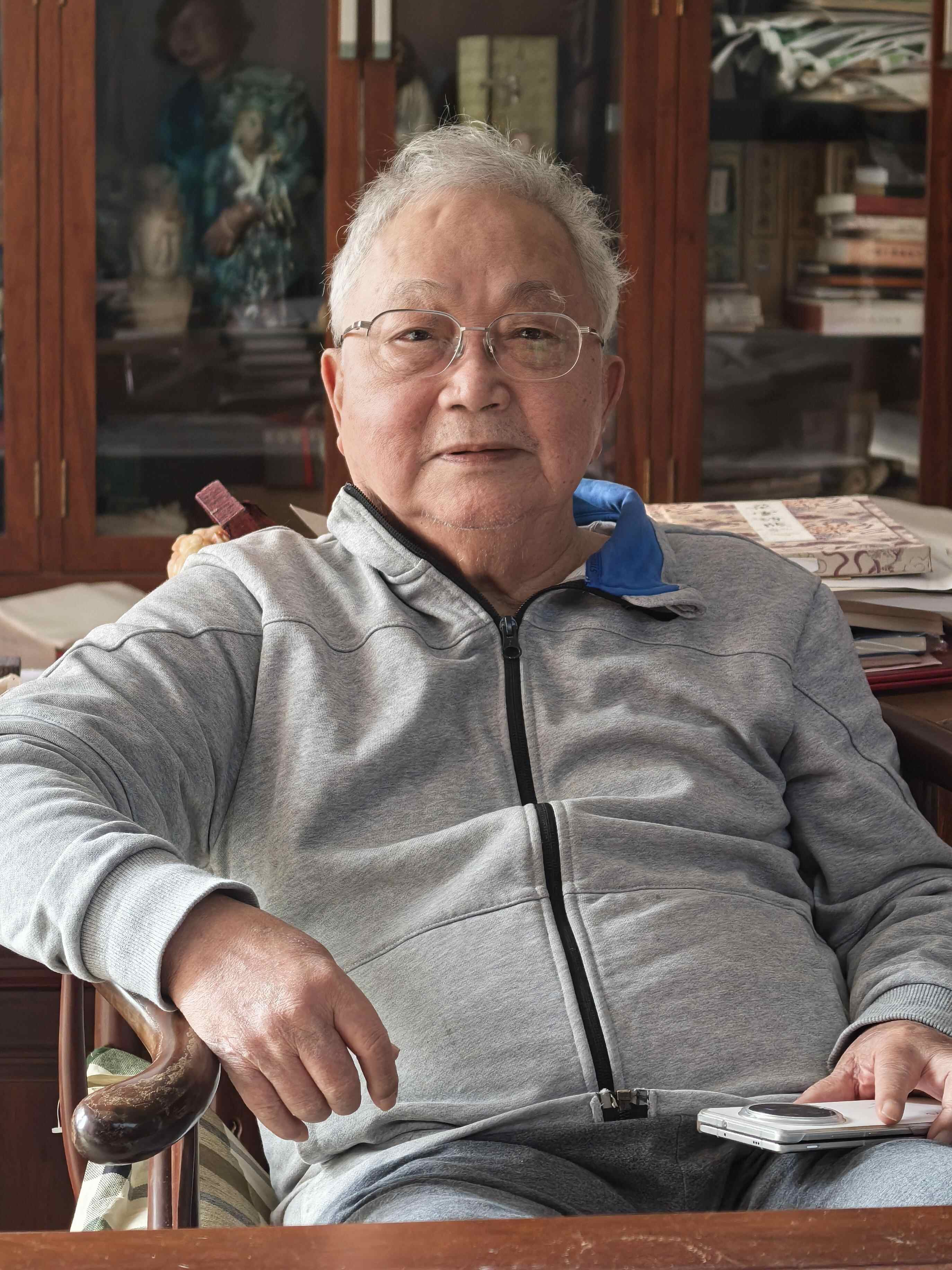

刘斯奋[作家、评论家]

一部给广东“起名字”的著作

岭南文化,是由三个源头“杂交”而来的:一是本地的原生文化,即以断发文身、干栏式建筑为代表的百越文化;二是自中华民族大一统以来,通过驻兵、移民、贬官等方式不断对本地施加影响的中原文化;三是由对外贸易带来的海外文化。这也就形成了岭南文化的三大特点:不拘一格、不定一尊、不守一隅。

“不拘一格”体现在务实性,因为当年广东有很多从北方南迁而来的,来到新地需要务实、不拘一格,“不论白猫黑猫,能抓到老鼠的猫,才是好猫”。这样才能在新的环境生存下来;“不定一尊”,就是对来自不同地域的文化有一种包容精神,加上广东自古没有传统意义上的“高门望族”,大家不看资历,只凭本事,因此造就了广东人的包容性;“不守一隅”指的是广东人的进取性,有的中原人来到广东寻找活路,如果生存不下去,那就到海外去,因此广东的华侨特别多,他们的闯劲是与生俱来的。不拘一格的务实,不定一尊的包容,不守一隅的进取,这就是岭南文化的三大特点。

今天的广州话,其实是当年秦汉时期的“普通话”。赵陀带着五十万士兵下岭南,他们当时讲的就是粤语,因此粤语是很古老的语言。它保留了九声六调,保留了最纯正的中原文化,是古汉语“活化石”。实际上,珠江三角洲的文化也是“活化石”。南宋时期,中原人从珠玑巷分散至珠江三角洲各地,将他们的生活习惯、文化娱乐等带过来,形成后世广府民系的重要组成部分。

另一方面,广东人长期比较务实,“光生孩子,却不会给孩子起名字”,也因此不太重视文化的积累、总结和提升。从某种意义上看,《广东简史》正是一部给广东“起名字”的著作。

蒋述卓[暨南大学中文系教授]

重塑对岭南文化的认知

《广东简史》的书写重塑了对岭南文化的认知。过去,岭南文化常被视为受中原文化影响为主,文化底蕴相对薄弱。然而,这部著作揭示出岭南文化底蕴实则深厚,不仅出土文物证明了岭南地区早有文明开拓,而且在发展过程中,积极吸收中原文化和江南文化的优秀元素,形成独具特色的文化体系。

在学术与思想史方面,《广东简史》深入挖掘了中原被贬官员如刘禹锡、韩愈、苏轼等对岭南学术文化和思想的启蒙作用,同时重点突出岭南本地文化学者对中原学术文化的传承与开拓。

书中提及的岭南学者众多,如牟子、陈楠、白玉蟾、慧能、张九龄、崔与之、陈献章、湛若水、方献夫、薛侃、陈澧、朱次琦、洪仁玕、郑观应、康有为、梁启超、黄遵宪、孙中山等。其中,对“白沙心学”“甘泉学派”“西樵理学”“王学粤军”、康梁思想以及孙文学说做了重点阐述。

此外,《广东简史》汇聚了数十位学术底蕴深厚、造诣颇深的学者之研究成果。例如,孙中山融合西方学说与中国传统思想,创立了影响深远的革命理论;康有为、梁启超在戊戌维新中,将儒家大同思想与西方近代革新理念相结合,推动了中国社会变革。这些思想成果充分彰显了岭南文化的创造力与深厚底蕴。

《广东简史》还深入剖析了岭南民俗的演变过程。书中系统梳理了岭南饮食作物与社会发展的关联,详细记录了岭南文化与中原各民族文化的交融历程,生动呈现了多民族文化在岭南地区的融合形态。这种融合特征在多次大规模移民中得以强化,最终孕育出独具特色的广东饮食文化及衣食住行习俗。这些方面恰恰彰显了岭南文化务实、开创的精神特质。可以看出,此书不仅涵盖宏观历史叙事,还通过风俗史等微观视角展开细致研究。

广东从来不是与中原、江南隔绝的“文化沙漠”,而是融会中原文化、江南文化以及西方文化的聚焦地和实验地。这也为广东从近代以来始终站在思想解放的前沿地、改革开放的实验地、经济发展的排头兵,奠定了文化基础。

安东强[中山大学历史学系教授、系主任]

第一部贯通古今的广东地方通史

广东省社会科学院具有编纂地方通史的学术传统。自蒋祖缘、方志钦两位先生主编的《简明广东史》于1987年问世以来,编纂一本新的《广东简史》已然成为令人望而却步的事业。“简史”之难,在某种程度上甚至在多卷本“通史”之上,因为既要能“贯通”,还贵在“简明”。“简明”并非删繁就简之谓,而是简明而扼要的双重要求。

以历史叙述的时间范畴而论,新刊《广东简史》在古今两个时间边界上都有自然的延伸。以古而言,《广东简史》努力汲取改革开放以来考古学的研究成果,在中华文明探源问题上突出岭南文化的组成因子,如关于磨刀山遗址的旧石器时代文化遗址的分析,可以与长江流域的旧石器时代早期文化进行类型比较。在关于广东早期人类活动轨迹方面,不仅借鉴了基因学对“澳美人种”的活动轨迹,而且结合考古学关于屈肢葬习俗在岭南地区和东南亚地区的分析,揭示了岭南地区古人类的生活形态。《广东简史》对于史前时期人群在岭南地区的活动、生活习俗、文化遗迹的叙述,使得广东史前文明的考古学谱系逐渐清晰。这也是全书的一大亮点。

此前《简明广东史》仅仅叙述到1950年广东全面解放的历史,无疑留下历史性的遗憾,而新刊《广东简史》专辟一编四章(即该书第五编)叙述新中国成立至中国特色社会主义新时代的广东历史,从各章内容来看尤重改革开放以来政治、经济、社会及科教文化。这也得益于编纂团队此前完成过《广东改革开放史(1978-2018)》的学术积累。因此,《广东简史》确实称得上是第一部真正贯通古今的广东地方通史著作。

江冰[广东财经大学人文与传播学院教授]

与“永远先行一步”的姿态相呼应

《广东简史》的特点有二:一是“简洁”,它梳理了广东从南宋末年到明代中期崛起的历史发展脉络,并用超过一半的篇幅聚焦于现代与当代,体现出对广东历史演进的重视;二是“前沿”,它紧扣1757年“一口通商”、1978年改革开放两个关键时间节点,广州迅速崛起,尤其是城市发展的突飞猛进,对近代以来历史的书写带有“正面强攻”的勇气。

近代,广东既是近代革命的策源地,也是中国进入全球贸易体系的重要窗口。尽管元明清三代对海洋多持保守态度,但香山地区(今澳门、珠海、中山)作为开埠通商的口岸,实际是中国最早的“特区”,在政治、经济、文化等方面,让一个古老帝国第一次接受了来自世界的气息。

《广东简史》对岭南文化基因的梳理与呈现,包括中原、本土、海外三个层面。岭南文化既受到由北向南传播的中原文化影响,又保留了本土特色,同时吸纳了海外元素,形成一种“三源融合”的独特结构。

《广东简史》的编纂团队勇于记录仍在变化中的当代进程,这与广东“永远先行一步”的现实姿态相呼应。书中对广东的崛起、探索与成就,都有清晰的表达,并为其未来的建设提供经验总结与宝贵镜鉴。如今,深中通道、港珠澳大桥等重大工程,通过交通连接起粤港澳三地,而《广东简史》则从文化上联通三地。

文字整理 | 记者 梁善茵 熊安娜

图 | 记者 何文涛

统筹 | 邓琼 朱绍杰