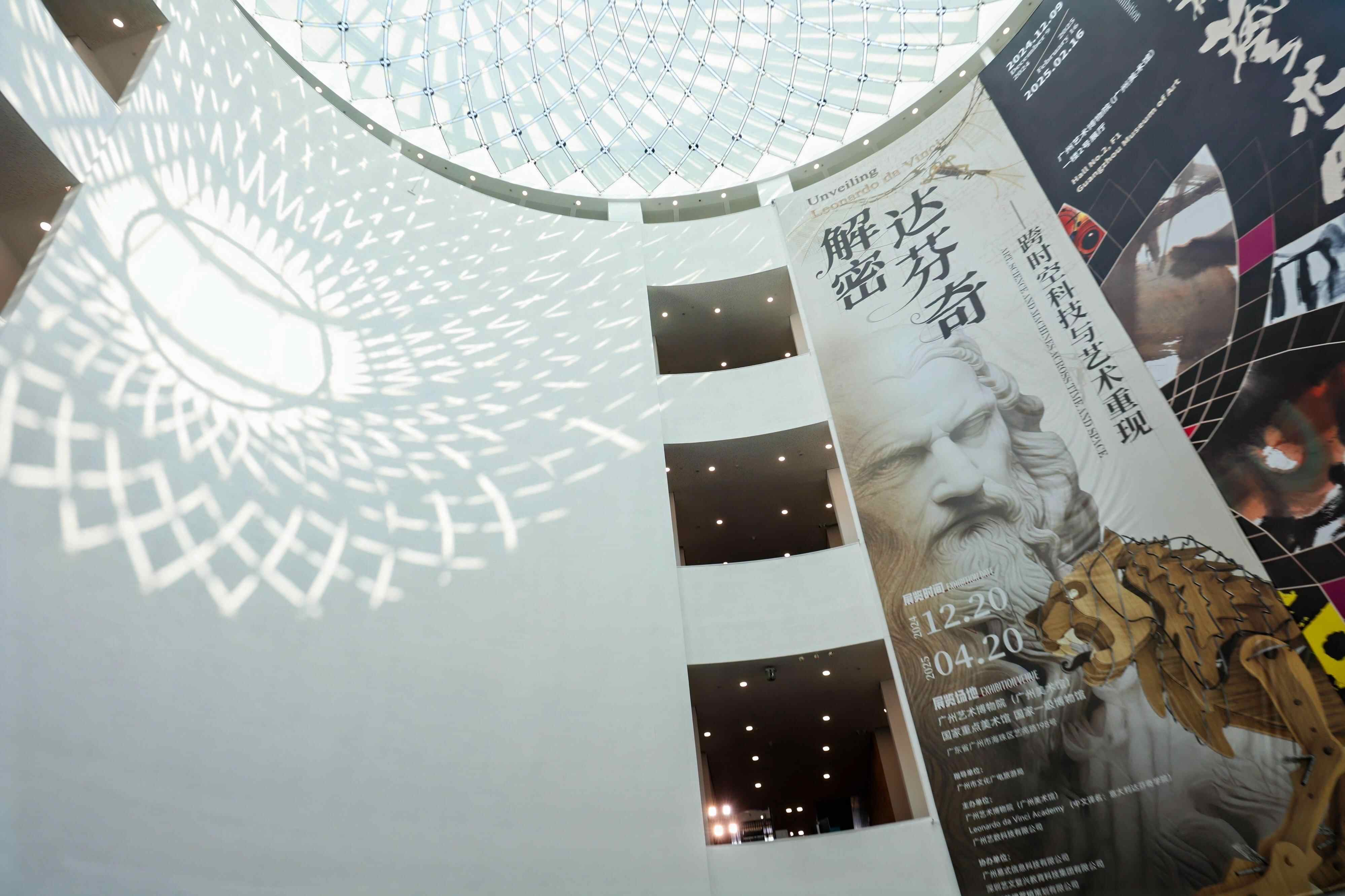

12月20日,“解密达芬奇——跨时空科技与艺术重现”展览在广州艺术博物院(广州美术馆)正式对外开放。

展览展出达芬奇珍稀手稿(数字修复)、现存古籍(收藏品)、现存手稿(收藏品)、画作(数字修复)、手稿复原重建机械等展品,结合AI、AR及VR等数字技术体验,为观众揭示达芬奇创作历程及创作细节,印证文艺复兴时期的中西文化互鉴历史背景。

该展览由广州市文化广电旅游局指导,广州艺术博物院(广州美术馆)携手意大利达芬奇学院及广州艺数科技公司主办。展期至2025年4月20日。

以艺术为媒,搭建中意文化桥梁

艺术无国界,文化共交融。今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年,此展搭建起连接中意文化、科学与艺术的桥梁。

在19日的展览开幕仪式上,广州市文化广电旅游局副局长、文物局局长刘晓明表示,这是广州艺术博物院首次引进的国际科教艺术展览,是全市博物馆系统举办的首个收费特展,是推动公共文化设施社会化运营、促进文化创意产品开发的一次创新举措和有益尝试。

广州艺术博物院(广州美术馆)院长、中国美术家协会理事、广东省美术家协会副主席罗奇表示,此次展览不仅是艺博院首次推出的收费特展,也是该场馆在探索社会效益与经济效益双重提升道路上的一次创新尝试。

意大利达芬奇学院创办人、首席策展人马里奥·塔代伊表示,历史上中意两国在文化与科技上的交流与融合一直从未间断过。本次展览揭示了古代中国的科技、历史与文化如何对达芬奇的发明和思想产生了启发性的作用。

展览将全球首次展出有史以来规模最大的飞行器重构和《最后的晚餐》还原场景等重量级作品,还带来了许多从未公开过的达芬奇机械和研究成果。

亮点纷呈,展现达芬奇研究成果

据记者了解,展览亮点纷呈,如在艺博院中庭展出14米超大型飞行器,向所有观众开放展示。

达芬奇通过细心观察自然中鸟翼飞行时的运动变化,深入理解当中的物理原理,以“飞鹰”作为灵感,提出了飞行动力的观念。

整座飞行器结构严谨,遵照达芬奇手稿设计进行重建,翅膀通过绳索和滑轮连接,飞行员甚至可通过移动手脚推动来控制翅膀。

《最后的晚餐》数字修复与重建场景,是本次展品中的另一亮点。原作品《最后的晚餐》为世界上著名画作之一,随着岁月的流逝,这幅作品经历了多次损坏。

马里奥·塔代伊经过多年研究,运用数字重建程序进行组合调整,尽可能复原该画作颜色与细节。观众可以借助数字工具和三维图形,“再现”1498年达芬奇本人创作《最后的晚餐》的场景。

展览上还展出达芬奇经典之作《老妇人肖像》,该幅作品可能为达芬奇现存真迹手稿之一,曾存留于《绘画论》(1651年版)末尾的一个夹层中。

画作《老妇人肖像》创作于1490年到1510年,展示了名为“梅伽拉”的老年妇女的怪诞头部与半身肖像,侧身面向右。与达芬奇所描绘的肖像《蒙娜丽莎》或《美丽的费罗尼埃夫人》不同,该画作描绘了真实个体的真实面孔,灵感或来自达芬奇在米兰街头所遇到的人民。

观众可以一睹这些原始而生动的描绘,感受达芬奇对当代的深入洞察和真实情感。

展览预热期间,艺博院已发起了一系列关于达芬奇主题的大湾区共融共创、全国文创创意征稿等公益公教活动。携手大湾区学子更深入了解达芬奇以人为本、开拓创新的价值理念。

文|记者 梁善茵 朱绍杰

图|广州艺术博物院(广州美术馆)提供