2024年6月3日是弗朗茨·卡夫卡逝世一百周年纪念日。

在这一个世纪里,卡夫卡从起初少有人知的业余作家逐渐变成为各国读者所熟悉的经典作家,被奉为现代主义文学之父、20世纪最伟大的德语作家之一,在世界文学史上占有一席之地。

卡夫卡深刻影响了一代中国作家,莫言、余华、格非、残雪等作家都公开表达过自己深受卡夫卡独特创作风格的影响。卡夫卡也与中国文化渊源不浅。从《往事一页》《一道圣旨》《中国长城建造时》到《变形记》《审判》《城堡》,卡夫卡不仅以中国为题材创作了多篇小说,也在其广为流传的作品中浇注了中国道家思想。

中国学者曾艳兵曾评价,卡夫卡的全部创作,就是用德语在西方建造了一座新的“万里长城”。

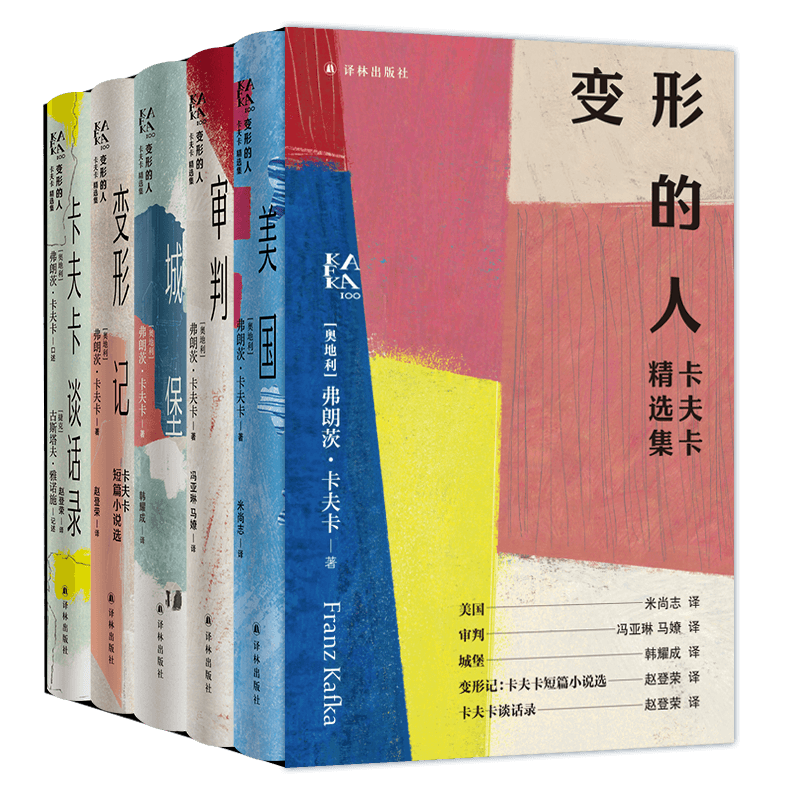

为纪念卡夫卡逝世100周年,译林出版社特别推出了《变形的人:卡夫卡精选集》,其中收录了《美国》《审判》《城堡》《变形记》《卡夫卡谈话录》。该出版社还于6月1日在上海举行了“卡夫卡:百年经典与永恒困境”的特别活动。

中信出版社推出卡夫卡百年纪念展,打造了一个小型的卡夫卡世界。企鹅经典推出《弗朗茨·卡夫卡日记》,首次以英文完整呈现他的日记。

英裔美国诗人奥登曾说:“卡夫卡的困境,就是现代人的困境。”他在作品中所描绘的个人身陷的人生困境,也成为现代人所共同面临的难题。

近年来,大众读者与流行文化对卡夫卡符号的追捧,映射出其作品恒久的经典性和超前的预见性。卡夫卡的文字如先知预言一般,在细微之处巧妙地撕开现实的裂隙,召唤同处于异化与孤独境遇中的21世纪读者。

正如复旦大学教授李双志所言,卡夫卡永远是我们的当代人,他跨越了时间的距离,跟我们共享了现代人共同面临的困境。在人类失去超自然的信仰后,面对所遭受的苦难无法寻觅到救赎之路时,卡夫卡用他那种密度极高而又非常冷峻的文字,让人们在某种绝望感中时刻保持清醒。

该如何理解卡夫卡的“绝望”?为何卡夫卡在中国乃至全世界有着如此庞大深远的影响力?时隔百年,卡夫卡为何又在年轻读者群体中再次走红?

为此,羊城晚报记者独家专访了中山大学中文系教授谢有顺——

常读常新不会过时的作家

羊城晚报:作为“影响了整个20世纪文学的品格和走向”的德语作家,卡夫卡的作品并不多,为什么会有如此高的文学地位?

谢有顺:成就多大与作品多少并无必然联系。卡夫卡是现代文学的精神起源点之一,他是20世纪真正的精神先驱,他的写作,为后来者划定了希望和绝望的限度,而且,至今也无人能够超越这个限度。他所呈现的人被腐蚀、异化、毁坏的景象,成了整个20世纪文学的基本经验和基本母题。后来的文学大师,几乎都曾在卡夫卡的精神向度里徘徊。

羊城晚报:在您看来,现在对他的研究、阐释是否有过度的倾向?

谢有顺:并无过度之嫌,相反,恰恰需要时时提醒现代人,我们是不是正在遗忘卡夫卡的存在?

羊城晚报:卡夫卡逝世已经一百年了,但是这个名字在爱好者中依旧有巨大的影响力。卡夫卡对中国作家影响最大的是什么?

谢有顺:从20世纪80年代开始,卡夫卡在中国成了一个嘹亮的名字,作为现代主义文学的鼻祖,他的象征方式、文体特征、经验记忆、精神线条都被中国作家所热切模仿,他甚至成了中国先锋文学最为重要的精神源头之一。

作家格非曾经专门写过《鲁迅和卡夫卡》一文,他从存在学的角度,论述了鲁迅和卡夫卡之间的精神血缘。也就是说,卡夫卡式的绝望和荒谬,同样能在中国心灵中产生回响。但问题就出在这里,二十多年过去了,谈论卡夫卡的人越来越少,以致现在的中国作家,可以轻易越过鲁迅、卡夫卡等人一直力图克服的障碍,在另一个精神地带安全着陆。

羊城晚报:在今天的中国,卡夫卡的作品及其代表的现代派文学还有市场吗?

谢有顺:任何伟大的作家,都只适合一部分读者。卡夫卡永远不会是畅销书作家,但他永远会有自己的高质量的读者。故事只是小说的基本面,小说的价值不在于故事,而在于如何完成一个故事。卡夫卡是常读常新、不会过时的。

真正的卡夫卡远比我们想象的复杂

羊城晚报:您在文章中提到卡夫卡并非一个病态、阴暗的人,据友人回忆,生活中的卡夫卡温和、健康且热情。也有其他研究学者提到卡夫卡是彩色的,不是黑白的。为什么大众对卡夫卡的认知和他友人的回忆有着如此大的反差?

谢有顺:在阅读中所了解的卡夫卡未必是真实的,有些作家善于把自己隐藏在作品背后,作品与作者之间存在差异是正常的。鲁迅的作品都显冷峻、尖刻,给人一种不苟言笑的感觉,但也有人回忆,生活中的鲁迅其实是幽默而温暖的,而且常常开怀大笑。小说主要是想象和虚构,不是作者的自传,它传递的主要是一种精神的真实、心灵的真实。

卡夫卡的亲友看到的,也可能是伪装,卡夫卡内心所体验到的不安、恐惧与绝望,也许根本无法言说,只能在内心的磨难中自我消化,从这个意义上说,作品内在的精神底色,或许才是一个作家永恒的面貌。也许我们过去所认识的卡夫卡是被简化过的,真正的卡夫卡远比我们想象的要复杂。

羊城晚报:奥登认为:“他(即卡夫卡)的困境就是现代人的困境。”这正是卡夫卡的作品能引起读者巨大共鸣的原因,他写出了现代人普遍存在的困境。您是如何理解卡夫卡笔下的“现代人的困境”?

谢有顺:“现代”二字,如果照着黑格尔、马克斯·韦伯等人的辨析,它不同于“古代”,是比之前的任何时代都更具进步性和优越性的时代,因此,它的合法性无法从过往的历史中获得,建构现代主体的方式,只能从自己内部来自我确证、自我立法,用黑格尔的话说,就是通过思辨来把握自身,把自己也当作客体。

康德说,“在理性面前,一切提出有效性要求的东西都必须为自己辩解”,可见现代人是在反思和批判中得以找到自我、生成自我的。这种自我辩解、自我确证的方式,正是卡夫卡贡献给我们的新的艺术方法,他的艺术没有过时,他所面对的精神困境今天也依旧存在。

羊城晚报:如您所说,卡夫卡的写作,永远忠实的是自己的内心,他的内心一直有着坚不可摧的东西。在您看来,这种坚不可摧的东西是什么?

谢有顺:他的内心中坚不可摧的东西就是他对世界残存的希望。这个希望具体表现为“不要绝望”,而文学和写作,就是他仍然心怀希望的象征。

绝望和希望胶着在一起

羊城晚报:“我是完全无用的”“我最擅长的事,就是一蹶不振”“一切困难将我击溃”“我站在通往办公室的狭长走廊上,每天早上被绝望侵袭”……卡夫卡写下的这些句子又引发了共鸣。您如何看待卡夫卡在今天年轻群体中的走红?

谢有顺:卡夫卡对生活的体验,完全是一种现代经验,一种异化的生活、僵化的制度对人的压抑和摧毁,即便是今天,很多现代人也都有同样的体验,所以他们认同卡夫卡,甚至在断章取义中找到与卡夫卡共鸣的地方,并不奇怪。

但阅读卡夫卡,并不是为了让大家更绝望,而是学习在生活的深处省思生活,不被现实所奴役,即便身处绝境,也要作出绝望的反抗。所以瓦尔特·本雅明认为,卡夫卡提供的是一个“中间世界”——既不是完全没有希望,也不是充满希望,而是有一点点希望。今天很多喜欢卡夫卡的年轻人也许就处在这样一种心境里。

羊城晚报:我们该如何正确认识和解读卡夫卡的“绝望”?

谢有顺:卡夫卡终生都在描写日常生活的磨难,以及权力系统对一个人的消耗和压迫,他把这些归结为是存在的无用与无能对自我的瓦解,他无法使自己获得存在的真实性,也无法找到拯救的力量,绝望就在这时建立起来了。

更重要的是,卡夫卡是一直带着这种绝望进行写作和生活的。从无用产生绝望,而绝望给予他力量,这种悖论式的卡夫卡母题,与我们当下的生存和写作,产生了强烈的对比。

卡夫卡的绝望是和希望胶着在一起。《诉讼》《城堡》都写了一种人在世界上无路可走的绝望处境,但卡夫卡毁掉的其实只是“人间的希望”,他一直没有停止过对“真正的希望”的召唤。他说:“倘若心中没有对某种不可摧毁之物的信念,人便不能生存。”“不可摧毁之物”一词表明,卡夫卡并不愿意被绝望吞噬,而是仍然相信有一种希望终将降临在自己身上。

羊城晚报:他的绝望与鲁迅的绝望有哪些共通之处?

谢有顺:他和鲁迅的共同之处在于,他们都是带着绝望生活的;不同之处在于,卡夫卡是有天堂,但没有道路,鲁迅是有道路,但没有天堂。

没有精神追问和绝望意识的文学无价值

羊城晚报:在您看来,卡夫卡对于今天中国文学的发展和创作还有其意义和影响吗?

谢有顺:当然,卡夫卡所昭示的受难、自省和抗争精神,仍然是认识生活真相最重要的方式,如尼采所说:只有经历过地狱磨难的人,才有建造天堂的力量。

羊城晚报:阅读卡夫卡,研究卡夫卡,给您的人生、写作与研究带来了哪些影响?

谢有顺:阅读卡夫卡让我坚定地意识到,没有精神追问和绝望意识的文学毫无价值。卡夫卡可以打开一个人内心的另一个维度,并获得一种对生存本身的敏感。

羊城晚报:能否给今天的读者一些建议,进入卡夫卡的世界有没有好的方法或者推荐的书籍、电影?

谢有顺:了解卡夫卡最好的方法就是阅读他的作品,他的作品数量并不多。也可以读读马克斯·勃罗德著、叶廷芳和黎奇译的《卡夫卡传》,或者莱纳·施塔赫著、任卫东译的《卡夫卡传》。

文|记者 孙磊 实习生 黎蔼慧

图|受访者供图