中国向来称作诗的国度,唐诗则是此中精彩的华章,无数文人墨客、专家学者,至今依然沉湎于她的风姿,为之欢喜赞叹,流连忘返。对于唐诗的涵咏品鉴,更是方兴未艾。然而,真正深入诗人内心、得诗家三昧者,并不多见。近日,中山大学著名古典文学研究专家黄天骥先生(后称著者),将数十年沉潜涵咏之心得裒为一集,名曰《唐诗三百年》(东方出版中心,2022年3月。后无特殊说明,均出是书,仅标页码),随手翻阅,不觉为其文字吸引,仔细捧读,又不禁欢欣鼓舞。正所谓守正出新,匠心独运,得唐人唐诗之真精神,实当下唐诗研究不可多得的佳作。

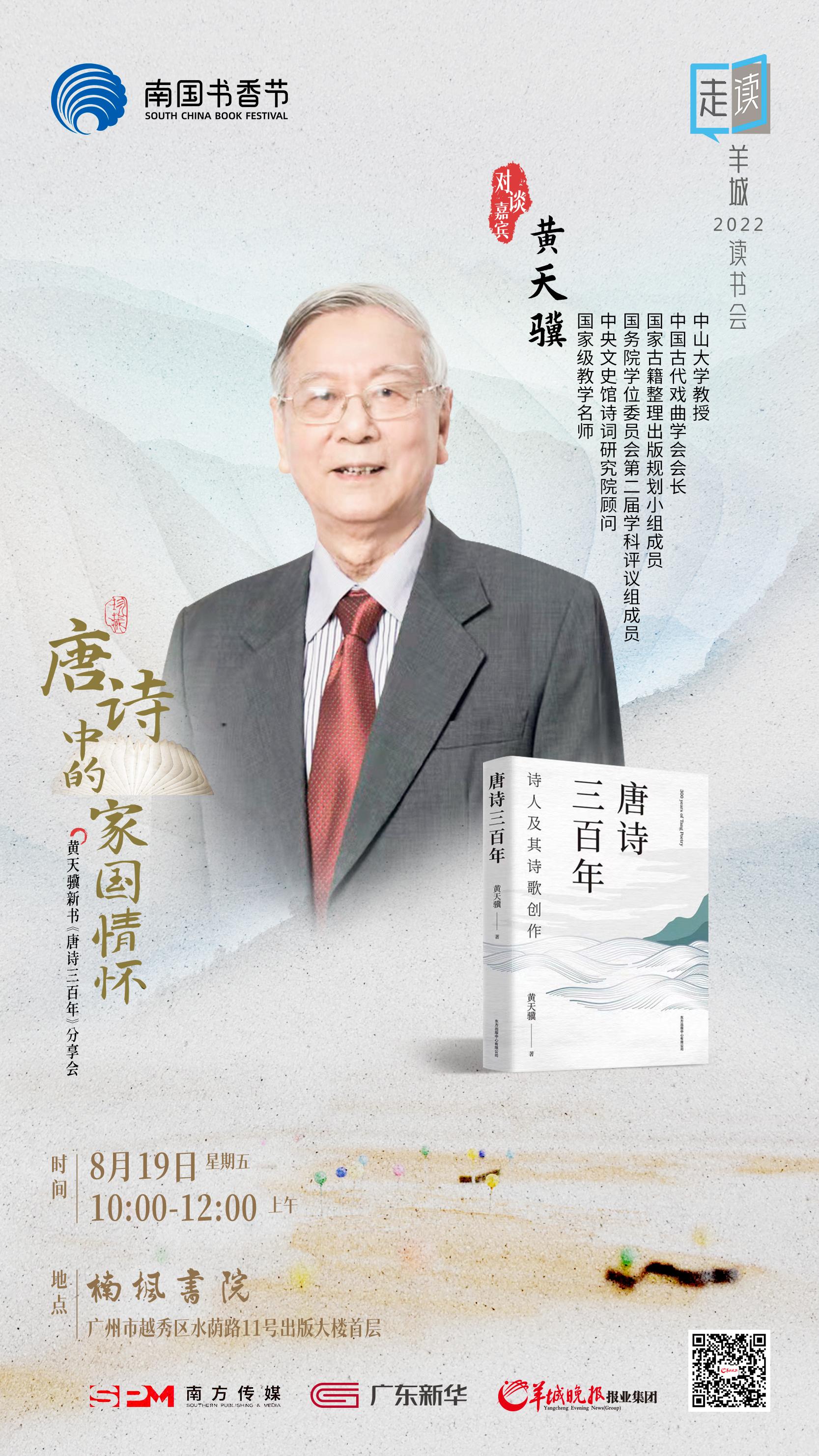

据统计,目前存世的唐诗约为五万五千首。其中妇孺皆知、堪称经典的唐诗选本,首推孙洙的《唐诗三百首》,收录77位诗文(含2位无名氏)的313首作品。黄天骥先生的《唐诗三百年》,与孙书仅一字之别,收录32位诗人的35首作品,诗歌又为孙书的十分之一。这不禁令人生疑:以此35首作品,能该三百年风貌?细读之,又不得不钦服作者选诗之巧,赏鉴之精,涉猎之广,唐诗三百年之风神,已备见于此。

首先,该书以诗人生年为序,表现出了通达的文学史观。已往的唐代文学研究,往往以初、盛、中、晚分之。这滥觞于宋代严羽,经元代杨士弘,至明代高棅而确立,目的是为了明代复古诗学张目。因此,便有不同的声音出现。如明末清初的钱谦益,称此乃“老师竖儒,递相传述”(钱谦益《有学集》卷十五,第707页),“使人不惧而笑,不病而呻”(钱谦益《牧斋杂著》,第442-443页)。盖以大致风格来说,似可作此分判;如果硬说某人定属某期,便显得机械而生硬。该书“只按诗人出生的时间,作大致的先后排列”。因为,唐代诗人往往生活在跨年代时期,不同年代的社会风气和文化思潮,自会映现在作品之中,也就没有必要“说某某是某某时代的诗人”。如此通达的文学史观,显然更加贴近唐诗发展的“本来面目”。何况,该书融贯古今,所论并不止于32人35首。为了揭示某人某诗的特性,从纵向看,作者往往溯流追源,上溯先秦《诗经》、楚骚,下该清代纳兰性德等人;从横向看,又将同时同题诗作条分缕析,铨衡优劣。如说秦韬玉的《贫女》,则将薛逢的《贫女吟》、李山甫的《贫女》逐一拈出评鉴,自见秦诗之优。这对初学者助益尤大。更可留意者,该书能以一人一诗,撬动时代脉搏。如开篇便借王勃《送杜少府之任蜀川》,称初唐诗歌如同刚刚成长的青年,目睹前程似乎光明在望,俯仰天地又觉得迷茫怅惘。王勃的创作“气旺则笔婉,豁达而神伤”,正好体现出初唐诗风的特质。又如,作者俏皮地称大历诗风不同于盛唐,因为他们是“无奈派”,形象概括出中唐诗人的特点。再如,著者由许浑的《咸阳城西楼晚眺》,谈到晚唐诗人诗风:在灾难频仍、人心思变,而宦官军伐互相倾轧、农民起义烽火四起之时,大厦将倾的阴影笼罩在世人心头,“发而为诗,便流露出忧思重重、凄惶伤感的复杂情绪”。如果将此诗与王之涣的《登鹳鹊楼》对读,“便可以清楚地看到初唐和晚唐诗风的变化”(第439页)。所谓“尝一滴而知海味,窥一叶而知秋”,该书堪称一部简明的唐代诗史,而其中的某些细节,却比一般诗史更为丰腴,也更加有趣。

本书看似以鉴赏为主,面向大众,实为著者精心结撰的学术著作,既潜气内转,又守正出新。所守之“正”,自然是传统诗学批评和治学路径。据初步统计,是书征引古代诗学批评著述八十余种,可见著者用力之勤,学养之富。承此,该书便有浓厚的学术气息。同时,著者善于将史料融会贯通,为己所用,读来倍感亲切,并无丝毫学究气和沉滞拖沓之感。当然,古代诗学批评也非尽善尽美。如提起王维其人其诗,人们大多想起苏轼“诗中有画,画中有诗”的评鉴。张岱说“摩诘一身兼此二妙,故连合言之”,也有此意。著者突发奇思,以为“诗中有画”在古诗中司空见惯,不算奇特;且诗中之画,多属动态而非静态。如果说“诗中有空镜头”,以全景、远景、近景等动态画面借景生情,抒写思绪,则更为贴切。又如,谢枋得评韦应物的《滁州西涧》:“乃季世危难多,如日之已晦,不复光明。”以景物附会政治。著者以为是痴人说梦,荒唐可笑。“野渡无人舟自横”,也不是后世画家由绘画透显出的“闲”,而是“无可奈何和萧瑟清冷的情调”,“流露出一丝无奈的情怀”(第261—263页)。再如,《唐诗摘钞》称卢纶“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”,“虽言雪满弓刀,犹欲轻骑相逐。一顺看,即似畏寒不出耳。”著者却说是“腐儒解诗,真不可救药”,究其原意,是诗人有意按下“休止符”,在“欲将”“不将”间做出短暂停顿,刻意引而不发,制造悬念,属于“神来之笔”。这也警醒我们:在诗歌鉴赏或文学研究中,不能唯古是凭,不可盲从。否则,身入陷阱而懵然不知。

著者曾说:“诗无达诂,但总不能离谱。”(第211页)如何才能不离谱?这就需要依托于以考据为主的传统治学路径。如王湾《次北固山下》末句,唐芮挺章所辑《国秀集》作“乡书何处达?归雁洛阳边”。唐殷璠所辑《河岳灵英集》,题为“江南意”,末句作“从来观气象,惟向此中偏”。何者为是?作者称:古籍整理有一基本原则,“必须采用最早出现的版本。”然而,芮本、殷本出现先后无法考订,怎么办?为此,作者另辟蹊径,以诗艺择去取,称:“芮本这首,在自然流畅中蕴涵着诗意,而且与含联、颈联的意象有内在的联系,殷本则只是交代性的描述。其末句‘惟向此中偏’一句,更是不伦不类。”芮本被《唐诗三百诗》等后世唐诗选本采用,“艺术水平远高于殷本”(第47页)。因此,“应该采纳芮本所辑。”不仅理据分明,也为古籍整理者提供了新的思路。

当然,如果过度执迷于无关宏旨的琐屑考证,反而如皓首不能穷经的儒生,令人生厌。著者在处理某些“疑难问题”时,也就显得通达透脱,颇有魏晋神韵。如著名的《枫桥夜泊》,乌啼是否为村名,江(桥)、枫(桥)是否为地名,作者以为无足轻重。因为,即使考证坐实,加上姑苏、寒山寺,诗中五个地名,“便很呆板,根本谈不上有什么美感。”(第244页)诗人看到的是否为枫树,也不必较真。因为,枫树作为一种符号,代表着“别离”,就足够了。甚至,也不必纠结“寒山寺”到底在哪儿。因为,唐代高仲武所编《中兴间气集》,此诗题为《松江夜泊》,宋《吴郡志》题为“晚泊”,似作于松江(今上海一带)而非苏州。这与公认的苏州寒山寺差异甚大。其实,“寒山寺”的奥秘,就隐藏在“寒山”二字之中。著者从寒山、拾得的故事说起,探寻他们身上彰显出来的与世无争、无忧无虑、率性而为、自由自在的禅宗精神,又结合诗中“对”“到”等无感情色彩之语汇,兼及张继的生平思想,说明诗歌透显出的佛禅意趣。承此,古人的“高亮殊特,青莲遗响”(《大历诗略》)、“看似口头机锋,却作口头机锋看不得”(《唐诗选脉会通评林》)等评赏,也就落到了实处。又如,许浑的《咸阳城西楼晚眺》,或题作“咸阳城东楼晚眺”,或题作“咸阳城东楼”。著者说:到底是城东还城西,“即使考证出来,也没有多大意义,反正这老先生登楼以后,有时东望,有时西望,意思也差不多。”(第428页)诗的首联“一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲”,与李商隐《安定城楼》首联“迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲”,颇为类似。著者通过考证,认为李诗作于开成三年(838)作,许诗作于大中三年(849)。两者间是否存在抄袭?著者没说,也没必要说。因为,唐代“不存在著作版权的问题”,可能李诗在前,许浑看到后有所启发,模仿某些词句,甚或有意挑战李诗,一见高下。反正二首题旨不同,艺术水准也不一。

自孟子拈出“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也”,“知人论世”遂为文学研究的重要法则。近代国学大师陈寅恪称“了解之同情”,也有此意。著者说:“‘知人论世’,正是了解和鉴赏文艺作品的门径”(第413页),“文学评论的任务,是要从对诗歌出现不合理表象的分析中,展示创作艺术的奥秘。”(第359页)要展示“创作艺术的奥秘”,“还原”格外重要:“艺术的分析,是需要从作品出现的矛盾中,探索为什么会出现这特殊的现象,并且还原作者思想情感的原意,才能体悟到作品的艺术魅力。”(第362页)如何才能“知”、才能“了解”呢?这就需要融入作者的生活经验和创作体验。因为,诗人是曾经生活在华夏热土上的鲜活个体,诗歌蕴含着他们的情感思绪,品鉴诗歌也要带有历史的温情,触碰时代的脉搏。如王闿运评王之涣《登鹳雀楼》:“不明说‘高’字,已自极高。”著者至永济,亲自登临鹳雀楼,至第三层最高处,确实使人胸襟开阔,却“似乎不算很高”,至少不能和大雁塔比。这说明,该诗的重心不在楼高,而是境界的开朗恢宏,并由此传达积极乐观的人生感悟。这就是盛唐精神!又如,王昌龄《出塞》“城头铁鼓声犹振”,“犹振”是战斗鼓声在耳膜中的残留。如坐高铁,走出车站,耳朵还会轰隆作响。借住当下的生活体验,领悟古诗的魅力,不仅带有阐释者的时代印痕,也使读者倍感亲切。

姚蓉先生在《序》中说,著者曾随詹安泰、黄海章等先生研习旧体诗词创作技法,是“广东诗词界的翘楚”,且众体兼工,自成格调。当下诗人体悟唐代诗人的诗歌,不仅无隔,且更得诗家三昧。于是,著者通过仿拟、改写等方式,再现古代诗人炼字之工巧。炼字是“选择最合适的字来表达情与景”(第141页),需要作者有非凡的语言文字驾驭能力。其实,炼字的过程并不神秘:“当诗人把意象化为文字符号,大脑皮质紧张活动,会有多种信息在记忆区域中闪烁。而哪一个符号,更能恰切地表达意象,诗人要经过一番选择、过滤、扬弃、确认。”炼字“并非追求采用怪僻的词语,而是需要写出新意。”(第277页)著者描摹得如此亲切自如,又有些夫子自道。如此,著者便能紧扣关键字眼,解析诗歌之妙,有时也别出心裁,通过更替其它字词,彰显诗人炼字之妙。有趣的是,作者以为,仅仅渲染速度之快,李白的《早发白帝城》可以写成:“朝辞深圳出房间,千里武昌一日还;两面鸟声啼不住,动车已过万重山。”“但这样的打油诗,能流传得下来吗?”(第165页)这说明,该诗意趣不在速度,而在轻快的曲调中,“笼罩着惊喜和骄傲之情”。原来,李白因为投靠永王李璘,被流放夜郎,屡陈贬戍途中的痛楚,以至“世人皆欲杀”(杜甫《不见》)。庆幸的是,李白未至夜郎,赦书忽下,“意想不到这么快便被‘落实政策’”(第174页),欢快之情可以想见。再如,为了说明诗意与韵律之关系,著者将苏轼《念奴娇》“大江东去”,改成“大河流去”,语义、音律皆符原作,却“缺乏激昂开阔的韵味”。如此生动的案例,便将诗歌技法、韵律等枯燥的理论命题,直观呈现在读者面前,真有“四两拨千斤”之奇效。

黄天冀先生向以研治戏曲知名,借戏曲说诗,成为他的“拿手好戏”。姚蓉先生在《序》中已经提到,著者以“净扮吏,老旦扮妇”,编排出一出戏曲版的《石壕吏》。原诗“室中更无人”数句,完美融入戏曲叙事,毫无违和感。官吏的蛮横凶暴、老妇的哀苦机智也跃然纸上,著者的巧思更令人钦服。著者时而插入戏曲片断解读具体作品,诗歌、戏曲双妙齐彰,辉映成趣。如说卢纶《塞下曲》其一“鹫翎金仆姑,燕尾乡蝥弧;独立扬新令,千营共一呼”,作者搬出了传统武戏《单刀会》,再现诗中将军之威猛、声势之浩荡:初有跑龙套者高举着旗帜上场,次则周仓执关羽“青龙偃月刀”上台。然后,在一阵锣鼓急槌声中,关羽迈开脚步,登场亮相,挥手发话:“众将官!”台上的演员齐声应道“在!”自会产生一种浩大的气场。再如讲许浑“山雨欲来风满楼”(《咸阳城西楼晚眺》)中的“蓄势”,作者搬出了包公怒铡陈世美。舞台上,先由书生慢悠悠地出场,接着“急急风”的乱锤震天响,王朝、马汉领着一帮跑龙套的演员分立两边。最后,包公踏着鼓点摔袖亮相,举手拍惊堂木,大叫:“把铡刀抬上来者!”众人齐喝:“抬铡刀!”鼓声震天之际,突然停住,全场静默。此时,铡刀未上,台下观众已紧张到极点。这就是戏曲版的诗歌“蓄势”!随着著者绘声绘色的描述,甚至让人产生一种想去看戏的莫名冲动。这是诗歌的魅力,是戏曲的魅力,而著者却让读者身临其境般,切身感受到这种魅力。如果没有对中国传统文化发自内心的热爱,是很难写出此种妙文的。当然,作者对电影、摄影、绘画、音乐等艺术门类,也是顺手拈来,可谓“十八般武艺样样精通”,读者观之便知,就不作赘述了。

晚明曹洞宗名僧觉浪道盛曾对戏曲演员说:“若不以我之精神,则提弄不出古人之精神,亦不能激发今人之精神。”黄天骥先生的《唐诗三百年:诗人及其诗歌创作》,堪称一部以今人的真精神体悟古人真精神的杰作,也是唐诗研究的一部力作。相信读者循着著者美妙的文字,自会领略到唐人唐诗的真精神。