11月24日,第九届茅盾文学奖获得者、中国当代著名作家金宇澄最大规模展览“繁花——金宇澄绘画展”在上海东一美术馆开幕。

展览由东一美术馆与云杪文化联合主办,谢晓冬策展,将持续至 2024年1月28日。

本次展览是金宇澄绘画原作最完整的集中呈现,精选了他近 10 年创作的 12 个系列、200余幅原作,演绎他画笔下的旧梦新影 ,勾勒出艺术家的创作变迁。

本次展览是金宇澄绘画原作最完整的集中呈现,精选了他近 10 年创作的 12 个系列、200余幅原作,演绎他画笔下的旧梦新影 ,勾勒出艺术家的创作变迁。

展览中既有金宇澄的“下乡生活”,也有他的“江南旧梦”“沪上独白”,尤为特别的是《繁花》插图手稿的集中亮相,包括与之相关的诸多手稿、设计等,总计近 40 幅,首次以最全面的面貌公开展出。

《繁花》出版十年,小说家成为画家

《繁花》出版十年,小说家成为画家

2013年,长篇小说《繁花》出版,《上海文学》编辑金宇澄以作家的身份被大众所熟知。过去十年 ,《繁花》已然成为最火的严肃文学IP——改编成舞台剧在不同城市上演,由王家卫导演的同名电视剧也将上映。

身处热闹与喧哗 ,金宇澄始终“不响”,比起小说,他就像自己写过的阿宝:夜深人静 ,独上阁楼。最近 10 年的金宇澄沉迷于绘画中,常常画到深夜两三点。

十年过去,作家金宇澄变成了画家金宇澄。“我是一个没什么计划的人,《繁花》出版后,很多人说里边配的插画很好,那么我开始想继续画,看能不能画得更好。现在画了十年,我的绘画是有变化的,至少从尺寸上来说,从小变大了。”金宇澄在接受记者采访时说。

他谦虚地表示自己没受过科班训练,不懂专业绘画的专业技巧,但他的画作中有故事。“我希望把自己的想法画出来,故事性是我希望表达的。”金宇澄说。

一开始只是画小小的插画,是为了打捞记忆,“写作过程中,用再多文字描述,也不及一幅画来得直接,插画是为了辅助文字。”如今画大尺寸的画,金宇澄会有更多美术上的考量,包括他所说的故事性。

“上帝对我蛮好,让我发现自己还可以画画。”金宇澄说,在20世纪70年代,他对美术就非常感兴趣,但当时遇到的都是喜欢文学的朋友,“如果当时遇到的都是画家朋友,说不定我从那时候就开始画画了。”

“上帝对我蛮好,让我发现自己还可以画画。”金宇澄说,在20世纪70年代,他对美术就非常感兴趣,但当时遇到的都是喜欢文学的朋友,“如果当时遇到的都是画家朋友,说不定我从那时候就开始画画了。”

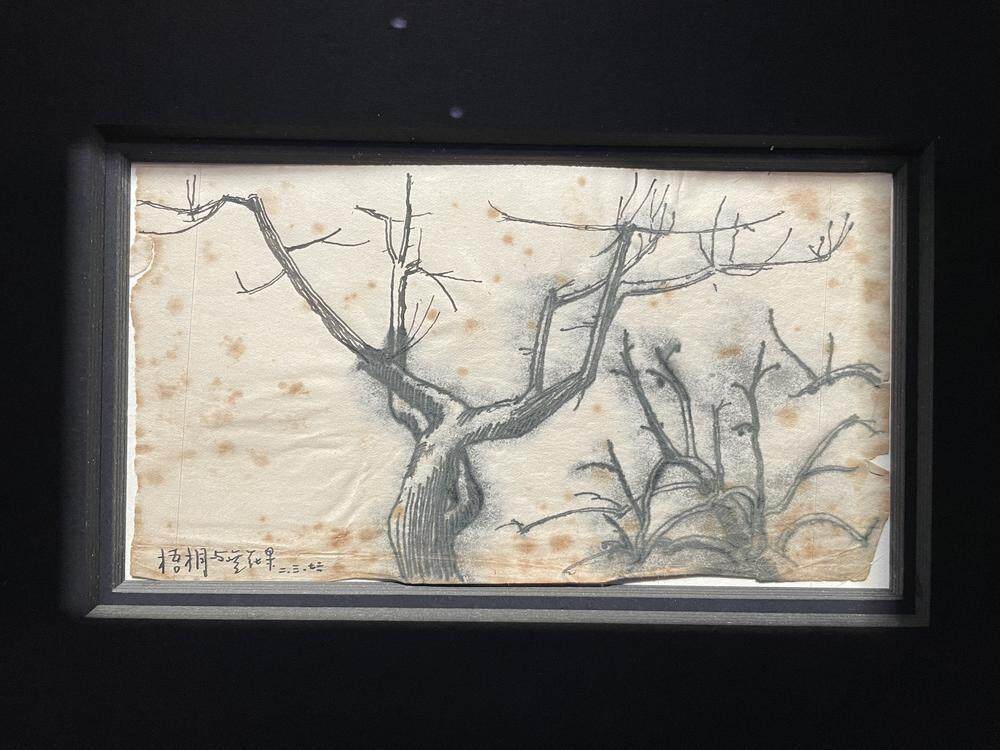

此次展览展出的最早一幅作品是1976年的《梧桐与无花果》。20世纪70年代,金宇澄正在东北当知青,喜欢读小说,意外发现东北农场宿舍里暗传一本破烂的国立中央大学(现南京大学)的《建筑系钢笔面教程》,这也是他翻看最频繁的美术教程。

结束知青生活返回上海,金宇澄在一钟表工厂当钳工 ,学了半年的机械制图 ,这也是他绘画起步的基础。《梧桐与无花果》是目前保留下来最早的一件草稿。

画作和小说互文,并非小说的“注脚”

《繁花》出版至今这十年间,金宇澄创作了一系列从尺幅、题材、媒介到画法各异的图像系统。近两年,他的兴趣转移到灰调的系列。

在一幅“蒸汽朋克”般的作品《背影》中,时间仿佛回到了20世纪30年代的世界工厂车间,机械管道相互穿插缠绕,秩序井然,淡淡的黑白灰透出冷峻感。它很复杂,又很简洁,似有隆隆巨响把你带回大机械时代,又仿佛忽然寂静地停在机械世界之外的另一世界。

策展人谢晓东认为,金宇澄的绘画和小说有互文性,但画作绝不是小说的“注脚”。

策展人谢晓东认为,金宇澄的绘画和小说有互文性,但画作绝不是小说的“注脚”。

著名艺术史学者尹吉男则认为:“金宇澄的画很复杂,有那种洞悉人情世故的老辣。作品的每个局部都不是简单的画面,在形式、内容上相互嵌套着,像人的神经一样复杂,思维极其缜密,充满了‘心机’,这种复杂跟天趣正好是矛盾的,但他结合得很完美。”

“‘文人画’有态度、有经历、有感言,主要靠书写议论,而金宇澄先生不着一字,全凭图像,也达到了寄言的目的,甚至更耐人寻味。”艺术家徐累说,墙内“繁花”墙外道,这是一个作家给画坛市井的隔空示意——画画就是有话要说,才有画要说。

文、图丨记者 何晶

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 刘星彤

校对 | 桂晴