他寄:“莫负月华明,且怜花影重。”她回:“待月西厢下,迎风户半开。”

展厅门口,普救寺垂缦下,张君瑞与崔莺莺传情寄信的案桌隔空相对。绕过半掩“美人靠”,耳畔萦绕《凤求凰》,两人的故事徐徐展开。展柜上的抄本、字画和瓷器在柔和灯光下更添几分温润,待观者静窥其详。

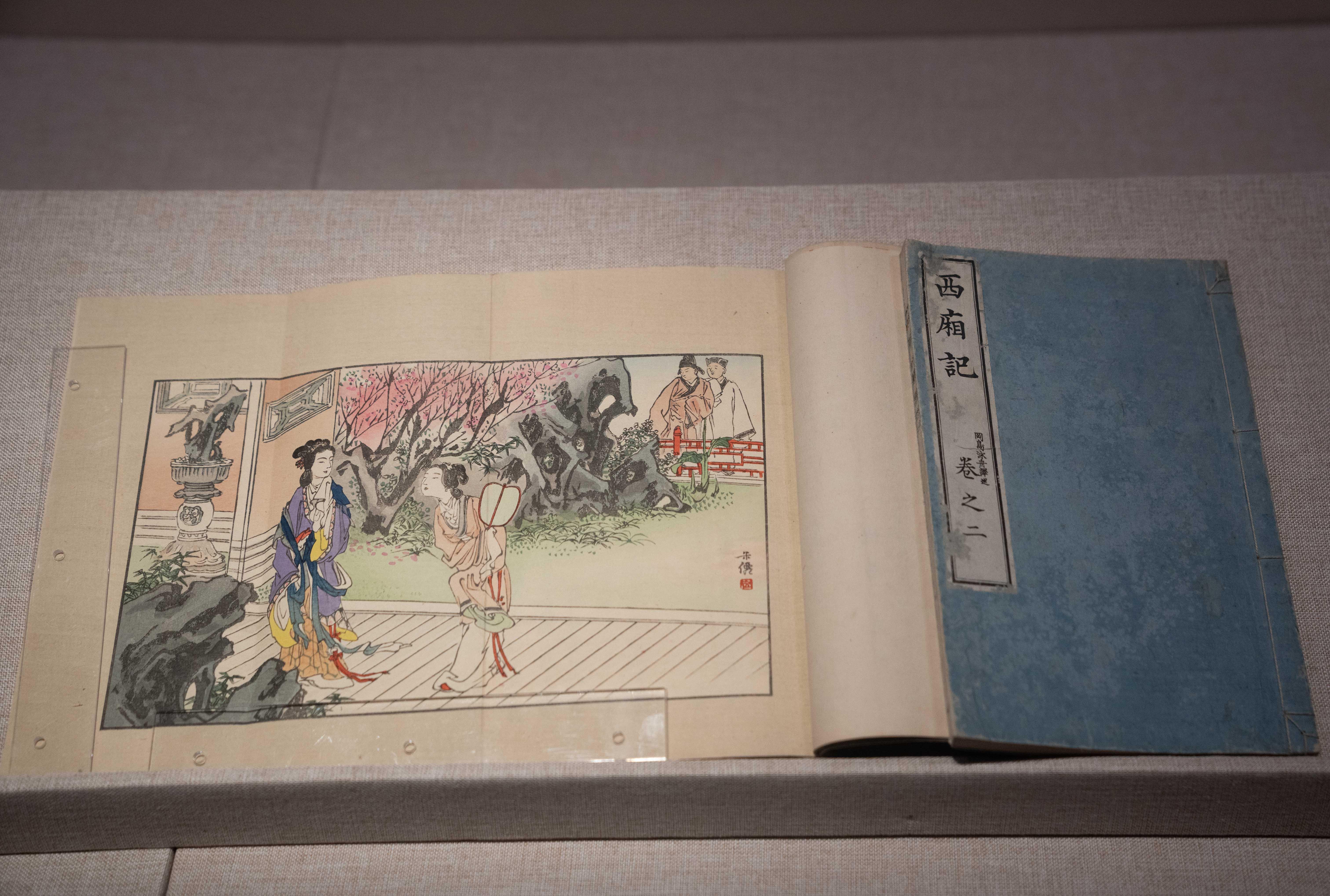

10月25日,“天下有情人——《西厢记》文化展”在广东省博物馆展出。作为文学经典系列主题的又一重磅原创大展,该展览立足于本馆珍稀馆藏,联合故宫博物院、中国国家博物馆、中国国家图书馆等13家省内外文博单位,遴选文物精品320件,多维度、全方位展示《西厢记》的历史价值和文化内涵。展期至2024年2月25日。

文学与文物互映

《西厢记》是书生张君瑞于普救寺偶遇相府千金崔莺莺,情愫互生后几经曲折,在智退山贼、劝服老夫人后终成眷属的故事。作为元曲的不朽典范,《西厢记》被誉为“天下至文”“千古绝技”,与《红楼梦》并称“中国古典文艺中的双璧”。崔莺莺与张君瑞生发于情的婚恋自由堪称“中国式爱情故事”的经典。

据策展人刘丹介绍,本次展览解读了《西厢记》故事中的美好情感,多维度、全方位展示传统文化经典《西厢记》的历史价值和文化内涵,推动古代文学经典与当代文化对话,挖掘其在物质、精神和中外文化交流方面的巨大影响。

此次展览依托西厢故事和西厢文物,借用元杂剧中“四折一楔子”的叙事结构“四步问情”,以图册古籍、陶瓷木雕等文物实物,介绍元曲的创作背景和演出形式,展现唐至宋元以来的婚恋观念的价值转向,突出呈现这一不朽名作的持久影响与永恒魅力。

“展览自去年五月筹备,最终挑选出具有代表性、能够展现《西厢记》在元代及明清时期广泛流传的藏品。”刘丹介绍,此次展出文物中,尤以一级文物、明代仿仇英和文徵明《西厢记》图册最具代表性。

此外,以西厢故事为纹饰的生活用品及艺术创作寓“情”于“物”,如清代铜胎画珐琅《西厢记》“锦字传情”图盘、清康熙青花《西厢记》人物故事图碗等。

“西厢瓷”见证文明交流互鉴

在此次展出的瓷器作品中,一件外形呈八角形,外壁配以胭脂红锦地开光装,碗壁绘有《西厢记》人物故事的大碗吸引了记者的注意。

据刘丹介绍,该碗名为“粉彩开光《西厢记》故事图潘趣大碗”,八个开光分别对应剧中八个场景:“莺莺拜月”“惠明送信”“白马解围”“红娘请宴”“月下听琴”“乘夜逾墙”“月下佳期”及“诡媒求配”。

张生与崔莺莺的浪漫爱情,深令西方消费者为之痴迷。此类大碗为当时欧洲人在宴会中用于调盛果酒的大碗,曾大量从景德镇和广州定制,被欧洲人称之为“punch bowl”,粤语谐音称之为“潘趣碗”。18 世纪起欧洲私人性质的宴会日益流行,也就带动了这类大碗出口量的不断增加。

以西厢故事为纹饰的生活用品及艺术创作寓“情”于“物”,以“物”传“情”,逐渐形成一系列的图像母题和表达范式,被广泛地应用于各种生活用品之上,甚至衍生出专门的瓷器品类——西厢瓷。

在中山大学中文系教授董上德看来,在《西厢记》与西厢瓷上,看到中华优秀传统文化中人性之美,作为外销瓷一种,西厢瓷牵星过洋,走进外国受众日常生活,成为不同文明的审美对象,留下了中外文化交流、文明交流互鉴的千古佳话。“西厢瓷主要是当时老百姓的日常用品,瓷器上画了很多剧情场景,说明《西厢记》的故事已融入后世人的日常生活中,受到上流社会、国外受众的充分认可。”

理解中华文化的深厚博大

记者在现场看到,纸本设色的背景墙上写有和展品对应的词句,每件展品的背后都有其独特故事,延展文学与文物的内涵。

展览设计师李聪告诉记者,展厅以《西厢记》版画中的亭、廊及围墙作为空间隔断,“亭廊勾勒出女子闺房样貌,高低起伏的围墙则代表张生与崔莺莺爱情的阻隔,随着故事的发展,观众会发现围墙越来越低,最后消失不见,寓意两人突破了重重困难,终成眷属”。

董上德认为,《西厢记》的独特之处在于补缺,其中蕴含的情感文化与儒家礼制互补调和,成为古人探讨和表达情感的重要方式。

“宝黛共读西厢记是《红楼梦》里一个很著名的情节,由此可见《西厢记》是经典中的经典,从明代流传至今形成了历史性地位,得到历代读者的集体认可。”董上德认为,《西厢记》所描绘的爱情故事具有思想的超前性,表达了时人“愿天下有情人终成眷属”的美好愿望。正是这种人性之美,让《西厢记》“禁而不止”,打动历代中国人,也触动外国人内心最柔软的部分。

从字里行间的书写,到笔墨丹青的描绘,再到瓷里釉外的凝彩,“天下有情人——《西厢记》文化展”以时间线索为脉络,帮助观众走进古人的情感生活。董上德认为,观众可以通过《西厢记》这一经典个案理解中华文化的深厚与博大,展品背后细腻情感与每一个人的精神生活息息相关,富有启迪意义。

文 | 记者 梁善茵 朱绍杰 文艺 通讯员 粤博宣

图 | 记者 邓勃 潘俊华 刘畅

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 陈晓楠

校对 | 马曼婷