暨南大学文学院为响应国家对基础学科人才培养和新文科建设的相关要求,深入探索人才培养新模式,制定并推进“文史拔尖学生培养计划”,在全院范围内成立了“振铎班”,进行小班制、导师制、个性化培养。

学院为此举办了系列特色活动,其中“振铎沙龙”以首届振铎班学生和导师为主体,围绕郑振铎先生的生平历程、文学创作和学术研究展开研讨。

现从振铎沙龙的本科生习作中,撷选优秀作品刊登,请读者批评指正。

(程国赋 王京州)

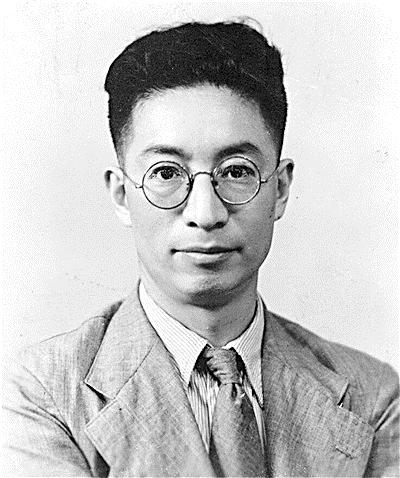

“家长里短”中的“血与泪”

郑振铎是我国现代著名学者,虽然他不以小说创作闻名,但其小说依然在现代文学史中占有独特的地位。在他的小说里,家庭题材的作品数量尤丰。这些家庭小说多以质实的笔调叙写“家长里短”,却并不流于单调乏味,而是以特殊的方式呼应了郑振铎“血泪文学”的号召。

正如郑振铎在自序中所言,他“对于旧家庭、旧人物,似乎没有明显的谴责”。在《书之幸运》中,他叙写了家庭中的矛盾,但并没有强烈的批判倾向,而是以平实的笔触呈现这一日常且正常的现象,再现夫妻之间争吵后又和好的始末。

郑的家庭故事里,有不少篇目是在对生活琐事的书写中、在“未免的几分眷恋”中显露出淡淡的温情。《猫》也是一篇体现人道主义温情的作品,“温情”的背后折射着现实问题。

《猫》是郑振铎小说集《家庭的故事》的第一篇。与重在揭示旧秩序之罪恶的家庭小说不同,《猫》的字里行间并没有流露出对社会现实的尖锐批判,只是呈现出家庭的日常小事和“我”置身其中的所感所思,从中可以看到隐于家庭琐事中的人性与阶级问题。

通过书写“我”与家人三次养猫又三次失猫的经历,作者自然地将对人生与人世的思考包含其中:“我”家的人看似十分爱猫,但细思之下即可发现,这种“爱”其实是功利之爱,其本质不过是为了取悦自己。

当第一只猫“忽然消瘦了”,行为出现异常时,“我们”虽然“很替它忧郁”,但在行动上却只是“设法逗它”,并不曾尽力改善其身心状况,没有发乎内心的关切之情。

第二只猫亡失时,“我”虽“诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人”,但这一想法也恰从侧面表明:在潜意识中,“我”不过将猫视为某种“东西”,某种物品。第三只猫外形丑陋、个性忧郁,不仅无法像前两只猫那样凭着活泼可爱的特性讨得人的欢心,反而无辜受冤,成为人们发泄怨怒的对象。

在小说中,第三只猫的遭遇与张婶的经历彼此映照,具有某种对应性。芙蓉鸟被吃后,在毫无证据的情况下,第三只猫被怀疑为食鸟凶手,由此遭受“我”的棒打,家中的佣人张婶也因“没有看好猫”而备受责备。

作者专门将笔触伸向佣人的受责,通过微小的细节,揭露以张婶为代表的下人在“我”家的地位。在“我”家中,“我”和家人是“主人”,是权力关系中的上位者,而张婶是佣人,天然地处于弱势地位,即使“我”的妻子不明真相地斥责张婶,张婶也“不能有什么话来辩护”。

猫在无辜受打时难以为己申辩,张婶面对“主人”的责备也唯有保持沉默,二者具有惊人的相似性。这种相似为小说增添了一重隐喻意味,“猫”被赋予了更广阔的象征性,与以张婶为代表的下人,乃至广大社会上的一切弱势群体,产生了内涵上的交叠。

此种隐喻使小说产生了更深广的意涵,也体现了作者对幽微人性的深刻洞悉和对现实人世的自觉反思。

1921年6月,郑振铎在《文学旬刊》第6期发表了文章《血和泪的文学》,在此文中旗帜鲜明地呐喊“我们所需要的是血的文学,泪的文学,不是‘雍容尔雅’‘吟风啸月’的冷血的产品。”

这种号召并不是完全否定其他题材的作品,只倡导书写出“血”和“泪”,而是强调在当时的时代背景下,文艺创作者们当肩负起时代的使命,关注现实之困,以“革命之火”“青年之火”照亮变革的道路,给予挣扎的世人以力量。

细察以《猫》为代表的作品可知,郑振铎倡导的“血泪文学”并不意味着简单地堆砌血腥暴力、痛苦悲伤的元素,而是通过细腻的文字展现世间百态与复杂人性,重要的是包含个人对人生人世的积极关注、独特思考与真挚的情感。

“血与泪”的呈现不是僵硬的理念灌输,而是在对现实生活有细致观察与真切感受的基础上,在文学中发出“生的呼声”,自然地发露情思,以文章照见人世,照见人生。

文/张铭桐 陶俞佑

“听钟人”的最后一课

周而复始的一天,时隔多年又一次划过了我的脑海。他的一句“现在下课”,数十年的时光便回过头来,朝着熟悉的背影深情凝望。他眼中的记忆之景、他的鼻息陈旧而温情、他的口中空无一词,却在努力,说出今夜关于黎明的孕育。

“孤岛”的沦陷危机来到了眼前。“看到一个日本兵或者一面日本旗经过校门时,立即停课,将这所大学关闭结束”。所有人屏住呼吸聆听,严肃地等待着那一刻的到来,它的生命将决绝地走向终点。

我从很遥远的梦境走来,带着一把钥匙,打开这段生锈的历史。恰逢太阳神采奕奕地晒着,迎面是一位清癯浓眉的中年男子,我听见他怀里的响动。

他说没有伤感、没有悲哀,只有坚定的决心,沉着异常地等待着,等待着最后一刻的到来。“我这门课还要照常地讲下去,一分一秒钟也不停顿,直到看到了一个日本兵或一面日本旗为止。”

这最后一课格外的亲切,敌人却正在一步步逼近。他听着怀里的钟,连通着心脏,一下一下地敲击。沉重的车轮碾过路面,直到十点三十分,几辆载着日本兵的军用车经过校门,血红的旭日旗在空中飘荡。

他沉着地合上书本:“现在下课!”一个人走出了教室,一群人接着出来,有着闪电般决心的人们,也不怕听到雷声。只是黑暗压住他们,低低地吼叫。就这样,暨南大学在上海短暂地结束了它的生命。这个时刻,仿佛没有什么特殊的含义,挂钟的金属悬锤,停在了上午十点三十分。

很多年过去,在高楼大厦林立的城市,他的肩膀依旧挺拔,面容平静地向我走来。我听见他怀里温存的岁月与时针,在字句碎出的空地里,我好像一只没有时间的钟,摇摆于冰与火的空隙。

看着微信群里空白的消息,没有人通知继续上课,也没有人通知就此停课。我拿好课本,似乎带了些沉重的决心。天空下了小雨,雨水跌入眼帘,梦中相遇的人此刻位于记忆的最上游,绿色树叶的颜色低沉下去。走进教室,大部分学生都到了。大家心照不宣,这是2022年的“最后一课”。

雨下得越来越大,墙上的时钟一分一秒地走过,直到上课的钟声响起,老师徐徐走上讲台。岁月在她的脸上刻下了严谨的细纹,她一身的书卷气却比所有世俗的装束都得体。

“现在开始上课”,她翻开书本,讲述“最后一课”,声音一如既往的温柔,而今天更加坚定沉稳。老师专心地讲着,我们的笔飞速地记着,在纷杂的生活中,此刻的安逸也被迫进入了倒计时。暴雨声夹杂着吵闹声,窗外是密密麻麻的车辆与人群……11点40分,钟声响起了。

“现在下课”,老师合上书本,我们每个人都沉静地走出教室。天气早已转晴,太阳懒洋洋地晒着。路上的人很少了,只有满地的落叶倾诉着暴雨过后的消息,一切仿佛回到了最初的景象。

危机来临,也要坚守到最后一刻。数十年前,暨南大学文学院就有听钟人——郑振铎院长,危难之时,他不肯浪费一分一秒的时间,为学生上好“最后一课”;

时隔多年,暨南大学在广州涅槃重生,疫情肆虐,让它再次成为“孤岛”,而我作为亲历者,也上了“最后一课”,老师的沉着与坚守,“最后一课”的宝贵,让我明白了求学的真正含义:永远为能获取学识而庆幸。

远方似有钟声响起,热闹的人群涌进小路。我们共同听着钟声,在年轻心脏里的回音。彩虹门下,似有故人来访。一位清癯浓眉的中年男子,在某个阳光正好的上午走进教室,打开书本说:“现在开始上课。”

文/修慧杰

郑振铎的希腊神话译述的中国化气质

传统的中西方翻译理论都要求译作在内容和风格上要进行忠实且对等的传递,这就大大限制了译者的自由度。作为译者的郑振铎,在进行文学翻译时,则很好地把握了自由度的问题。

20世纪20年代,郑振铎开始对希腊神话进行翻译。当时的社会处在水深火热之中。在新文化和新文学思潮的影响下,郑振铎渴望“启蒙”,以让人们摆脱懵懂无知和愚昧。因而,他把眼光投向具有浓郁的人本主义色彩的古希腊神话,希求从神话中寻求到阐释现实的资源。

在译述希腊神话故事时,他发挥自身的创造性,不仅仅将其作为神话传说,还将自己的思想融入故事,隐喻和映射社会现实,让古老的希腊故事具有强烈的现实感和独特的中国化气质,其译述的希腊神话故事被认为“具有开风气和补空白的意义”。

在郑振铎的希腊神话译述中,多次出现“巫术、占卜”等极具中国色彩的活动。其中,“巫术”在故事中出现了七次。比如,在述说美狄亚坠入爱河,不可自拔地爱上伊阿宋时,西方阿波罗尼俄斯的版本中的语境是美狄亚中了爱神之箭,因此爱上了伊阿宋。

而在郑振铎的译述中,则带有明显的中国化气质。美狄亚是由于被“施巫”,才爱上了伊阿宋;在描写美狄亚帮助伊阿宋夺取金羊毛回希腊的过程中,郑振铎将埃厄忒斯在两方交战时占上风的原因译述为:“埃厄忒斯以‘巫术’使海风鼓满了他们的帆,却不吹到阿尔戈的帆上去”。

在郑振铎的希腊神话译述中,很多人物形象也具有中国化气质。在美狄亚的故事中,历来人们的关注点多在于她的冷酷与残忍,许多学者把美狄亚归入“恶魔”型的女人一类,而郑振铎在塑造美狄亚这一人物形象时则不同,介绍了其家庭关系,展现其备受父亲偏爱和手足疼惜。

这些描写在西方的版本中是不存在的,是郑振铎在译述过程中添加的,这让美狄亚的家庭关系极具中国气质。在西方版本中,在叙述美狄亚与伊阿宋的爱情时,美狄亚是不顾一切的,她无可救药地爱上了伊阿宋,在一股神秘力量的吸引下,她无法控制自己的理智。

而在郑振铎的译述中,美狄亚虽然爱上了伊阿宋,但由于“神族后裔、国王女儿、神庙掌管人”这些身份,让美狄亚的行为有所克制。

另外,在欧氏悲剧的《美狄亚》中,美狄亚在与国王克瑞翁的对话中始终保持着平等对话的姿态,即使国王下达驱逐令,美狄亚依旧神色淡然,毫不畏缩,具有强烈的个人意志;

而在郑振铎的译述中,则加入了中国化色彩,面对国王的驱逐,“美狄亚突然地跪在他足下,抱着他的膝啼啼哭哭的恳求他可怜她”,这时,美狄亚和国王的地位则有了强弱对比,二者不再是平视的关系,美狄亚的形象变得懦弱渺小。

郑振铎作为译者对希腊神话译作所作的创造性诠释,具有中国气质化的表现,可隐约看到当时中国社会的真实环境,对理解郑振铎的思想也具有重要的价值。

文/刘洋

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

编辑 | 陈晓楠

校对 | 朱艾婷