文/陈平原

去年十月,中山大学出版社推出我的《怀想中大》增订版,纪事感怀之外,更力图呈现20世纪80年代的校园文化及精神氛围。某种意义上说,七七、七八级大学生是有故事的,就看能不能讲好。

讲述大学故事,历史事件好说,大致轮廓也容易描写,缺的是生活细节。当初没记日记,即便有少量资料遗存,也都散落各处,一时无法寻觅。

十年前,为撰写《失落在康乐园的那些记忆》,我请中大中文系办公室帮忙,复制了我们当年的课程表、成绩单以及学籍档案等,这才使得文章“言之有物”。为何如此经营,我在该文“附记”中坦承:

具体到大学生活,“课堂”本是主要场景,但因缺乏“戏剧性”而常被叙述者忽略,以致你单看追忆文字,“会误认为校园生活就是这么清风明月,浪漫无边”。我之所以扣紧当年的课程表,讲述一大堆关于读书生活的“陈年往事”,而不涉及演戏、郊游、办刊物、谈恋爱等更有趣的场面,既是对历史负责,也是为了给大学生活“去魅”。

谈论作为特殊语境的70年代末、80年代初的大学校园,要的不是神采飞扬,而是真实可信。

这就要求作者在力所能及的范围内,尽可能博采旁搜。虽说尽心尽力,仍感遗憾多多——所谓“自家有病自家知”是也。

近期收拾存留杂物的旧居,发现若干新资料,终于有了重新写作的动力。这里的关键是若干实物,包括笔记、相册与留言本。

·笔记·

严格说来,两册古典文学课堂笔记的发现是三年前的事。这才有《怀想中大》增订版序的一段话:

多次搬家,留存的笔记极少,不知为何,古代文学的课堂笔记未丢失。翻阅开来,1979年9月13日卢叔度老师开讲《诗经》,1980年2月28日黄天骥老师开讲魏晋隋唐文学,1980年9月6日苏寰中老师开讲北宋文学,至于南宋及元代文学由吴国钦老师讲授,教明清文学的则是刘烈茂老师。因专心听讲,我的笔记不是很详细,同学中笔记比我精彩的大有人在。

这回重读四十多年前的课堂笔记,还是颇有感触:既感叹自己当初听课的认真,更对老师们的教学水平有较为深入的了解。

作为“文革”后招收的首届大学生,我们的课堂教学大多没有通用教材,尽可能详细地记录老师们的讲述,在那年头是通例。

我的笔记本,四分之一处画竖线,预留空白,以便记录感想或补充资料。这种做法,不知是哪位教师提醒的。重新阅读,很少发现真有水平的批注,大多是补充一点诗文或评论,便于复习考试。

比如听黄天骥老师讲曹操,便补充词语注释及前人评价,还有就是在《短歌行》处加批:“老师认为前面是曹唱,下面是客人唱。向来认为是主人一直唱下去”。

关于曹植部分,则补抄《白马篇》和《薤露行》,还有关于曹植“雅好慷慨”的解释,以及对黄老师仔细分析“惊风飘白日”,称“气氛很悲凉,这是比较概括地表现出建安时代很多人仓惶紧张的心理”,我加了批语:“抓得细,好!”

批注最多的是第二章“两晋文学时代”,右边红笔抄录了若干阮籍诗句,以及《晋书·阮籍传》等,左上角则是红字:

别林斯基说:“任何一个伟大的诗人也不能由于他自己和靠描写自己而显得伟大,不论是描写他本身的痛苦,或者描写他本身的幸福;任何伟大诗人之所以伟大,是因为他的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、时代、人类的器官和代表。”

黄天骥老师的课堂与著述,我在《南国学人的志趣与情怀》中有专门介绍,卢叔度老师为我们开讲《诗经》《楚辞》等,在《我回母校讨诗笺》中也略为提及——此二文均收入《怀想中大》增订版。

倒是教明清文学的刘烈茂老师,平时不在意,这回翻阅课堂笔记,让我刮目相看。

1981年2月-6月间,刘老师为我们讲明清文学,小说部分尤其用力,第十章拟话本我只记录两页半,而第九章《金瓶梅》则满满记了八页,篇幅比讲《三国演义》《水浒传》《西游记》还略有拓展。

那年头《金瓶梅》还是禁书,刘老师在课堂上大讲特讲,学生们也都听得津津有味。其中第三节“《金瓶梅》在文学史上地位、作用”,根据我的笔记,刘老师着重讲了四点:

第一,过去长篇小说根据老故事改编,文人独立创作长篇小说,《金瓶梅》是首创;

第二,长篇小说从重大政治军事题材转为描写日常生活,从写英雄、神仙转为写普通人;

第三,通过解剖一个家庭、写几个典型人物来反映社会,是《金瓶梅》独创,对《红楼梦》有直接影响;

第四,艺术表现手法上,从粗犷到细腻,写出各种人物微细的心理变化。

这些说法今天属于常识,而对于当初的我们来说,则无异于石破天惊。

略感遗憾的是,笔记中吴国钦老师讲授元杂剧的部分,总目上明明标注第几页到第几页,可就是找不到,很可能失落在另一本子上。

我曾特别感叹,讲课时轻声细语、波澜不惊的吴老师,必须到期末复习时,才知道他讲课的好处——条分缕析、不枝不蔓,且时有新见。

尤其是关于关汉卿戏剧创作部分,给我留下了很深印象。当初还曾设想模仿其思路,从事中国戏剧研究。

多年以后,吴老师和林淳钧合著《潮剧史》,邀我撰写序言,让我受宠若惊。

·相册·

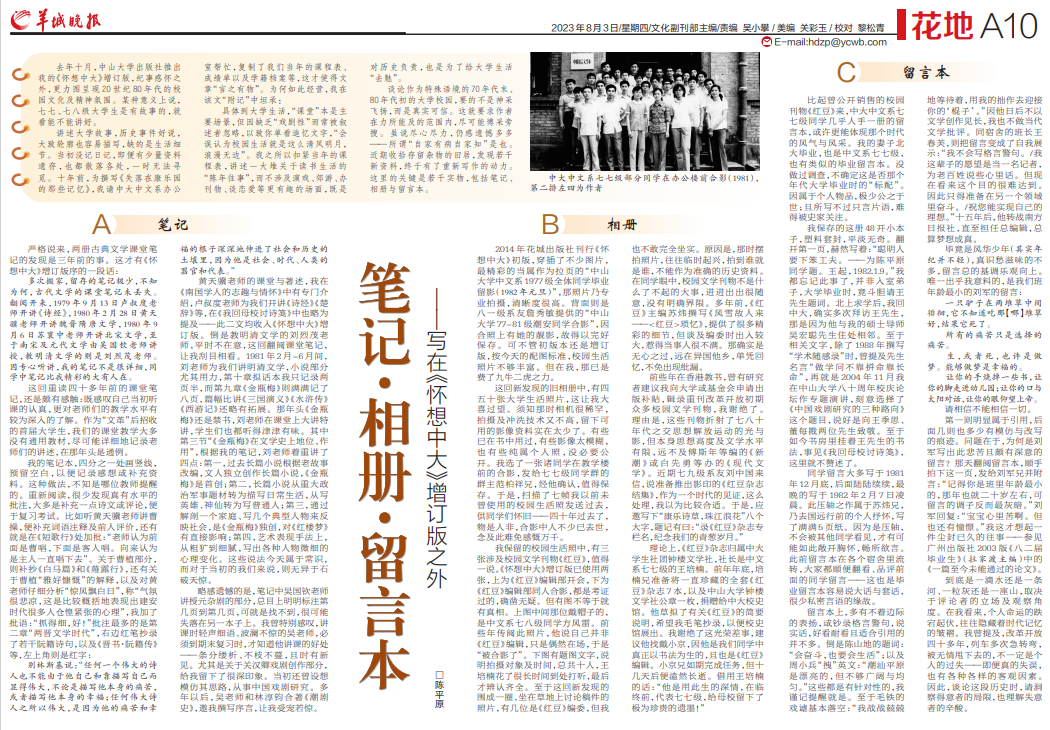

2014年花城出版社刊行《怀想中大》初版,穿插了不少图片,最精彩的当属作为拉页的“中山大学中文系1977级全体同学毕业留影(1982年元旦)”,那照片乃专业拍摄,清晰度很高。背面则是八一级系友詹秀敏提供的“中山大学77-81级潮安同学合影”,因合照上有她的靓影,故得以完好保存。

可不管初版本还是增订版,按今天的配图标准,校园生活照片不够丰富。但在我,那已是费了九牛二虎之力。

这回新发现的旧相册中,有四五十张大学生活照片,这让我大喜过望。须知那时相机很稀罕,拍摄及冲洗技术又不高,留下可用的影像资料实在太少了。有些已在书中用过,有些影像太模糊,也有些纯属个人照,没必要公开。

我选了一张诸同学在教学楼前的合影,发给七七级同学群的群主范柏祥兄,经他确认,值得保存。于是,扫描了七帧我以前未曾使用的校园生活照发送过去,供同学们怀旧——四十年过去了,物是人非,合影中人不少已去世,念及此难免感慨万千。

我保留的校园生活照中,有三张涉及校园文学刊物《红豆》,值得一说。《怀想中大》增订版已使用两张,上为《红豆》编辑部开会,下为《红豆》编辑部同人合影,都是考证过的,确凿无疑。

但有图不等于就有真相。上图中间那位戴帽子的,是中文系七八级同学方风雷。前些年传阅此照片,他说自己并非《红豆》编辑,只是偶然在场,于是“被合影了”。

下图有题图文字,说明拍摄对象及时间,总共十人,王培楠花了很长时间到处打听,最后才辨认齐全。

至于这回新发现的围成一圈、坐在草地上讨论稿件的照片,有几位是《红豆》编委,但我也不敢完全坐实。原因是,那时摆拍照片,往往临时起兴,拍到谁就是谁,不能作为准确的历史资料。

在同学眼中,校园文学刊物不是什么了不起的大事,进进出出很随意,没有明确界限。多年前,《红豆》主编苏炜撰写《风雪故人来——<红豆>琐忆》,提供了很多精彩的细节,但谈及编委时出入较大,惹得当事人很不满。那确实是无心之过,远在异国他乡,单凭回忆,不免出现纰漏。

前些年在香港教书,曾有研究者建议我向大学或基金会申请出版补贴,辑录重刊改革开放初期众多校园文学刊物,我谢绝了。

理由是,这些刊物折射了七八十年代之交思想解放运动的光与影,但本身思想高度及文学水平有限,远不及傅斯年等编的《新潮》或白先勇等办的《现代文学》。

近期七九级系友刘中国来信,说准备推出影印的《红豆杂志结集》,作为一个时代的见证,这么处理,我以为比较合适。于是,应邀写下“康乐诗草,珠江浪花”八个大字,题记有曰:“录《红豆》杂志专栏名,纪念我们的青葱岁月。”

理论上,《红豆》杂志归属中大学生社团钟楼文学社,社长是中文系七七级的王培楠。前年年底,培楠兄准备将一直珍藏的全套《红豆》杂志7本,以及中山大学钟楼文学社公章一枚,捐赠给中大校史馆。他草拟了有关《红豆》的简要说明,希望我毛笔抄录,以便校史馆展出。

我谢绝了这光荣差事,建议他找戴小京,因他是我们同学中真正以书法为生的,且也是《红豆》编辑。小京兄如期完成任务,但十几天后便溘然长逝。借用王培楠的话:“他是用此生的深情,在临终前,代表七七级,给母校留下了极为珍贵的遗墨!”

·留言本·

比起曾公开销售的校园刊物《红豆》来,中大中文系七七级同学几乎人手一册的留言本,或许更能体现那个时代的风气与风采。

我的妻子北大毕业,也是中文系七七级,也有类似的毕业留言本。没做过调查,不确定这是否那个年代大学毕业时的“标配”。因属于个人物品,极少公之于世;且所写不过只言片语,难得被史家关注。

我保存的这册48开小本子,塑料套封,平淡无奇。翻开第一页,赫然写着:“聪明人要下笨工夫。——为陈平原同学题。王起,1982.1.9。”

我都忘记此事了,并非入室弟子,大学毕业时,竟斗胆请王先生题词。北上求学后,我回中大,确实多次拜访王先生,那是因为他与我的硕士导师吴宏聪先生住处相邻。

至于相关文字,除了1988年撰写“学术随感录”时,曾提及先生名言“做学问不靠拼命靠长命”,再就是2004年11月我在中山大学八十周年校庆论坛作专题演讲,刻意选择了《中国戏剧研究的三种路向》这个题目,说好是向王季思、董每戡两位先生致敬。

至于如今书房里挂着王先生的书法,事见《我回母校讨诗笺》,这里就不赘述了。

同学留言大多写于1981年12月底,后面陆陆续续,最晚的写于1982年2月7日凌晨。

此压轴之作属于苏炜兄,乃去国远行前的个人抒怀,写了满满5页纸。因为是压轴,不会被其他同学看见,才有可能如此敞开胸怀,畅所欲言。

此前留言本在各个宿舍里流转,大家都顺便翻看、品评前面的同学留言——这也是毕业留言本容易说大话与套话,很少私密言语的缘故。

留言本上,多有不着边际的表扬,或钞录格言警句,说实话,好看耐看且适合引用的并不多。倒是陈山地的题词:“会奋斗,也要会生活”;以及周小兵“拽”英文:“潮汕平原是漂亮的,但不够广阔与均匀。”这些都是有针对性的,我谨记提醒就是。

至于毛铁的戏谑基本落空:“我战战兢兢地等待着,用我的拙作去迎接你的‘棍子’。”因他日后不以文学创作见长,我也不做当代文学批评。

同宿舍的班长王春芙,则把留言变成了自我展示:“我不会写格言警句。/我这辈子的愿望是当一名记者,为老百姓说些心里话。但现在看来这个目的很难达到。因此只得准备在另一个领域里奋斗。/祝您能实现自己的理想。”十五年后,他转战南方日报,总算梦想成真。

毕竟是风华少年(其实年纪并不轻),真识愁滋味的不多,留言总的基调乐观向上。唯一出乎我意料的,是我们班年龄最小的刘军的留言:

一只驴子在两堆草中间徘徊,它不知道吃那【哪】堆草好,结果它死了。

所有的痛苦只是选择的痛苦。

生,或者死,也许是做梦。能够做梦是幸福的。

让你的手烧掉一些书,让你的脚走进幼儿园;让你的口与太阳对话,让你的眼仰望上帝。

请相信不能相信一切。

第一则明显属于引用,后面几则也多少有模仿与改写的痕迹。

问题在于,为何是刘军写出此悲苦且颇有深意的留言?那天翻阅留言本,顺手拍下这一页,发给刘军兄并附言:“记得你是班里年龄最小的,那年也就二十岁左右,可留言的调子反而最灰暗。”

刘军回复:“宝宝心里苦啊。但也还有憧憬。”我这才想起一件尘封已久的往事——参见广州出版社2003版《八二届毕业生》(拉家渡主编)中的《一篇至今未能通过的论文》。

到底是一滴水还是一条河、一粒灰还是一座山,取决于评论者的立场及观察角度。在我看来,个人命运的跌宕起伏,往往隐藏着时代记忆的皱褶。

我曾提及,改革开放四十多年,列车多次急转弯,被无情甩下去的,不一定是个人的过失——即便真的失误,也有各种各样的客观因素。

因此,谈论这段历史时,请洞察得意者的局限,也理解失意者的辛酸。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

编辑 | 孙旭歌

校对 | 黎松青