文/羊城晚报全媒体记者 周欣怡

6月10日是国家“文化和自然遗产日”。在今年的主题——“加强非遗系统性保护,促进可持续发展”引导下,数字化加持非遗传承保护的新趋势格外值得关注。

数据显示,截至今年3月,淘宝、天猫平台上的非遗店铺超过3.6万家,销售商品规模近千亿元。在去年“双十一”期间,有6600家店铺开展了3万场非遗主题直播,成交规模超过2亿元。

各地非遗保护机构带动非遗传承人积极对接电商平台,依托已有的非遗资源,通过联合促销、直播带货等方式,集中开展非遗产品网络销售活动。

当传统非遗跨越了农耕时代、工业时代,来到数字化时代后,不仅没有被束之高阁、黯然失色,反而在新时代不断发展创新,与数字技术相结合,正借着数字化东风焕发新的光彩。

云上集市 非遗好物走入网民家

在今年的“文化和遗产日”期间,广东省第四届非遗购物节云上集市也如约而至。从6月10日起,逾千款来自粤港澳三地具有地方特色的品牌非遗产品,将进驻“粤港澳东莞非遗墟市”抖音小店、微信小程序商城和微信视频号小店,开展为期一个月的云上集市。

此外,10场“广州非遗购物节”+直播带货活动也将在各大电商平台开展,包括广式腊味制作技艺、广式硬木家具制作技艺、篆刻、广绣等广州非遗项目纷纷亮相直播间,让广大网友以更低价格将非遗好物带回家。

“数字化是推动非遗创造性转化、创新性发展的重要手段。”阿里巴巴集团副总裁邢悦认为,数字技术是非遗活态绽放的重要配方,非遗与数字技术相结合,使非遗的创造性转化、创新性发展发生了化学反应。在她看来,消费转化是非遗品牌发展的最佳路径。

如今更多年轻人爱上非遗,爱上传统文化,是对中华文化的认同和自信心的提升。“正是消费的强驱动,让越来越多品牌深化对非遗元素的提炼,推动供给侧改革,让非遗有了更生活化的载体。”

现在,非遗已然成为点缀年轻人日常生活的重要元素。以非遗老字号、文博、文创为主的消费风尚兴起,“新中式”“国潮”成为时尚关键词。数据显示,目前已有160多家博物馆通过平台链接线上用户,在天猫上吸引了2600万粉丝。

在数字化趋势下,大大小小的非遗品牌也应运而生,例如“王的手创”淘宝店主打原创手工刺绣产品,包括摆件、背包、香囊、胸针、帽子等。如今其店铺粉丝已超过92万,年销额超过7000万元。

除了经济效益以外,该店铺还吸引了全国约1390位绣娘加入制作,在贵州、云南、陕西、江西等地设立多个手工基地,形成成熟产业链,让非遗技艺走出大山,走进千家万户。

场景体验 非遗展陈“动起来”

非遗数字化在公共文化服务领域也大有潜力。各大文化展馆积极运用VR、AR、NUI技术(自然用户界面,如基于语音、手势、触摸等实现人机交互)和3D全息投影技术等数字化手段,让博物馆、展览馆里的非遗项目活起来、动起来,大大提升展览的体验性、互动性和趣味性。

在北京大学文化产业研究院院长向勇看来,非遗体验的场景化是数字非遗的创新路径之一。“通过终端技术、传感技术等,使展馆充分向沉浸式空间升级,通过智慧服务来实现非遗生产的个性化定制,为参观者提供更多元化、多层次的非遗展示信息。”

广州市文化馆新馆中心阁的常设展览《花城百花开——广州非物质文化遗产展》便将数字科技充分运用到展陈之中。一进展厅,一块3.8米宽、7米高的电子屏《岁时节庆轴图》格外引人注目。游客直接通过展厅里的触控屏,或用手机扫码,便能参与互动,化身为电子小人走进这张图,参与行花街、游神赛会、扒龙舟、舞火龙等民俗活动,领略不一样的民俗氛围。

展厅还设置有“跟我学南拳”点播装置、“广东音乐五架头音乐科技装置”等交互设计,游客观众可以通过大屏,在木人桩道具前跟着动态招式现场学习体验咏春拳,还可以站在感应点触发装置自动演奏广东音乐。不少游客在游戏中欢笑连连,在互动体验的过程中大呼过瘾。

数字化手段在非遗展示空间中的应用,离不开一批新技术应用类文化企业的创意和实践。

正在深圳热闹举行的文博会上,广州励丰文化打造了一个沉浸式交互空间,融裸眼3D内容制作、实时渲染、体感交互等高新技术于一体。观众步入其中,便能“穿越”感受2008年北京奥运会开幕式上的《活字印刷》节目场景重现。

记者了解到,励丰文化运用5G、AI、虚拟现实、全息互动等新技术,建成“非遗数字化实验室”,以技术助力非遗文化建设,运用到各大公共文化场馆之中。

例如打造佛山梁园非遗馆,将博物馆分为陶瓷、冶铸、武术、中医药、民俗活动、商业文化六个主题展厅,运用科技手段全方位呈现佛山的历史文化和经济社会发展,生动展示佛山非遗特色;

通过“岭南之窗”(以广州塔、广州国际媒体港为核心,以其周边沿江区域为基础空间,以非遗展览展示展演为主题内容的广州文旅融合创新示范区),把舞狮、剪纸、龙舟等传统文化用数字化手段进行艺术呈现。

拥抱科技 传承者跳出舒适圈

“传统的工艺设计技艺必须与现代创意设计理念结合。”在华中师范大学国家文化产业研究中心主任黄永林看来,传承人要在提高技艺基础上,把现代设计理念、现代生活、现代审美结合起来,应该走出去,向现代艺术设计学习,使传统工艺更具时代感、生活性,真正地“活”起来。

在数字化浪潮中,非遗传承人群也纷纷跳出舒适圈,积极拥抱现代科技与设计。广东醒狮省级代表性传承人、“赵家狮”第五代传人赵伟斌对此感触颇深,在他看来,“醒狮+科技”是醒狮探索“双创”的重要手段。

赵伟斌在用科技手段对醒狮形象进行革新、借助新技术解锁传统醒狮文化体验、助力醒狮传承发展等方面,作出了一系列尝试。他利用3D技术打印狮头;建构VR醒狮,让体验者化身舞狮高手在梅花桩上行走、跳跃;推出全球首款醒狮体感机器人。“这些科技手段的运用,让广州醒狮,正变得更加年轻有活力,让更多人尤其是年轻人,甚至是外国人喜欢它、爱上它、传承它。”

广州美术学院工艺美术学院院长齐喆提出“用现代激活传统”的观点。“在信息时代,工艺美术还停留在靠手作“一统天下”的局面是行不通的。”齐喆认为,要主动使用新科技来转型教学,创作属于时代、指向未来的新工艺作品,引领新时代的风尚。

广州美术学院副教授田顺与墩头蓝染织技艺传承人曾春雷联手,对这项古老的技艺进行实践探索,结合多项新技术手段,设计出一系列艺术装置、文创产品。

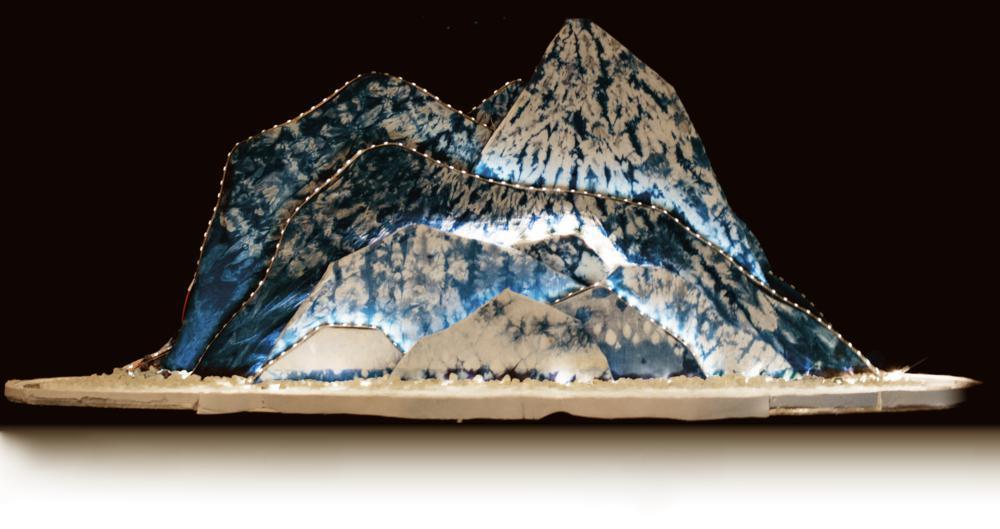

例如艺术装置《致山》,以世界上正在消融的冰山为创作背景,将传统的墩头蓝染工艺与树脂胶、高密度海绵等材料及 LED 相结合进行设计,表达对世界气候的关注。一系列设计产品,为传统手工艺跨界创新、产品迭代,以及助力乡村振兴提供了更多可能。

诚然,过度数字化、技术化也会使非遗的保护与传承出现一定的问题。由于非遗传承人大多对数字技术了解较少,数字技术的大量介入,可能导致他们的主体地位缺失,还可能带来相关知识产权的争议问题。

对此,中山大学中国非物质文化遗产研究中心主任宋俊华建议,要正确处理好非遗与技术、非遗传承人与其他参与者的责权关系,坚持以传承人为本,构建非遗命运共同体。

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 文 艺

校对 | 彭继业